Прежде чем что-то вспомнить о самом Хлебникове, нужно представить себе то время и быт нашей студенческой молодёжи. Завершался 1921 год, первый мирный год после гражданской войны. Он был тяжёлым, надо было от войны перейти к мирному труду. Из Красной Армии и со всех концов необъятной страны тогда в Москву и другие большие города огромными потоками устремилась молодёжь в учебные заведения. Их вела огромная тяга к науке и искусству. Бывшая Школа живописи, ваяния и зодчества на б. Мясницкой д. 21 (ул. Кирова) и Строгановское училище на б. Рождественской ул. (ул. Жданова) были объединены в одно учебное заведение под общим названием ВХУТЕМАС (Высшие Художественно-Технические Мастерские).

С осени 1921 года стал функционировать и вновь созданный при ВХУТЕМАСе рабочий факультет (рабфак). Совмещая учёбу по живописи, графике, архитектуре и скульптуре с учёбой на рабфаке, многие студенты одновременно со специальностью могли получить и аттестат среднего учебного заведения. Тяжёлая осень, голодный паёк, холодные общежития не останавливали энтузиазма молодёжи, жаждущей познать тайны мастерства.

Сбылась и моя давнишняя мечта обязательно попасть в московскую школу живописи и стать настоящим художником. Находясь в Москве на военно-инженерных курсах Комсостава, я не бросал своих занятий по рисованию. И весной 1921 года с разрешения командования отправился во ВХУТЕМАС. Сдав свои рисунки на отзыв мастеру графики В.А. Фаворскому, я через некоторое время получил положительную оценку и был зачислен на графический факультет. На основании этого главное управление военно-учебных заведений (Гувуз) к осени 1921 года откомандировало меня на учебу во ВХУТЕМАС.

Я стал заниматься на графическом факультете и одновременно был принят в организованный при ВХУТЕМАСе рабфак. Я не имел общего среднего образования и поэтому считал обязательным окончить среднюю школу. Туда же я устроил и своего земляка Порфишу Крылова (в будущем — один из членов Кукрыниксов).

После Красной Армии я, таким образом, попал в новые условия жизни и с осени 1921 года был принят членом в одну из коммун молодых художников. Вначале я жил в квартире вместе с Купреяновым и Крыловым, последний жил со мной в одной комнате. Так мы прожили несколько месяцев, а потом я переехал в конце 1921 года в другую коммуну кв. 82, где жили мои земляки два брата Мартыновых — Пётр и Александр. Обстановка была здоровая и самая настоящая студенческая. Поселили меня в отдельную маленькую комнатку при кухне — всего четыре квадратных метра.

На графическом я занимался до осени 1922 года, а потом перешёл на живописный факультет и учился у художника Древина, потом у Фалька, Осьмёркина.

Будучи членом ВЛКСМ, я стал активно участвовать в жизни комсомольской организации и принимал участие во всех работах по оформлению общих политических мероприятий, т.е. участвовал в оформлении плакатов для демонстраций 1 мая и Октябрьских праздников, дня Красной Армии.

Многие из нас брали работу на дом: выпиливали игрушки для различных торговых организаций — в связи с НЭП широко стала процветать торговля, много открылось магазинов, которые дали нам возможность их снабжать вывесками и рекламами. Всё это было подспорьем к скудной студенческой стипендии.

В коммунах молодых художников жизнь была организована на товарищеских началах: все пайки собирали в общий котёл, по очереди дежурили и на кухне, готовили обеды, убирали и мыли полы в комнатах. Добывали на стороне топливо, вплоть до воровства дров на дровяном складе, расположенном против нашего общежития.

Для общей характеристики тогдашней молодёжи рабфака и ВХУТЕМАСа может служить прилагаемое при этом фото. Глядя на эту давнюю фотокарточку, можно сразу определить, что из себя представляло тогдашнее советское студенчество. На фотографии, которая была снята в сентябре 1923 года видно, что многие из нас только что пришли из рядов Красной Армии, будёновки, папахи и шинели выпирают прямо в глаза, даже у некоторых девушек сохранилась часть красноармейской формы. Часть чисто гражданской молодёжи также прибыла на учёбу во ВХУТЕМАС со всех концов необъятной страны — с Кавказа и Средней Азии, Белоруссии, Украины даже Сибири и центральной России, одним словом, здесь были люди всех почти национальностей.

Одновременно заниматься на специальном факультете и учиться на рабфаке — дело не из легких. При этом условия в то время для студентов были тяжелые: небольшой паек продовольствия, холодные и необорудованные общежития, отсутствие обуви и одежды, всё это создавало трудности и препятствия для нормальной учёбы. Огромная жажда знаний и энтузиазм молодёжи — вот сила, которая сколотила большой коллектив студенчества ВХУТЕМАСа.

Общежитие вхутемасовцев размещалось в двух восьмиэтажных зданиях на Мясницкой ул., д. 21. Там стихийно стали возникать в каждой квартире коммуны со своими номерами, например: комбыт №1 или комбыт №2. Проживающие студенты в количестве 20–25 человек объединялись в коммуну, в каждой такой квартире было 6–7 больших комнат, и всё, что получалось по карточкам или коллективно зарабатывалось, сдавалось в общий котёл коммуны. Туда же шли полученные из дому или от АРА посылки. Ежедневно поочерёдно устанавливали очередь дежурных, в обязанность которых входило готовить обед и ужин на всю коммуну и убирать общие места пользования.

Дружно и строго соблюдался установленный порядок. Это намного облегчало жизнь студентов и давало им возможность успешно заниматься своей специальностью и учёбой.

Небольшой хлебный паёк, пшено, сахарный песок, а ещё дополнительно закупалась картошка и немного сала — вот весь рацион питания, из чего приготовлялись обеды и ужины.

Надо сказать, не было случая, когда бы из-за пищи происходили какие-либо недоразумения. Молодёжь жила интересами искусства. Диспуты, выставки художественных произведений тогдашних ведущих мастеров живописи были частыми. Они устраивались либо в клубе на Мясницкой улице, либо в большом помещении б. Строгановского училища.

Молодёжь 1921 года, да ещё вхутемасовская, была той боевой и горячей средой для любых художников и поэтов. Вот почему Маяковский и его соратники всегда находили у нас полное признание и крепкую поддержку.

Мы хорошо знали всех поэтов-футуристов и имажинистов, часто их слушали в помещении большой аудитории Политехнического музея, куда наши ходили целой стаей — 100–200 человек и обязательно организованно приветствовали каждое выступление этих поэтов. Во время первомайской демонстрации, с обелиска «Свободы» у Моссовета выступил Маяковский со своим левым маршем. Колонна вхутемасовцев в несколько тысяч человек вслед за Маяковским повторяли слова „левой, левой, левой!”

Все московские демонстрации и оформления комсомольских и антирелигиозных шествий украшались молодыми художниками ВХУТЕМАСа. Кумирами и вожаками в области искусства были левые художники, они же преподаватели ВХУТЕМАСа — Штернберг, Осьмёркин, Древин, Лентулов, Фальк, Машков, Истомин и др.; в графике — Фаворский; архитектуре — Жолтовский, бр. Веснины; скульптуре — Конёнков.

Вхутемасовцы своим идеалом и вожаком в искусстве считали В.В. Маяковского, за ним они шли и его любили. И он, в свою очередь, опирался на вхутемасовцев на своих больших диспутах в Большой аудитории Политехнического музея. Любили также таких поэтов — Есенина, Каменского, Козина, Жарова, Безыменского, Брюсова.

В клубе ВХУТЕМАСа на втором этаже дома №21 на б. Мясницкой очень часто устраивали выставки картин преподавателей ВХУТЕМАСа и самих студентов. На этих выставках всегда происходили горячие дискуссии около самих произведений. Причём эти дискуссии носили товарищеский и творческий характер.

Для нас, молодых и малоподготовленных, такие выставки и дискуссии были большой школой. Шла бурная и кипучая творческая жизнь. Поэтому не случайно вхутемасовцы сильно интересовались и поэзией.

Самым любимым театром для вхутемасовцев был театр Всеволода Мейерхольда, куда также ходили большими группами. В этом театре некоторые наши товарищи являлись артистами и декораторами. Там пьесы Маяковского нашли своё признание и огромный успех.

Вот та обстановка, в которой мы тогда жили и учились.

В таких обстоятельствах и на этом фоне в общежитии ВХУТЕМАСа появился Хлебников. Велимир в среде молодежи нашел товарищей, которые, насколько могли, его бескорыстно материально поддерживали. Это ему импонировало.

Но в силу своей большой скромности и человечности он не хотел ни для кого быть обузой, поэтому его образ жизни был похож на кочевника, то есть он ютился понемногу то у одного вхутемасовца, то у другого. Когда он появился в нашей коммуне, его здоровье уже было сильно подорвано. Не умея приспосабливаться и не будучи признанным широкой публикой, Велимир страшно нуждался и голодал.

И вот однажды, в один из вечеров поздней осени 1921 года в нашу коммуну, помещавшуюся в квартире №82, явился Велимир Хлебников. После дневной работы и учёбы, как всегда всем коллективом, собрались студенты и о чём-то горячо спорили. Тогда споров было много на самые различные темы искусства и политики. Появление Велимира для нас оказалось неожиданностью, хотя мы все его хорошо знали, — он иногда выступал на больших вечерах вместе Маяковским, Каменским, Есениным.

Хлебников был одет в большой серо-желтоватого цвета длинной поношенной поддёвке с меховым воротником, на голове с круглой чёрного цвета шапочкой. Высокий, с задумчивыми большими глазами. Он без всяких лишних слов тихим голосом попросил его принять в нашу коммуну, так как ему негде жить и питаться.

Все присутствующие коммунары с восторгом такую его просьбу горячо приняли и мне, как одному из активистов-комсомольцев, пришлось проявить личную инициативу по устройству быта для нового члена нашей коммуны. Я предложил ему соседство, и он согласился.

В маленькую комнатушку при кухне и вселился вместе со мной Велимир Хлебников. Жить нам было крайне тесновато — мой топчан был хорош для моего небольшого роста, но для Велимира он был коротковат. Укрывался он своей поддёвкой. Подушка у нас была одна. Я же укрывался небольшим одеялом и шинелью. Часто мне приходилось спать у товарищей в других комнатах.

Велимир, после нашего согласия принять его в нашу коммуну, тут же принёс свой багаж, состоявший из большой связки его рукописей и небольшого личного архива. Ежедневно и в одно и то же время, после нашего скудного завтрака, Велимир куда-то рано уходил со своими некоторыми рукописями и приходил поздно вечером. Поужинав со мной, он обыкновенно садился что-то писать, обрабатывал свои ранее написанные стихи и просиживал до 2–3 часов ночи. Работал он много и упорно. Члены нашей коммуны к поэту Хлебникову относились с большим уважением и заботой. Сам он вёл себя исключительно скромно и даже несколько замкнуто. Он был очень застенчив и неразговорчив. Хлебников не любил много говорить, он был, очевидно, сильно занят своими творческими планами. Иногда, после позднего ужина, мне удавалось кое о чём с ним побеседовать, а позже Хлебников стал поручать мне переписывать под его диктовку начисто наброски его стихов. Такая работа меня очень радовала, но она была и трудна, так как его стихи оказались сложными и по тематике и по набору слов. Все его рукописи валялись в углу комнатушки — Велимир не соблюдал какого-либо порядка для своих бумаг и к ним относился крайне небрежно.

Сейчас, через 45 лет, крайне трудно вспомнить детали и характер тех небольших бесед, которые я имел возможность с Хлебниковым тогда вести. Осталось в памяти — его скромность и большая благодарность за всё, что мы тогда могли для него сделать.

Вспоминаются небольшие отрывки из его рассказов о себе. Кажется, он окончил два факультета университета — филологический и математический. Помнится, побывал в первую империалистическую войну, по-видимому, на русско-турецком фронте. Говорил о какой-то перенесенной им тяжелой болезни, когда он находился ещё в Персии.

Велимир был в движениях медлителен и крайне застенчив, о себе он мало беспокоился. Лицо опухшее, большой крупный нос и грустные глаза, говорили, что он не совсем был здоров. Высказываться о своих товарищах-поэтах он не любил. Хлебников выступал со своими стихами редко, голос у него был тихий, похожий на женский.

В то время меня, как и многих из нас, очень интересовал вопрос — отношение поэтов к Советской власти и особенно к её создателю В.И. Ленину. Такой вопрос сильно и меня интересовал потому, что в то время тогдашняя старая интеллигенция в своей массе не принимала Советскую власть, открыто проявляя свою к ней враждебность. Среди учащихся ВХУТЕМАСа было немного настроенных к Советской власти враждебно. Случай прощупать политические настроения Велимира Хлебникова в один из вечеров мне подвернулся. Сидя поздно вечером с ним и о чём-то беседуя, я задал ему вопрос — как он относится к деятельности нашего вождя и как оценивает роль В.И. Ленина.

Велимир, немного подумав, сказал, что В.И. Ленин является настоящим вождём трудящихся масс, хорошо знает народ и его нужды, а потому его глубина, знание жизни и работоспособность поражают многих. Ленин, как сказал Велимир, — большой человек истории.

После этого вечера наши отношения с ним стали ещё теплее.

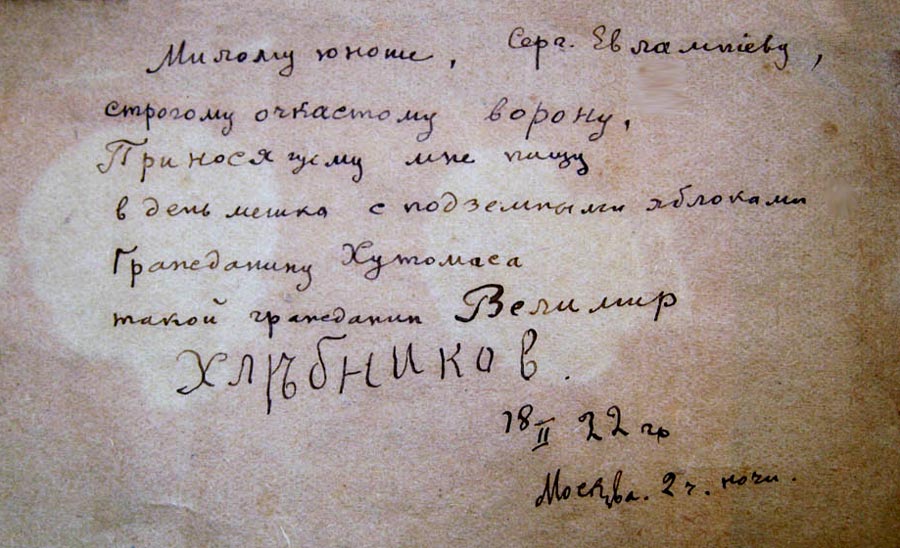

18 февраля 1922 года, поздно вечером мы с Хлебниковым закончили очередную переписку его стихов и собирались спать, но в это время он мне показал свою недавно отпечатанную маленькую книжечку с его стихом под названием «Ночь в окопе». Хлебников подарил эту книжечку мне на память. Я тут же попросил его что-нибудь в знак нашей дружбы написать на ней, и он написал следующее:

Эта дарственная надпись Велимира хорошо характеризует наше тяжёлое время и обстановку, в которой приходилось советской молодёжи тогда жить. Хлебников, как видно, из уважения к нам, себя причислил к гражданам ВХУТЕМАСа. Это была высшая его оценка нам, молодым художникам.

Содержание этой надписи отразило наши тогдашние отношения и нашу жизнь. Очевидно, он меня уважал. Ежедневная картошка нашла своё место в этой надписи в виде подземного яблока. Прочитав этот текст, я спросил, почему он сохранил старые буквы, как например, в моей фамилии Евлампiев и его фамилии Хлѣбников. Он сказал, что такие слова без этих букв он не признаёт. Но это уже из области его творческой лаборатории, чего я тогда не смог понять.

Интересна история ещё одного фотоснимка, на котором изображена часть нашего коллектива и некоторые гости, бывшие в тот вечер в нашей квартире. Когда собрались фотографироваться в одной из комнат, я попросил Велимира сфотографироваться вместе с нами. Он упорно не хотел этого, но по просьбе остальных товарищей пришёл в самый последний момент съёмки и встал позади всех. Вышел Велимир не ясно, сильно затемнённым.

Вот всё, что у меня осталось в памяти за 45 лет с того дня, когда я был знаком с В. Хлебниковым.

Буквально заворожённый революцией, отец, тем не менее, очень быстро понял, кто есть кто. К гробам Ленина и Сталина принципиально не ходил, — влекомый трудовым коллективом, добирался до подъезда, и ловко смывался; в Мавзолее не был ни разу. Всё это не помешало ему до конца жизни оставаться идеалистом и сохранять веру в возможность некоей коммунистической справедливости, пусть и весьма отдалённой. Уяснив принципы ареста и посадки “врагов народа” в 1930–40-е годы, отец успевал вовремя увернуться от этого, переходя с одной работы на другую.

Буквально заворожённый революцией, отец, тем не менее, очень быстро понял, кто есть кто. К гробам Ленина и Сталина принципиально не ходил, — влекомый трудовым коллективом, добирался до подъезда, и ловко смывался; в Мавзолее не был ни разу. Всё это не помешало ему до конца жизни оставаться идеалистом и сохранять веру в возможность некоей коммунистической справедливости, пусть и весьма отдалённой. Уяснив принципы ареста и посадки “врагов народа” в 1930–40-е годы, отец успевал вовремя увернуться от этого, переходя с одной работы на другую.

Но всё же были обыски, один из которых я запомнила. Осенним днём голодного 1947 года в нашей коммуналке раздался до невозможности длинный и громкий звонок. Отец в этот день пришёл с работы необычно рано, сказав, что его как-то неожиданно отпустили, вроде бы за постоянные переработки. Услышав звонок, он сразу всё понял и пошёл открывать дверь, а все соседи притихли по своим комнатам. Вошли трое, один штатский и двое военных, у одного из них через плечо висела портативная рация. Мы, отец, мама, сестра и я, обитали в 10-метровой комнатке, и все наши книги стояли на стеллаже и этажерке в коридоре, там же был простенький стол, за которым мы с сестрой по очереди готовили уроки.

Пришедшие уже знали всю схему нашей жизни и сразу стали просматривать книги. Их насторожили тома Шекспира дореволюционного издания Эфрона и Брокгауза и собрание сочинений Гегеля. Они связались с кем-то по рации, но их, видимо, успокоили, и обыск продолжился. Наконец, штатский наткнулся на томик литературного наследия Г.В. Плеханова, который, несмотря на свою смерть в 1918 г., был под негласным запретом. Держа книгу в руке и приказав военным продолжать обыск, штатский подошёл к отцу и что-то тихо сказал. Отец также тихо ответил ему. Пришедшие ещё некоторое время повозились в коридоре и комнате, забрали блокнот фронтовых зарисовок отца, потом ушли, оставив груду просмотренных ими книг прямо на полу.

Мы молча начали расставлять книги по местам, никто ничего не спрашивал, только сестра вдруг стала быстро и судорожно икать, и мы долго не могли ее успокоить. Мама была белая, руки у неё дрожали, а отец все посмеивался и, когда мы закончили, сказал мне: „Ну, что, Людок, попляшем?” Соседи вылезли из своих комнат, когда уже совсем стемнело. Мы включили радио, пел хор Пятницкого, отец и я начали плясать, но мама попросила нас „перенести концерт на потом”. Много позже отец сказал, что на вопрос штатского ответил, что эта книга не политическая, а литературная, и штатский, быстро просмотрев книгу, был удовлетворен.

Сколько помню отца, он всегда и везде рисовал. В поезде, когда ехал в командировки, на всевозможных коллегиях и партсобраниях; так, однажды умудрился зарисовать президиум партсобрания, на котором разбирали его персональное дело и вынесли строгий выговор с занесением в личное дело. На таких собраниях он рисовал шаржи на людей, а вот пейзажи городов и посёлков, где ему доводилось бывать, изображал с любовью. С большой любовью рисовал и крестьян в деревнях, куда его направляли подымать сельское хозяйство.

Во время учебы во ВХУТЕМАСе отец, будучи сам родом из Тулы, досконально изучил Москву в пределах Садового кольца и, когда мы с сестрой подросли, придумал для нас игру “в слепых”. Мы закрывали глаза, отец вставал между нами, брал под руки и куда-нибудь долго вёл. Потом останавливался, командовал „Глаза открыть!”, и мы видели перед собой один из замечательных домов старой Москвы, а отец начинал нам рассказывать историю этого дома и улицы, на которой тот стоял. Знания о Москве и архитекторах, её создававших, были у отца феноменальные. Любимыми были дом Пашкова и особняк Морозова, чтил он архитектуру эпохи модерн, особенно творения Шехтеля.

Отец родился 20 октября (7 октября по старому стилю) 1901 г. в городе Тула. Отец, Егор Евлампиев, был слесарем в железнодорожном депо; родственники Егора работали на Тульском оружейном заводе граверами, украшали дорогие охотничьи ружья сценами охоты. Мать, Устинья Александровна Щёголева, была из семьи небогатых мещан. Её младший брат состоял на должности царского машиниста — он водил поезда с особами царской крови на перегоне Тула–Орёл. Когда мужа сестры посадили в тюрьму за участие в подпольной революционной деятельности, машинист Щёголев, ярый сторонник царской власти, тем не менее, обратился к Николаю II с личной просьбой о помиловании родственника. Я помню бумагу от 1913 года, в её левом верхнем углу синим карандашом рукою царя было написано „Отказать”. По настоянию отца, бабушка отдала эту бумагу в Музей Революции.

Как рассказывал мне отец, дед мой был наполовину цыган, весёлого и буйного нрава, любил компанию, хорошо пел и плясал и, видимо, в революцию подался, чтобы получить свободу от своей “правильно живущей” супруги. Он таскал маленького Серёжу, который знал множество стихов, по кабакам и трактирам, где гулял с приятелями. Ставил сынишку на табурет (чтобы всем был виден) и командовал „Давай стих!”.

Очевидно, революционный пыл перешёл к моему отцу от деда. Отец говорил, что большинство молодёжи Тулы буквально опьянело от свободы и массово вступало в комсомол. В системе Пролеткульта расцвели всяческие кружки и клубы, где собирались самодеятельные художники, поэты и писатели, ставились разнообразные постановки, вплоть до опер на темы революции.

В 1921 г. отец вместе с приятелем-туляком, Порфирием (Порфишкой) Крыловым, был направлен во ВХУТЕМАС.

Уже сама, не по рассказам, смутно помню возвращение отца с Белофинского фронта. Приехал сиплый и весь обмороженный, в чине капитана, и почти сразу был послан в район Бреста, в военные лагеря на переподготовку. Война с немцами застала его там.

Вместе со своим товарищем по переподготовке Мишей (фамилия, кажется, Мусин) при отступлении в начале октября попал в окружение под Вязьмой. Выходили группой человек в двести, вёл полковник, по словам отца, очень опытный и заметно старше их. Все, за исключением пятнадцати человек вместе с полковником, сняли с себя знаки отличия, а члены партии закапывали свои партбилеты в приметных местах, но делали это тайком друг от друга — уже знали, что немцы расстреливают коммунистов и комиссаров в первую очередь, а среди своих могут быть предатели. Когда вышли, напоролись на нашу часть, где было много особистов, и они очень быстро рассортировали окруженцев. Те немногие, кто сохранил знаки отличия и смог предъявить партбилеты, остались живыми, остальных расстреляли прямо на их глазах. Расстрел вели совершенно пьяные пулемётчики, один из которых, протрезвев ночью, застрелился сам.

Войну отец закончил, как и начал, в чине капитана с медалями, но без орденов. Причина одна — жена-еврейка. Так ему и сказали в Особом отделе дивизии НКВД, куда взяли служить в 1943 г. Кажется, в конце 1960-х годов его вызвали в военкомат получить два ордена, один — Красной Звезды, но отец отказался от них. Примерно в это же время в райкоме он отказался и от партбилета, написав заявление, что когда-то вступал „совсем в другую партию”.

Выйдя на пенсию в 1962 г., отец организовал при ЖКХ изокружок и со всем пылом отдался воспитанию юных гениев — устраивал выставки, водил детей в музеи Москвы и Подмосковья, возил по старым, заброшенным и тогда никому ещё не нужным дворянским усадьбам.

Большое удовольствие они с мамой получали от поездок на теплоходах по Волге до Горького или Астрахани. Отец всю дорогу рисовал, участвовал в самодеятельности и получал призы за пляску. Даже в эти путешествия он брал с собой один из томов любимого Гегеля и безуспешно пытался приобщить маму к познанию Абсолютного Разума.

Когда в январе 1975 г. умерла мама, отец затосковал и сник, и всё повторял мне, что смерть его для меня будет лёгкой — пока болела наполовину парализованная мама, я, по существу, жила рядом с ней в палате, и он видел, как тяжело мне приходилось. Всё вышло по его словам. Я улетела в командировку на Байкал, и там во время маршрута по озеру на катере мне передали радиограмму о его внезапной и быстрой смерти от инсульта. На похороны я не успела приехать.

| Передвижная Выставка современного изобразительного искусства им. В.В. Каменского | ||

| карта сайта |  | главная страница |

| исследования | свидетельства | |

| сказания | устав | |

| Since 2004 Not for commerce vaccinate@yandex.ru | ||