Анна Кашина-Евреинова

Две тени

Сопроводительная записка В. Молотилова

Парк подметает ветер ледяной,

Два призрака бредут передо мной.

П. Верлен. Сентиментальная беседа.

ти строчки Верлена об уходящем в зиму парке, где два бестелесных существа препираются о былом, как нельзя лучше выражают настроение, с которым я сажусь писать о поэте-футуристе В.В. Каменском. Парк моей памяти тоже пересекут две тени. У них, как и у призрачной парочки Верлена, разный подход к общим воспоминаниям, но и скрипящим на ветру свидетелям есть что сказать.

Познакомилась я с Василием Васильевичем в Петрограде, после моего выхода замуж за Евреинова (июль 1921 года). Как-то утром, разбирая почту, муж говорит:

— Приезжает из Москвы мой друг поэт Каменский. Как думаешь, нельзя ли пожить ему в твоей девичьей квартире, у сестёр?

— Конечно, там несколько пустых комнат. Сейчас позвоню Кате.

Вскоре Василий Васильевич вольготно устроился в светлой комнате прекрасной буржуазной квартиры на Невском.

Первое моё впечатление от него — русский паренёк, светловолосый, курчавый, голубоглазый, рослый, стройный. Мне едва перевалило за двадцать, поэтому Вася в его тридцать семь показался далеко не юным, но неизменная спутница гармошка необычайно молодила его, придавая особый шарм.

Завязалась дружба. Виделись каждый день, благо Вася столовался у нас. Очень скоро и я, и муж перешли с ним на ты. Вася пристраивал тогда свою пьесу «Здесь славят разум» в театр «Вольная комедия», где уже давно и с огромным успехом шло «Самое главное» мужа.

Во время этого же, помнится, сравнительно недолгого пребывания Васи в Петрограде, мы надумали вместе поехать на Кавказ. Муж так хотел показать мне свой любимый Сухум!

Поездка действительно состоялась, но лишь весной 1923 года, после нашего с мужем пребывания за границей, в Берлине и Париже.

Ещё до сухумской — вернее, кавказской — одиссеи у меня была коротенькая, но памятная встреча с Васей в Москве во время театрального сезона 1921–1922 гг., где тот показал себя во всём великолепии.

Съездить в Москву меня попросил муж: антрепренёры одного из тамошних театров добились у него права на исключительную постановку пьесы «Самое главное». Муж обусловил своё согласие энной суммой червонцев. Но червонцы что-то задержались, и моя задача была препятствовать премьере, пока не будут выплачены деньги. По приезде в Москву я остановилась у belle soeur художника Анненкова Липочки Гальперин и тотчас вызвала к себе Василия Васильевича.

— Не волнуйся, Анечка, мы это дело сварганим, — успокоил Каменский. — Для начала отправляйся в театр и разведай, что и как.

Попадаю на репетицию «Самого главного», знакомлюсь с В. Хенкиным, играющим роль Комика, с режиссёром-постановщиком Сахновским и другими актёрами. Общее мнение об антрепренёрах: пройдохи, держи ухо востро. Пытаюсь их отловить — напрасный труд. Опять вызываю Васю: что делать? Послезавтра премьера, денег нет, должников прижать не получается.

Попадаю на репетицию «Самого главного», знакомлюсь с В. Хенкиным, играющим роль Комика, с режиссёром-постановщиком Сахновским и другими актёрами. Общее мнение об антрепренёрах: пройдохи, держи ухо востро. Пытаюсь их отловить — напрасный труд. Опять вызываю Васю: что делать? Послезавтра премьера, денег нет, должников прижать не получается.

Вася призадумался, а потом обнадёжил:

— Вот что мы сделаем. За час до премьеры нагрянем в театр и не дадим поднять занавес, пока не пересчитаем денежки! А уж молодчиков я подберу на славу.

В день премьеры Вася зашёл за мной, одетый в исполинский тулуп и чудовищного размера валенки, сопровождаемый пятью дюжими парнями.

Вваливаемся разбойничьей бандой — со мною во главе. Так и подмывало крикнуть „Сарынь на кичку!”, любимый Васин клич.

И деньги вскоре появились. Вася заставил меня пересчитать всю толстую пачку червонцев, не разрешая капельдинеру давать третий звонок, пока я не удостоверилась, что заплачено сполна.

Из этого же приезда в Москву запомнились два вечера, проведённые с Васей: один в театре Таирова (давали «Человек, который был четвергом» Честертона), другой — в студии Вахтангова на «Принцессе Турандот» с обаятельным Юрием Завадским. После таировского спектакля Вася познакомил меня с Маяковским, и мы втроём отправились в какой-то подвальчик ужинать. Прежде я видела Маяковского всего один раз, в 1920 году в петербургском Доме Искусств, где он читал свои «150.000.000» и «Солнце в гостях у Маяковского». В Петербурге он производил впечатление какой-то глыбы, изрыгающей слова, но в эту ночь — а мы провели вместе несколько часов, гуляя после ужина по московским улицам — показался мне потерянным и несчастным, словно чем-то его придавили. Поэтому впоследствии я мало удивилась его самоубийству.

Съехались мы с Васей уже в Абхазии, в любимом мужем Сухуме — помнится, в самом начале марта — и прожили вместе три месяца, до самого отъезда в Тифлис. Поселились у Марины, сестры воспитанницы мужа Юлии Ивановны Гравель-Давыдовой, недавно умершей. Домик Марине достался от неё по наследству.

В декабре прошлого (1970) года я вновь побывала в Сухуме и дала себе труд отыскать наше былое пристанище. В 1923 году домик Марины стоял за чертой города, сейчас Сухум разросся, и домик стал горожанином — увы, обветшалым и донельзя перенаселённым.

Из Питера за нами увязалась моя подруга по Александринскому театру Вера Ландау (по сцене Бутурлина). Милый человек и хороший товарищ, Вера имела существенный недостаток: поверила кому-то, что похожа на Врубелевского ангела, и соответствующим образом себя вела.  Щебечет, хохочет — и вдруг спохватится: она же Врубелевский ангел. И давай принимать вычурные позы и вращать глазами. Вася немедленно прозвал её мещанкой, хотя под занавес пытался — и не без успеха — сбыть ей свои произведения и прихватить в долг без отдачи. А он это умел. У Веры, кстати говоря, был богатенький муж.

Щебечет, хохочет — и вдруг спохватится: она же Врубелевский ангел. И давай принимать вычурные позы и вращать глазами. Вася немедленно прозвал её мещанкой, хотя под занавес пытался — и не без успеха — сбыть ей свои произведения и прихватить в долг без отдачи. А он это умел. У Веры, кстати говоря, был богатенький муж.

Но, в общем, жили мы дружно и весело. Часами жарились на пляже. Уминали сытную литовскую стряпню Марины (она была родом из Литвы). На этом поприще Вася побивал все рекорды: за один присест мог съесть гоголь-моголь из 12 яиц!

Вечерами читали вслух. Вася играл на гармошке, Евреинов на гребёнке. Каждый был виртуозом на своём нехитром инструменте. Мы с Верой лепетали стихи Ахматовой, нашего идола тех лет. Если не слишком пекло, ходили далеко в горы или вдоль побережья. Сухум был в ту пору экзотической страной: с гор спускались дикие всадники в черкесках и бурках, с лицами, несмотря на жару закутанными башлыками.

Особенно чётко врезался в память такой эпизод. Рядом с нашим домом жил директор реального училища Адамия с женой, тоже учительницей. Милая интеллигентная семья, мы познакомились и виделись иной раз вечерами. Вдруг приезжает их беременная дочь, замужем за сванетским князем. Оказалось, она уже два раза беременела, и оба раза ребёнок погибал в преждевременных родах. На этот раз муж загодя привёз её в Сухум и поместил в клинику. Добавлю, что сообщение со Сваненией было возможно только верхом и только в продолжение двух месяцев, когда стаивал снег на перевалах. Ждём с нетерпением родов. И вдруг Марина, ходившая утром за молоком, со слезами сообщает:

— Умерли оба, и ребёнок, и мать!

Мы все страшно огорчились за бедных Адамия. Решили принести соболезнования несчастным родителям и совершенно убитому, как сказали Марине, мужу.

Из дома уже неслись душераздирающие крики и причитания плакальщиц. Войдя, мы опешили: вся мебель вынесена. Мадам Адамиа — ещё вчера европейски выдержанная — сидит в углу комнаты в каком-то странном наряде и с распущенными волосами. Её окружают столь же необычно костюмированные женщины, соседки и приятельницы. Увидя наши испуганные лица, они разом запричитали, завыли, обливаясь слезами. И мы — все четверо — тоже затряслись от рыданий, хотя видели покойницу раза два, да и то мельком!

Наконец, Вася не выдержал, дёрнул меня за руку и прошептал:

— Пойдём отсюда, а то бог знает до чего доревёшься!

Вышли. Отец Адамия, по-мужски не выказывая горя, поблагодарил нас за визит и пригласил прийти ночью на проводы зятя. Он увозил трупы жены и сына хоронить в родной Сванетии, как велел обычай.

Эти проводы остались в память, как одно из самых необычных видений.

Оба гроба навьючили на лошадь, на другую сел князь. Мы идём сзади гуськом. Плакальщицы причитают в голос. И всё это на фоне луны, диких гор и буйной растительности.

Поднялись на перевал, процессия остановилась. Князь слез с лошади. Перецеловался со всеми. Снова сел верхом и, плотно запахнув бурку, двинулся в путь, водительствуя лошадью, нагруженной гробами.

Вернувшись домой, мы долго не могли успокоиться, обсуждая событие. Пришли к заключению: Кавказ — это вам не Европа.

Одним из любимых развлечений мужа и Васи было посещение цирка. Волька, Маринин муж, играл там на трубе, поэтому за вход с нас денег не брали. Мы с Верой побывали там раз, другой — и убогая программа захолустного цирка, застрявшего в Сухуме из-за финансовых трудностей, приелась. Но Евреинов и Каменский, страстные любители цирка, бегали туда частенько. Время от времени они приглашали оголодавших циркачей к нам и требовали, чтобы я „сварганила ужин для всей неимущей братии”. И я варганила в саду астрономический шашлык из баранины вперемежку со свининой, обильно сбрызнутой кахетинским вином. Ели циркачи на славу, превосходя в этом даже Васю. Особенно запомнился мне “человек–змея”, так назывался его цирковой номер. Худенький, щуплый заморыш с жалко моргающими глазками — но и впрямь гибкий, словно червяк. Потягивая кахетинское, он без умолку тарахтел о своём успехе в российской провинции. Вася и муж смотрели ему в рот как заворожённые, а я томилась в ожидании конца этой похвальбы, чтоб собрать и унести грязную посуду. Марина пускать циркачей в дом и ублажать „вшивую компанию”, как она выразилась, отказалась наотрез. Закупать провизию, кухарить и принимать “дорогих гостей” в саду приходилось мне. Насколько помню, тогда-то Вася и сочинил своего знаменитого «Жонглёра».

С середины мая пошли разговоры о возвращении домой. Первым смотался Вася — он сидел без гроша, но умудрился выудить у тифлисского импресарио его лекций аванс. Уезжая, взял с мужа честное слово, что мы приедем следом, и тот прочтёт свою лекцию «Париж накануне 23 года».

Побывать в Тифлисе я была не прочь, да и Вера уехала в Крым. И мы собрали чемоданы, чтобы с братом художника Шервашидзе отплыть сначала в Батум, а оттуда через день-два — поездом в Тифлис.

Пребывание наше в Батуме едва не обернулось бедой: мы чуть не отравились, оставив открытым на ночь окно в гостинице. Бульвар, где она располагалась, был полон магнолиями в цвету.

В Тифлис приехали больные, измученные жарой, и остановились в лучшей гостинице «Ориент», на Головинском проспекте.

Свой европейский и приветливый облик она сохранила. Во время моего прошлогоднего пребывания в Тбилиси я остановилась в только что отстроенной «Иверии», по-американски комфортабельной, но всё же сходила позавтракать в «Ориент».

Европейский вид «Ориента» нас обманул: ночью заели клопы. Объясняюсь утром с горничной, почему не принимают мер против этих кровопийц.

— Да зачем нам это? Клиенты персюки на клопов не жалуются.

Я женщина предприимчивая, в тот же день накупила каких-то порошков и обсыпала обе кровати. Клопов как ни бывало.

Изводила нас в Тифлисе и удушающая жара. Когда становилось невмоготу, я уходила на мост над Курой, где всегда веял ветерок. Помню, мне очень хотелось посетить могилу Грибоедова на горе Давида, но ни Вася, ни муж не поддержали эту затею.

Зато в прошлом году быстро и весело поднялась туда на фуникулере, сделала кучу снимков.

Раз как-то, идучи по Головинскому проспекту, встречаем режиссёра Марджанова. Объятия, поцелуи — одним словом, “встреча по-кавказски”.

— Завтра вы мои гости! — решительно заявил Марджанов, давая свой адрес. — Ждём вас с женой к часу дня!

Вася возликовал: страдая острым безденежьем, питался он из рук вон плохо. Я же, узнав, что Марджанов живёт на окраине города, испугалась: извозчиков в Тифлисе нет, придётся переть пешком по жаре.

Муж нехотя принял приглашение. Надо сказать, время обеда было единственной отрадой: мы открыли для себя довольно дорогой, но прелестный духан «Симпатия», где всегда было прохладно. Подавали там изумительную осетрину (я, волжанка, до неё большая охотница) и превосходные шашлыки. К счастью, билеты до Питера были уже в кармане, и на оставшиеся деньги мы могли себе позволить один раз в день эту роскошь, даже Васю изредка приглашали. Духан этот запомнился навсегда ещё и росписью: стены были впритык увешаны портретами знаменитостей. Были здесь и Наполеон, и Шекспир, и Пушкин — сплошь грузинского обличья, только надпись позволяла удостовериться, кто есть кто.

Ах, милая «Симпатия»! С нежностью вспоминаю твою прохладу, осетрину и галерею великих людей, огрузиненных фантазией художника. В прошлом году я подобным же образом насладилась наивной живописью Пиросманишвили в тбилисском ресторанчике «Дарьял».

На другой день собрали всю волю в кулак и двинулись к Марджанову. Жара казалась изнуряющей как никогда. Полумёртвые, кое-как доплелись. Стучим. Нет ответа. Ещё стучим. Тишина. Толкнулись к соседке.

— Да их давно дома нет, ушли спозаранку.

Что делать?

— Братцы, давайте подождём, — предлагает Вася.

Примостились в тени. Сидим час — никого. Придётся тащиться восвояси, да и есть захотелось.

В полном изнеможении добрались до заветной «Симпатии». Поевши и „переварив событие”, как выразился Вася, возвращаемся в отель (сам Вася жил у кого-то на квартире даром). В холле едва не в ноги нам бросается плачущий Марджанов.

— Пощадите преступника! Простите без вины виноватого! Умоляю слёзно. Утром вышел в город за деньгами, а получил вот только полчаса назад. На базар идти жене было не с чем. Простите великодушно. Но зато завтра я закачу настоящий пир!

Мы пытались возражать, но Марджанов и слушать не хотел — только махал руками:

— Не придёте — значит, обиделись, значит, конец дружбе!

Приняли приглашение, и на другой день проделали тот же поход по тому же пеклу. Но пир Марджанов закатил на славу. Со всем грузинским радушием.

Наконец, наступил день лекции. Состояла она из двух частей:

1. Каменский: Москва накануне 1923 года; 2. Евреинов: Париж накануне 1923 года.

Несмотря на жару, тифлисский театр был полон. Лекторы имели большой успех, но, конечно, всех интересовал недосягаемый Париж, откуда мы вернулись в январе, а не Москва: с ней сообщение поддерживалось.

За лекцию следовало вознаграждение, но муж является с пустыми руками. Бормочет:

— Ничего не понимаю. Денег нет.

Подлетаю к импресарио:

— В чём дело? где гонорар?

— Да ведь я ему выслал авансом в Сухум, по просьбе Василия Васильевича!

— Ну а то, что осталось? — я уже начинала понимать, что Вася отбыл из Сухума в Тифлис на денежки Евреинова.

— А остаток Василий Васильевич взял сейчас же после своего выступления. — И показал расписки.

Самого Васи и след простыл.

Раздосадованные, возвращаемся в отель. По дороге поссорились: настаиваю, что нужно объясниться с Васей, а Евреинов твердит:

— Десять атлетов не смогут раздеть голого. Деньги им наверняка уже потрачены, разве что на отъезд приберёг. И всякое объяснение поведёт лишь к ненужной ссоре.

Наутро и я согласилась с доводами мужа.

С Васей мы встретились вечером на обеде у молодого поэта Василия Катаняна, ныне мужа Лили Брик. О деньгах помалкиваем. Вася тоже ни гу-гу. Но разрядка произошла, хотя и по другому поводу. Говорили о стихах, и я восторженно отозвалась об Ахматовой. Подвыпивший Вася вдруг брякнул:

— Твоя Ахматова — мещанка!

— Не смей так говорить! — воспользовалась я поводом отомстить за его вчерашнюю проделку. — Сейчас же возьми свои слова обратно! Или... или...

Общий переполох. Меня отпаивают водой. Струхнувший Вася бормочет что-то невразумительное...

На другое утро — в день нашего отъезда — приходит прощаться. Обнялись, как ни в чём не бывало. Но так и не посмел взглянуть мне в глаза.

Последняя наша встреча была уже в Ленинграде. Вася, помнится, приехал на премьеру своей пьесы «Здесь славят разум». Я тогда была очень больна, и вообще смутно помню это время.

В январе 1925 года мы уехали за границу — Польша, Чехия, Париж, Корсика, снова Париж. Вася писал нам довольно часто. Но с января 1926 года переписка приняла лихорадочный характер. Мы в ту пору находились в Нью-Йорке, и Вася бомбардировал мужа письмами, умоляя устроить ему поездку в США. В своей далёкой Каменке ему казалось так просто найти импресарио, который бы выслал ему 1000 долларов, визу (сплошная морока по тем временам) и аффидевит (денежное поручительство).

В Нью-Йорке мы постоянно виделись с Давидом Бурлюком, давним и закадычным приятелем Васи. Бурлюк представлял меня американской публике на многочисленных моих лекциях в Нью-Йорке и Филадельфии. Но, сколько мы сообща ни обсуждали дело, — не могли придумать, как помочь Васе приехать в Америку. А тот в письмах недоумевал: Володя Маяковский съездил, нахватал кучу долларов, а его почему не могут выписать?

В 1928 году мы вернулись в Париж, и переписка с Васей вошла с спокойное русло. Письма приходили до самой войны.

В 1953 году умер мой муж. Я думала, что и Васи давно нет в живых. Вдруг в конце 50-х годов звонит Давид Бурлюк:

— Мы с женой проездом в Париже. Возвращаемся в США из СССР. Повидаться бы.

И пробыли у меня на даче целый день. Слово за слово, спрашиваю:

— А Вася когда умер?

Давид Давидович заметно смутился:

— Да он жив...

— И вы с ним не повидались?!

— Да вот, так вышло. Сказали, что тяжело болен, лежит в больнице и лучше его не навещать.

А ведь Бурлюк был добрый человек, и жена его премилая. Как можно не навестить больного приятеля, не ободрить?

В 1965 году я была в Москве впервые за 40 лет. На обеде у Лили Брик услышала от неё короткий рассказ о последних годах Васи, об его смерти в 1961 году

.Заканчиваю свой очерк выпиской из книги Васи о муже:

Пришествие Евреинова, обогатившего нас разноцветными праздниками океанского дарования, казалось бы, явило нам высшую степень подъёма духовного восхищения перед человеческим гением, таящего в себе целое царство удивительных возможностей... Мы скупые и нелепые на признание при жизни своих пророков, слишком недоверчивые и холодные, удовлетворившись больше внешними ценностями, далеко недооценили внутренние богатства великого творчества Н. Евреинова — мыслителя.

Как же мне, жене Евреинова и его соратнице на поле жизненной брани в продолжение трети века, не любить Василия Каменского за одни только эти слова?

Париж, 30 июня 1971 года.

——————————————

Примечание

Воспоминания А. Кашиной-Евреиновой написаны по просьбе пермского журналиста С.М. Гинца в 1971 г. В конце статьи приписка: „Глубокоуважаемый Савватий Михайлович, только что закончила статью и посылаю Вам её ещё “тёпленькой”. Если длинно — сократите. Подтвердите получение. С дружеским приветом А. Евреинова.”

Воспроизведено с незначительной стилистической правкой по:

Ёжиков И.Г. Неизвестный Каменский. По страницам дневников и писем поэта.

Пермь: Денор. 2009. С. 105–113, 115.

————————————————————————————

В. Молотилов

Три тени

Dans le vieux parc solitaire et glacé

Deux formes ont tout à l’heure passé.

Paul Verlaine. Colloque Sentimental.

1. Джокер

Зимой 1921–1922 гг. В.В. Каменский выручил старинного приятеля в лице его молодой (разница девятнадцать лет) жены. И та упорхнула, унося в клювике выручку.

Но благодетель-то не упорхнул.

Я был свидетелем встречи Велимира с Каменским. Мы шли по Мясницкой. Я нёс экземпляры «Вестника». У магазина резиновых изделий мы повстречались. Я впервые вижу Каменского. Показываем «Вестник». Велимир приветливо и ласково называет его Васей, предлагает купить экземпляр, чтобы покрыть расходы, понесённые кем-то на издание.

— Ну вот, купи! Мне — и купи! Разве я тебе не давал денег?

— Как хотите. Это не обязательно, — вмешиваюсь я.

Но он лезет в карман, выгребает какую-то мелочь бумажную и суёт Велимиру. Двигаемся дальше... Для меня было ясно, что со стороны Каменского Велимир не имел ничего злостного, отношения их были простые, тёплые, но грубоватые безнадёжно.

Пётр Васильевич Митурич. Моё знакомство с Велимиром Хлебниковым

И мы, нимало не обеспокоясь удостоверенными свидетелем происшествия тёплыми отношениями просимого и просителя, двигаемся дальше. Как известно, зимой 1921–1922 гг. Хлебникова подкармливали Мандельштамы, семейство Исаковых и строгий очкастый ворон Серг. Евлампиев, но единственной надеждой и опорой Предземшара оказался именно этот, голый как сокол, художник-инструктор ПУОКР (Политуправление Московского военного округа) Пётр Митурич. Представьте себе умонастроение сокола, он же адепт (и вот-вот апостол): cмерть учителя уже при дверях (люди моей задачи умирают тридцати семи лет), а обещалкин Якобсон и неблагодарная свинья Маяковский самоустранились. Мало того, Маяковский прячет важные рукописи. Заперты в ромкином сейфе? Ну-ну.

Виктор Владимирович неоднократно упоминал при мне о ряде своих вещей, отданных Вам в ожидании очереди на их опубликование ‹...›

Ваша мысль, высказанная в беседе со мной в присутствие Л.Ю. Брик, что „Хлебников никому не интересен”, и что я его переоцениваю, неосновательна.

Открытое письмо худ. П.В. Митурича Маяковскому // Альвэк. Нахлебники Хлебникова Маяковский и Асеев.

М.: Издание автора. 1927. С. 17–18.

Кабы не этот (удостоверенный свидетельницей происшествия, дамой нелицеприятной во всех отношениях) упрёк, открытое письмо худ. П.В. Митурича ни на воробьиный скок не отклонилось бы от первоочередных задач обнародования произведений Хлебникова. Маяковскому пишет доверенное лицо повелителя ста народов, издатель. Последний прижизненный. Последний прижизненный издатель одного из поэтических учителей Маяковского, как тот вскоре выразится в горестной запальчивости, а потом остынет и ни гу-гу.

И вот последний прижизненный издатель и его подопечный (но это как посмотреть) встречают в Москве В.В. Каменского. А вы знаете, при каких обстоятельствах спутник Митурича с В.В. Каменским познакомился? Изнурённых отправлениями ума и замороченных стяжанием пропитания телесного подстрекаю подсказкой: первый по счёту обмен ударами сердца Хлебникова и Каменского пришёлся на осень 1908 года. Дальнейшее припоминайте (или справьтесь вчуже), а я как шуровал, так и буду шуровать дымовую завесу.

Но этот же яростно-пристрастный Митурич не отрицает безусловного благорасположения Хлебникова к В.В. Каменскому. Тот суёт мелочь, а божество этим не оскорбляется.

Вспоминаем, кого ещё божество баловало благорасположением. И не тончайшими переливами, а наглядно, грубо, зримо.

Я поцеловал (лизнул) милого с средневековым лицом пажа Евреинова ‹...› Мужественный суровый человек с горячим и добрым сердцем. Я его люблю.

V, 334

Так и быть, снижаю накал страстей: не божество, а самодержец. Король, почему нет.

Будучи одним из вождей футуристского движения, Маяковский разительно отличался от Хлебникова. Хлебников указывал способы решения поэтических задач; Маяковский (каждый раз по-своему) решал их, ибо, как ни странно, был художником в полном смысле этого слова, то есть испытывал потребность доводить всё, что делает, до конца. Увы, именно эта особенность ослабила влияние Маяковского и не позволила ему даже после обожествления превратиться в мэтра; Маяковскому легко подражать, но следовать за ним практически невозможно. И ещё одно различие между двумя поэтами: Маяковский был вассалом, Хлебников — королём.

Владимир Фёдорович Марков. История русского футуризма. Часть VII. Закат.

Помните, как Маяковского бросили на гвозди? Вот они в Берлине, Л.Ю. и В.В. Л.Ю. осматривает чудеса искусства и техники, встречается с прелюбопытными туземцами, а В.В. сутки напролёт дуется в покер. Дуется сутки, дуется двое: подвернулся русскоязычный противник, из матёрых. А по возвращении докладывает серпасто-молоткастым лохам, что и как в Берлине. Тютя в тютю со слов Л.Ю. Которая здесь же, в Политехническом, громогласно негодует. Как с гуся вода. И разъярённая Л.Ю. в отместку запирает любимого (как много их, друзей хороших) дома на два месяца. Одного. Дама, нелицеприятная во всех отношениях, строго по Гоголю.

Это я к тому, что на языке покера и Владимира Фёдоровича Маркова В.В. Маяковский — валет червей.

Тогда какой же масти В.В. Каменский?

Экие торопыги, право слово. Вынь да положь. А подробности осени одна тысяча девятьсот восьмого в памяти освежили?

Ну, тут произошло такое, что пером не опишешь.

Одним словом — пошёл.

В двух словах — действовал энергично.

В трёх — жизнь строил фундаментально.

Сидел за тем редакционным столом, за которым принял меня Шебуев.

С левой стороны лежала пачка альманаха «Весна».

С правой — груда вышедшего иллюстрированного еженедельного журнала «Весна», в конце коего значилось:

Издатель — Н.Г. Шебуев. Редактор — В.В. Каменский.

Шебуев близко дружил со многими писателями и широко с ними знакомил, наворачивая на мою голову, как чалму, обильные комплименты.

За короткое время познакомился с Леонидом Андреевым, Куприным, Сологубом, Александром Блоком, Михаилом Кузминым, Алексеем Ремизовым, Чуковским, Петром Пильским, Скитальцем, Боцяновским, Городецким.

У всех бывал, чтобы получить материал для журнала, и тут же, на квартирах, платил гонорар.

А раз гонорар — значит, меня принимали с искренним почтением и непринуждённой весёлостью.

Только один из известностей упорно, настойчиво сам приходил и приезжал на извозчике за авансом — критик Пётр Пильский.

Больше всего на свете он любил авансы.

Частенько и в два часа ночи раздавался звонок.

Что случилось?

Приехал извозчик из ресторана и вручает краткое письмо: „Дайте 5 руб. Сочтемся. П. Пильский”.

Очень мне нравился Куприн.

Один раз Шебуев попросил меня поехать в Гатчину к Куприну — взять рассказ и заплатить сто рублей.

И было наказано: пока не получу рассказа, денег не давать.

Я поехал.

На гатчинском вокзале спрашиваю буфетчика:

— Где живет писатель Куприн?

Буфетчик указал на столик:

— Вот он тут сидит.

Александр Иванович сидел под градусом и, повернув ко мне тихое татарское лицо, предложил сесть:

— Прежде чем разговаривать, прошу выпить.

Я отказался.

Куприн улыбнулся:

— Но кудрявые все пьют. Я их знаю.

Тут я заметил, что Куприн очень похож на одного купца-татарина из Перми, торговавшего под вывеской: «Рахматуллин, он же Бикматуллин».

Знаменитый писатель выпил, закусил, прищурился на меня:

— Сколько?

— Сто рублей, — быстро ответил я.

— Не о том речь. Спрашиваю: сколько лет?

— Двадцать три.

— Превосходно. Всё впереди. В «Весне» мне очень понравились ваши стихи «В кабаке».

Я просиял:

— Благодарю.

— Что тут благодарить, пустяки. Я это к случаю: не люблю декадентских, мистических стихов, а у вас этого нет. Декаденты сочиняют “фиолетовые руки”. Противно. В руках — мускульная сила человека.

Мы поднялись из-за столика, и Куприн вдруг в упор:

— Дайте двадцать пять рублей. Должен буфетчику.

Помня шебуевский наказ, заволновался, не знал, что делать:

— А рассказ будет?

— Рассказа ещё нет, но я напишу.

С грустью отдал двадцать пять рублей.

Пошли. На улице все почтительно раскланивались с Куприным.

Дома — такая тихая, одноэтажная квартирка — Куприн познакомил с женой и девочкой-воспитанницей.

Сели за вечерний чай в угловой комнате с большим старинным диваном.

Подумал: вот как живёт Куприн — очень тихо, и тихий он человек, медленный, коренастый, с бычьей шеей и сильными руками.

Дома он оказался трезвым и пил квас.

А когда узнал, что я был актёром, ожил, развеселился:

— Я ведь тоже был в актёрах.

И давай рассказывать разные приключения, схожие с моими по части голодовок.

Превосходно он рисовал типы провинциальных актёров в клетчатых костюмах.

Особенно смешно было слушать о трагиках, любовниках.

В свою очередь, я рассказал о Помпе-Лирском и о том, как дошёл до дубового гроба.

Прохохотали до ночи, а я всё подумывал: когда же он станет писать рассказ?

Наконец, меня уложили на диван спать.

А утром жена Куприна передала мне написанный за ночь рассказ.

Расплатился. Уехал. Куприн спал.

«Весна» шла отлично.

Журнал привлекал новых, начинающих писателей, к которым Шебуев относился с особым, дружеским вниманием.

Мы оба верили, что найдем талантливых людей из молодёжи.

И нашли.

В первый раз в «Весне» начали печататься Хлебников, Н. Асеев, Игорь Северянин, Шкловский, Придворов (Демьян Бедный), Арк. Бухов, Пимен Карпов, Николай Карпов, Л. Рейснер, М. Пришвин.

И многие из теперь известных.

М. Пришвин принёс первый рассказ «Белое».

Е. Придворов (Демьян Бедный) был тогда студентом — этакий здоровый остроумный парень. Он напечатал стихи о смертной казни.

Е. Придворов жил на Невском, в квартире портного, занимался репетиторством.

Мы с ним хорошо познакомились, бродили по улицам, по гостям.

Тогда же я начал печатать рассказы в «Вечерних новостях» и театральные рецензии в «Обозрении театров».

Но моя главная работа происходила дома — я весь горел в исканиях: изобретал новую форму писательской техники и поэзии, мастерил новые образы, реформировал литературный склад речи, занимался словотворчеством, неологизмами.

И был одинок в этой области, пока не встретил великолепного спутника.

Однажды в квартире Шебуева, где находилась редакционная комната, не было ни единого человека, кроме меня, застрявшего в рукописях.

Поглядывая на поздние вечерние часы, я открыл настежь парадные двери и ожидал возвращения Шебуева, чтобы бежать в театр.

Сначала мне послышались чьи-то неуверенные шаги по каменной лестнице.

Я вышел на площадку — шаги исчезли.

Снова взялся за работу.

И опять шаги.

Вышел — опять исчезли.

Я тихонько спустился этажом ниже и увидел: к стене прижался студент в университетском пальто и испуганно смотрит на меня голубыми глазами.

Зная по опыту, как робко приходят в редакцию начинающие писатели, я спросил нежно:

— Вы, коллега, в редакцию? Пожалуйста.

Студент произнёс что-то невнятное.

Я повторил приглашение:

— Пожалуйста, не стесняйтесь. Я такой же студент, как вы, хотя и редактор. Но главного редактора нет, и я сижу один.

Моя простота победила — студент тихо, задумчиво поднялся за мной и вошёл в прихожую.

— Хотите раздеться?

Я потянулся помочь снять пальто с позднего посетителя, но студент вдруг попятился и наскочил затылком на вешалку, бормоча неизвестно что.

— Ну, коллега, идите в кабинет в пальто. Садитесь. И давайте поговорим.

Студент сел на краешек стула, снял фуражку, потер высокий лоб, взбудоражил светлые волосы, слегка по-детски открыл рот и уставился на меня небесными глазами.

Так мы с ним молча смотрели друг на друга и улыбались.

Мне он так понравился, что я готов был обнять это невиданное существо.

— Вы что-нибудь принесли?

Студент достал из кармана синюю тетрадку, нервно завинтил её винтом и подал мне, как свечку:

— Вот тут что-то... вообще...

И больше ни слова.

Я расправил тетрадь: на первой странице, будто написанные волосом, еле виднелись какие-то вычисления, цифры; на второй — вкось и вкривь начальные строки стихов; на третьей — написано крупно «Мучоба во взорах», и это зачёркнуто, и написано по-другому: «Искушенье грешника».

Сразу мои глаза напали на густоту новых словообразований и исключительную оригинальность прозаической формы рассказа.

Тогда я достал из стола свою тетрадь и показал студенту.

Там на первой странице столбиком стояли слова:

Вода небится.

Небо водится.

Ручеек-журчеек.

Солнце солнится,

Цветины.

Ветвины.

Шелесточки-листочки.

Встречаль.

Звучаль.

Укачаль.

Чурлю-журль, чурлю-журль.

Весняночка-птичка:

Циа-цинц,

Ций-цивий. И дальше — начало «Осени»:

Затянуло небо парусиной.

Пахнет мокрой псиной.

Одинокая, как я, —

Сука старая моя.

Сука-скука. И ещё отрывок:

Ушкуйничья кровь горяча:

Кистенём да печёночным ножиком

Он с крутого плеча

Расхлабыстывал.

И валялся боярин — из кожи ком —

У коня под копытом, у быстрого. Студент просмотрел эту мою черновую работу, снова взлохматил волосы, улыбнулся:

— Надо это печатать, а не... вообще...

— Ну, пока что, — перебил я посетителя, — мы напечатаем ваше «Искушенье грешника». Убеждён: Шебуеву это понравится.

Студент быстро привскочил, обрадовался, потёр лоб:

— Очень приятно. Не ожидал... вообще...

— Ваш рассказ не подписан. Пожалуйста, подпишите.

И студент подписался: В. Хлебников.

Пришёл Шебуев, я познакомил его с Хлебниковым, показал «Искушенье грешника».

Через пять минут просмотра Шебуев сказал:

— Прекрасно. Необычайно. Напечатаем.

Я вышел вместе с Хлебниковым.

Я совсем забыл о театре; и сначала мы пошли ко мне пить чай, а потом к нему: очень хотелось узнать, как он живёт, где, в каких условиях.

Был поражён: Хлебников жил около университета, и не в комнате, а в конце коридора квартиры, за занавеской.

Там стояли железная кровать без матраца, столик с лампой и книгами, а на столе, на полу и под кроватью белелись листочки со стихами и цифрами.

Но Хлебников был не от мира сего и ничего этого не замечал.

Как бы в качестве аванса я предложил ему двадцать рублей.

Но на другой день у него не было ни копейки.

Он рассказал, что зашёл в кавказский кабачок съесть шашлык “под восточную музыку”, но музыканты его окружили, стали играть, петь, плясать лезгинку, и Хлебников отдал весь свой первый аванс.

— Ну хоть шашлык-то вы съели? — полюбопытствовал я, сидя на досках его кровати.

Хлебников рассеянно улыбался:

— Нет... не пришлось... но пели они замечательно. У них голоса горных птиц.

С той поры Хлебников был со мной почти неразлучно.

Мы крепко сдружились.

Он буквально скакал от радости, когда я принёс ему журнал «Весна» с рассказом «Искушенье грешника».

Сияющий автор воскликнул:

— Надо бы устроить пир, но у меня нет золота!

Василий Каменский. Путь энтузиаста.

Таки пора улыбнуть тапочки Менделеева: кто слывёт отцом русского футуризма? Давид Давидович Бурлюк, что за вопрос. И не слывёт, а славится. Истина, не требующая доказательств, а он спрашивает.

Истина для тех, кто забыл вырвать молочными зубами из сердца любимую куклу Стёпка-растрёпка и заткнуть прореху кладезем премудрости приготовишек «Мама, почитай-ка!». Заткнув, мама русского футуризма В.В. Каменский зарыдает от счастья поведать малышне, кто же папа русского футуризма без этих звёздно-полосатых глупостей. Додя и свечку не держал, я вас умоляю!

Василий Васильевич Каменский (1884–1961), прежде чем стать автором «Садка судей», вёл непростую и яркую жизнь, которую впоследствии подробно описал в пяти автобиографиях. Он родился на Урале, в семье смотрителя золотых приисков, рано остался сиротой и детство провёл в семье своего дяди в Перми, где позднее работал конторщиком на железной дороге. Каменский дважды побывал в Турции (1902, 1906), в Персии (1906) и был потрясён сказочным колоритом этих стран. Через некоторое время он бежал от унылой провинциальной жизни с труппой бродячих актёров. Его выступление видел в Ялте Антон Чехов, но вскоре Всеволод Мейерхольд, совсем ещё юный и никому не известный режиссёр, убедил Каменского бросить сцену. В 1905 году Каменский, член партии социалистов-революционеров, принял активное участие в революции, и после её поражения сидел в тюрьме. Затем он переехал из Перми в Петербург, где учился на высших сельскохозяйственных курсах. Диапазон его деятельности был невероятно широк: от чтения лекций по проблемам пола до реставрации старинных икон.

В 1908 году Каменский, чьи литературные занятия до сих пор ограничивались статьями на злобу дня и сочинением “гражданских” стихов для пермской газеты, стал постоянным сотрудником, а вскоре и главным редактором петербургского еженедельника «Весна», издаваемого Н.Г. Шебуевым, который охотно печатал всё, что ему приносили. Публиковать поэзию и прозу в газетах было в те времена делом выгодным, поэтому Каменскому удалось познакомиться со знаменитыми литераторами — Леонидом Андреевым, Александром Блоком, Фёдором Сологубом, Александром Куприным. Давал он ход и молодым талантам: в «Весне» дебютировали Виктор Шкловский, Михаил Пришвин, Демьян Бедный, Николай Асеев. Однако величайшим открытием Каменского, безусловно, стал Велимир Хлебников. Этот болезненно застенчивый студент в один прекрасный день появился в редакции, молча сунул в руки Каменскому рукопись и тут же исчез. На первой странице рукописи Каменский обнаружил несколько математических формул, на второй — начальные строки каких-то незаконченных стихотворений, а на третьей — прозаический отрывок, название которого «Искушение грешника» было написано над перечёркнутым «Мучоба во взорах». В этом произведении, как выяснилось, не было ни грешника, ни искушения, ни начала, ни конца, зато были невнятные, изумительно прекрасные видения, напоминающие те, которые через двадцать лет критики назовут сюрреалистическими. Необычность текста усиливалась многочисленными причудливыми неологизмами. Каменский немедленно напечатал прозаический отрывок, но на него никто не обратил внимания. Лишь гораздо позже Каменский стал приписывать себе „открытие первого гения” (второй гений — Маяковский — был открыт три года спустя Давидом Бурлюком). В своих мемуарах, написанных до 30-х годов, Каменский о Хлебникове почти не упоминает.

Владимир Фёдорович Марков. История русского футуризма. Часть I. Импрессионизм.

Эка невидаль! Проблемы пола, продуманно сбиваясь на вред абортов, умел поставить и блестяще разрешить О.И. Бендер. Где же плод любви болезненно застенчивого студента со слушателем высших с/х курсов, он же весняр? Русский сюр хотя и брат русскому футуру, но ведь сводный, да?

11 ноября (1913 года. —

В.М.) в московском Политехническом музее состоялось ещё одно хорошо разрекламированное выступление футуристов. ‹...› Каменский приготовил доклад с весьма подходящим к случаю названием: «Аэропланы и поэзия футуристов». ‹...› Был поднят вопрос о связи русского футуризма с футуризмом Маринетти и заявлено, что первенство по праву принадлежит русским: Хлебников начал публиковать футуристские произведения в 1908 году, а об итальянском футуризме в России узнали только в 1910. Это не совсем так: 8 марта 1909 года в одной из русских газет появилось сообщение о появлении 20 февраля 1909 года манифеста Маринетти. Тем не менее, первая публикация Хлебникова действительно датируется осенью 1908 года (а начал он писать ещё раньше), хотя можно ещё поспорить, обязательно ли уснащённые неологизмами поэзия и проза являются футуристскими. ‹...›

Вечер в Политехническом музее послужил генеральной репетицией первого турне футуристов по городам России, которое было организовано Давидом Бурлюком. Трое его участников (Бурлюк, Маяковский и Каменский) посетили семнадцать городов (сами они насчитали их гораздо больше, до двадцати девяти). Цель поездки — пропаганда идей футуризма.

Владимир Фёдорович Марков. История русского футуризма. Часть IV. Кубо-футуризм.

Вона как: с оговорками, но первенство русских признаётся даже у чёрта на рогах, в бананово-лимонной Калифорнии. Признаётся благодаря несусветной смекалке агронома-весняра. И какой же масти он после этого валет?

Неиссякаемо-жизнелюбиво-девственно-уральской.

Опровергайте, коли охота. Лично я пас. Моя охота — неволя. Невольник чести.

В 1961 году, вскоре после смерти Каменского, в Москве переиздали его поэмы, а в Перми вышла книга «Лето на Каменке». Название последней повторяет одну из ранних книг Каменского, но содержание совершенно другое: это первое издание избранной прозы (включая сокращенный вариант «Землянки»). Предисловия к обеим книгам превозносят литературное творчество Каменского советского периода.

В 1966 году его стихотворный сборник (включая несколько футуристских стихотворений) появился в знаменитой серии «Библиотека поэта». В обильной поэтической продукции Каменского после книги «Звучаль веснянки» трудно найти что-либо действительно ценное или новое, не считая нескольких фрагментов исторических поэм и отдельные стихотворения (например, фонетический шедевр «Каторжная таёжная», впервые опубликованный в журнале «ЛЕФ», а потом вошедший в переиздания романа и поэмы о Разине, или стихотворение «Охотничий марш» с его невероятной ритмической мощью). Когда самоповтор сделался привычкой, охота и рыбалка заполонили стихи Каменского. Вероятно, окончательный приговор творчеству Каменского таков: немногие элементы своей подлинной оригинальности он утопил в потоке произведений, которые печатал без всякого разбора. Возможно, Каменский был поэтом лишь по темпераменту, а поэзия этого колоритнейшего экстраверта питалась или его неиссякаемым жизнелюбием, или девственной природой Урала.

Владимир Фёдорович Марков. История русского футуризма. Часть VII. Закат.Невольник, а руку в карман Владимира Фёдоровича, земля ему пухом, запустил по локоть. Пора и честь знать: полный назад! Зачем эти длинноты? Марков и берётся-то за перо со словами

This book could perhaps begin like a traditional Russian novel in the manner of Turgenev or Goncharov: „On such and such an autumnal day of 1908, about ten in the morning, a tall blond youth in a university student’s uniform timidly opened the door to the office of the managing editor of the short-lived Petersburg magazine Vesna, which printed anything written by anybody. The name of the youth was Victor Khlebnikov; that of the editor, Vasily Kamensky. Kamensky was a young man about twenty-four, dressed in . . .” This meeting was the first one to take place between the poets later associated with futurism. Moreover, it resulted in the first publication by Khlebnikov of a piece of writing which even then could have passed as a futurist work, had the word existed (and had anyone paid attention to the work).

Russian Futurism: а History by Vladimir Markov.

University of California press. Berkeley and Los Angeles, California. 1968. P.1.

Сроду не перечил профессорам University of California, а придётся: никакой В.В. Каменский не валет. Нам ли с В.В. Маяковским не знать!

Тогда кто. Пиковая дама? Тройка? Семёрка?

Вообще-то джокер заменяет любую карту, но мы же сели не в подкидного, а в покер.

Где джокером заменяют либо туз, либо недобор до победного расклада. Me comprenez-vous?

Барманзай.

2. Гинц, Ёжиков, Лакоба

Двоих уж нет, а Лакоба далече. Тем лучше: подальше положишь — поближе возьмёшь.

В одной из автобиографий Василий Каменский отметил:

1920. Жил с Н.Н. Евреиновым в Сухуме, где написал пьесу «Паровозная обедня», которая шла в Саратове и Баку, в рабочих театрах.

В Абхазии была весна. Местная газета «Наше слово» сообщала, что 16 марта 1920 года в сухумском театр «Алоизи» состоится „единственная весенняя гастроль” — знаменитый поэт, главарь футуристов Василий Каменский в один вечер выступит с двумя лекциями: 1. Как надо жить в Сухуме (солнечные экспрессы жизнетворчества). 2. Что такое футуризм (поэзия, музыка, театр, живопись).

Тотчас под девизом „Искусство спасёт мир” вышла «Однодневная газета Василия Каменского», вся посвящённая поэту. Передовица сообщала:

Справедливо принято думать, что самое скучное на свете — это передовая статья любой газеты, обычно похожая на слегка поскрипывающую деревянную ногу изящной молодой дамы.

Чёрт с ней, с этой деревянной ногой. ‹...›

Пусть солнцевеющая воля каждого из нас окрылит наши измызганные в борьбе души до сотворческого отдыха на пляже новой жизни.

Барманзай.

Всё забавно, пока талантливо.

Всё талантливо, пока мудро и неожиданно.

Счастливая рука судьбы не устаёт трепать кудри морского прибоя.

Жизнь — всегда весна.

И веснеянки на берегу ткут сеть Чуда.

Здесь же Каменский поместил стихотворение «Тост» и отрывок из словотворческой поэмы «Цувамма». А режиссёр Евреинов в заметке «О Василье Каменском» ликовал: „‹...› Я не знаю другого поэта, от которого так разило бы юностью с её улыбками, хохотом, прыжками, непосредственным подходом к труднейшим проблемам жизни, бесшабашностью, голубоглазием веры и песнями, песнями, песнями!”. ‹...›

Спустя неделю после этого сенсационного выступления поэта, 22 марта в том же театре «Алоизи» состоялся торжественный вечер. Выступили Н.Н. Евреинов с лекцией «Театр будущего (от кинемо до радиотеатра)» и В.В. Каменский с новыми стихами и чтением «Стеньки Разина». ‹...›

Каменский не раз поражал сухумскую публику своим трюкачеством. Так, в зале кинематографа «Олимпия» 24 июня с огромным успехом прошло музыкальное шоу «Кабарэ монстр» (балет, музыка, романсы, импровизация, характерные танцы, песенки, куплеты, рассказы, цирковые аттракционы). Каменский читал стихи, рассказы, циркачил, танцевал. Время от времени “конферансье В. Каменский” выкрикивал: „Сенсация! на днях Н.Н. Евреинов со своими музыкальными гримасами!”.

На следующий день артистка Петроградского Троицкого театра О.С. Кадмина исполнила новые цыганские романсы, а Василий Каменский прочитал „лекцию для понимающих” «Мой инструмент».

Это было последнее выступление поэта в Сухуме в 1920 году. В июле Евреинов и Каменский покинули Абхазию. ‹...›

Весной 1922 года ‹...› любимец сухумской публики почти каждый вечер выступал в местном цирке и читал стихи на площади. А 18 апреля 1922 года состоялись два представления: днём грандиозный детский праздник с бесплатным катанием на лошадях, в котором участвовали „все клоуны, рыжие, комики, наездники и японцы”, а вечером по просьбе дирекции цирка выступил, как говорилось в афише, „гордость, краса и корифей русских футуристов Василий Каменский”, устроивший аллегорическое шествие «Нато и Надия» с участием „людей, зверей, животных и птиц”. Часть от сбора поступила в пользу сухумской больничной кассы профсоюзов города. ‹...›

14 июля Евреиной сообщил Каменскому печальную новость: „Умер В. Хлебников так же, как год тому назад брат Ю. Анненкова. Паралич ног и мочевого пузыря. Хворал один месяц. Боже, до чего же его жаль! — ты знаешь”.

Каменский устраивал представления не только в цирке, кинематографе и театре. О том, как проходили зрелищные спектакли в устье сухумской реки Беслетки, рассказал старожил города М.Д. Хахмигери:

Собралось не менее 20 парусников. Все они были разукрашены, расписаны красками. Вечерело. Набережную заполнял народ. Василий Каменский — “главный режиссёр” готовящегося представления — достал в сухумском театре костюмы для своих молодцов. Инсценировали отчаянную ватагу Стеньки Разина. Вооружейные саблями, ножами, с факелами в руках, они медленно выплывали из устья реки в море на разноцветных лодках-устругах. Это было яркое, запоминающееся театрализованное представление, неожиданное для всех. На переднем паруснике плыл Каменский, во всём великолепии наряда Стеньки Разина.

‹...› Каменский орудует в Сухуме, не дремлет и Н.Н. Евреинов: издаёт в книгу «Театрализация жизни. Поэт, театрализующий жизнь» (Москва, 1922). Этим поэтом оказывается Василий Васильевич, автор вышедшей пять лет назад «Книги о Евреинове». В своём блестящем, умном труде Николай Николаевич впервые указал на „идентичность Каменского в жизни и Каменского в его произведениях”. ‹...›

„Ну так что же? Это так естественно! так оно и должно быть! так оно и бывает обыкновенно!” К сожалению, история нас учит другому. Она показывает на целом ряде биографических данных, что произведения писателя — одно, а жизнь его, по большей части, — совсем другое.

Она говорит нам, что можно проповедовать честность в отличнейшем трактате о нравственности — и без зазрения совести брать взятки, как это делал знаменитый Бекон Веруламский. Можно прославлять добро в отношении всего сущего — и забавы ради обрывать крылышки у мух, как это склонен был “практиковать” гуманнейший из гуманистов — Спиноза. Можно проповедовать мораль, на сотнях страниц апологизировать сострадание — и столкнуть с лестницы не угодившую чем-то служанку: случай из множества подобных, отнюдь не красящих Шопенгауэра!

А что сказать о Вольтере, либерализм которого и неприязнь к дворянству — на бумаге — совмещались с мечтой о титуле хотя бы баронета — в жизни? Что сказать о Фридрихе Ницше, который ни разу в жизни не нарушил кодекс морали, столь пламенно им отрицаемый? Как понять Карамзина, проливающего слёзы над Бедной Лизой, и — в это же самое время, между двумя главами повести! — приказывающему старосте высечь кликушу за нарушение чина богослужения в церкви?

Василий Каменский — одно из немногих исключений на страницах истории, сохранившей нам имена Диогена, Франциска Ассизского, Жана Гаспара Дебюрэ и Льва Толстого, как примеры идентичности творца и человека. Правда, сам Василий Каменский различает в себе две ипостаси, два лица, два “Я”, утверждая, что он, как поэт — тропическое растение, а как человек — земля. ‹...›

У Каменского (учёного агронома) в Пермской губернии чудесное имение «Каменка», но там нет даже намёка на письменный стол.

Его «Землянка» написана на верхушке сосны! «Девушки босиком» — на асфальтовой крыше! «Стенька Разин» создан в дремучем лесу и писался на берёзовой коре, стружках, осиновых листьях, носовых платках, лоскуточках материи, на полях газет — словом, на первом попавшемся под руку материале: так трудно было поэту, платившему дань авиации если не жизнью, то несносным дрожанием рук, переписать «Стеньку Разина»! ‹...›

Вот уже несколько лет, как любимой темой его лекций служит „уменье жить” в том или другом городе, в том или другом местечке нашей обширной планеты. «Как надо жить в Боржоме», «Как надо жить в Сухуме», «Как надо жить в Баку» — вот названия его всегда многолюдных последних лекций, на которых мне довелось присутствовать! И в каждой из них поэт проповедует жизнь, чуждую нездоровых условностей, стеснений, скуки филистерства, — жизнь, полную радостного сознания своего подсолнечного бытия, полную творчества, перекрашивающего в яркие цвета не только дома, но и целые улицы! Жизнь, полную великого размаха во имя новой красоты!.. Ведь „счастье жизни”, по словам Каменского, это

Разинуть рот с утра.

Днём сто раз

Перевернуться

Через голову.

Вечером скакать

В костёр.

А ночью

Ловить

За хвост кометы.

* * *

В стихотворении Каменского «Сухум» (1923), посвящённом, как всегда, Николаю Николаевичу, читаем:

Я и Евреинов

Без раздумий

Живём в Генуэзском переулке

В Сухуме.

Оба — друзья наобум —

Любим Сухум

Эльбрусно,

Принимаем ванны,

Работаем, кушаем вкусно

У нашей Марины Ивановны. Кто же эта Марина Ивановна, часто упоминаемая в стихах и письмах тех лет? ‹...›

Выяснилось, что первой переехала в Сухум и поселилась в “Генуэзском переулке” (1917 или 1918) родная сестра её матери Юлия Ивановна Гравель (по мужу Давыдова). Она была воспитанницей Н.Н. Евреинова, занималась в его петербургской студии актёрского мастерства, но вскоре тяжело заболела. Врачи советовали ехать на юг. Николай Николаевич купил для Юлии Ивановны в Сухуме небольшой дом-дачу в тихом переулке у моря, которому тут же и присвоил романтическое имя — Генуэзский.

В 1919 году к Юлии из литовского городка Паневежиса приехала её младшая 19-летняя сестра Марина. В Сухуме она познакомилась с выходцем из Польши Владимиром (Волей) Киссеном. Их сблизили польский язык и любовь к искусству. Киссен тогда работал музыкантом в местном цирке.

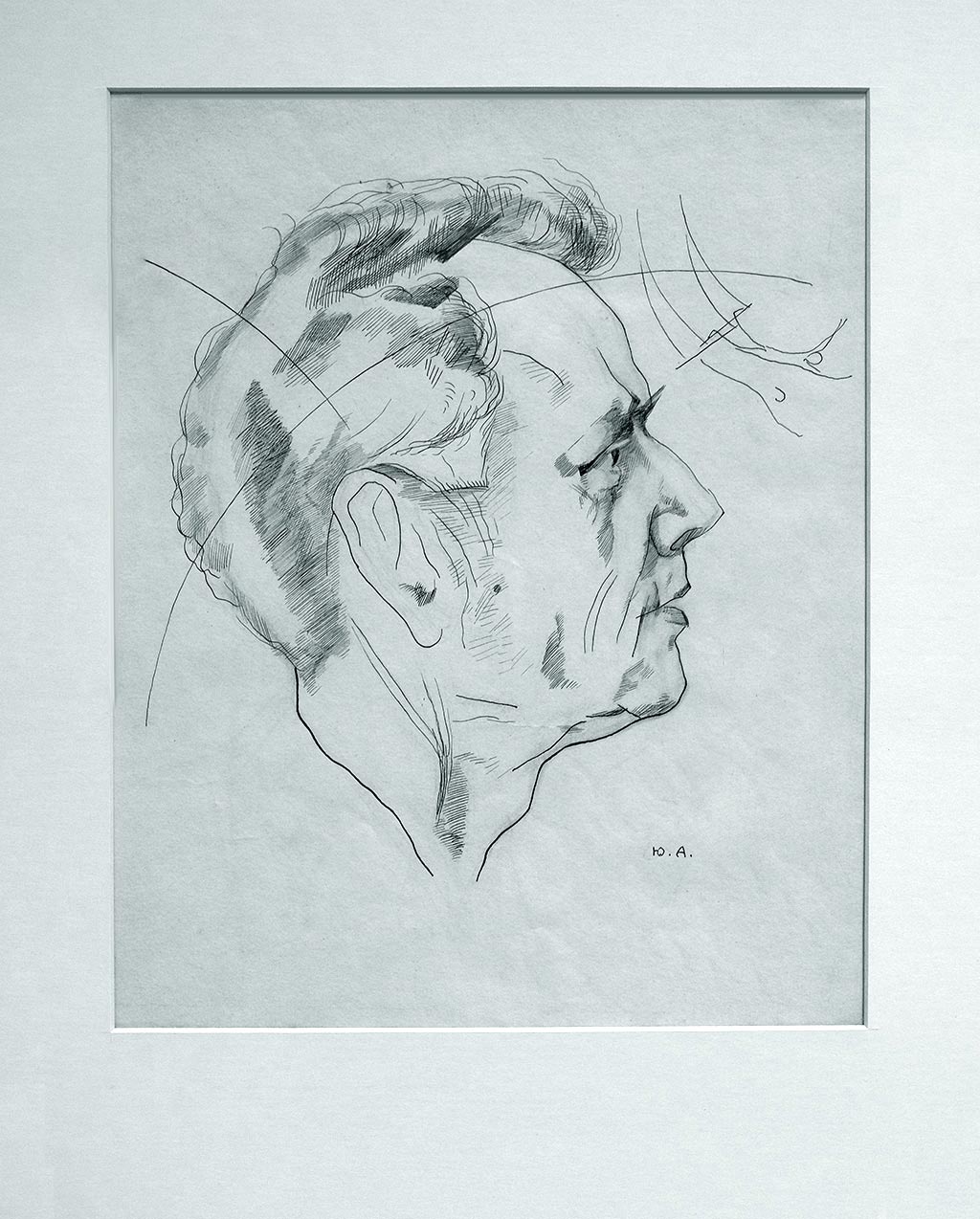

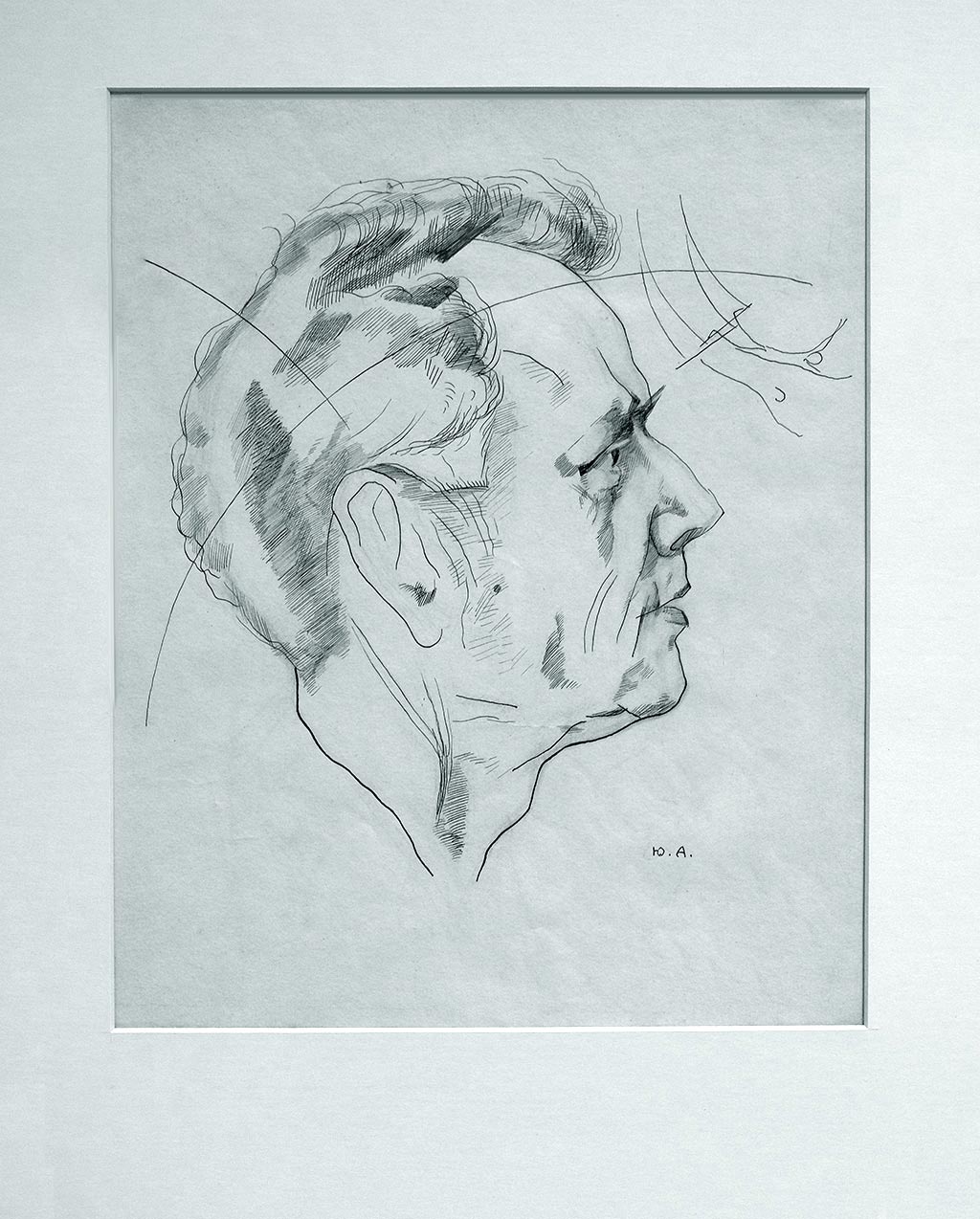

Юлия Ивановна умерла от туберкулёза в 1921 году. Николай Николаевич очень любил её и тяжело пережил случившееся. Долгое время, вплоть до середины 50-х годов, в “генуэзском” доме хранился прекрасный графический портрет Юлии Гравель, выполненный Давидом Бурлюком, а также рисунки и картины Василия Каменского. Всё это исчезло после продажи дома. ‹...›

5 февраля 1923 года Евреинов писал Каменскому:

Я уже 2 недели как из Парижа. Почему ты не поехал с нами?.. Определённо и безоговорочно в начале апреля едем в Сухум. Итак — снова вместе!!! Уррррра!.. Я по тебе как собака соскучился... Моя комната в Сухуме будет, где столовая, так как у Марины жильцы (она пишет), и вообще, может быть, в другом месте устроимся. Это всё равно! Лишь бы поближе друг к другу и к морю!..

В апреле они остановились „на даче светлой Ю”. Марина Ивановна сумела пристроить всю компанию: Николая Николаевича с женой Анной, актрису Веру Бутурлину-Ландау и Василия Каменского. ‹...›

И вот несколько лет назад я оказался на родине поэта, в Перми. Совершенно неожиданно мне посчастливилось обнаружить в областном архиве ценные документы. После смерти известного исследователя жизни творчества В.В. Каменского литературоведа Савватия Гинца они составили его личный фонд. В нём, в частности, сохранились письма Анны Кашиной-Евреиновой, фотографии и воспоминания, связанные с пребыванием в 1923 году на Кавказе Василия Каменского и Николая Евреинова. 15 ноября 1969 года А. Кашина-Евреинова в письме С. Гинцу из Парижа сообщает:

Мой покойный муж Н.Н. Евреинов и я были очень дружны с Васей, и после моего выхода замуж за Евреинова (в 1921 году) Вася всегда останавливался в моей квартире (девичьей) на Невском. Мы вместе жили в Сухуме в 1923-м и т.д.

В другом письме (Париж, 30 ноября 1969) читаем:

Я Васю знала хорошо, была с ним на ты. Жили мы вместе в Сухуме ‹...›, ездили в Тифлис ‹...› Он написал «Книгу о Евреинове», где выражена вся его любовь к мужу. Меня, я думаю, он тоже любил. ‹...› Жили мы недели две в Тифлисе.

Подробно обо всем этом она написала в своих воспоминаниях, которые и сохранились в Пермском архиве. Савватий Михайлович Гинц опубликовать их так и не успел...

Лакоба С.З. „Крылились дни в Сухум-кале...” Историко-культурные очерки.

Сухум: Абгосиздат. 2011. С. 59–115.

Ниже Лакоба С.З. приводит воспоминания А. Кашиной-Евреиновой, благоразумно истребив эпиграф: самому Верленом заняться недосуг, а наличные переводы перлами не назовёшь. Вымарал он Верлена ещё в 1988-м, пойдя навстречу пожеланиям издательства «Алашари» (ласковый телёнок двух маток сосёт). Или голос был, как Орлеанской девственнице.

В любом случае, книга Ёжикова И.Г. (1938–2017) вышла двадцатью одним годом позже. То есть девственному алашариату подлежит безусловно. Удивительное дело: в списке литературы очерки С.З. Лакобы не значатся. Но статья последнего из «Литературной Грузии» (1983, №2) о бесчинствах Василь Васильича на Кавказе пересказана так, что Арина Родионовна пальчики оближет, а Лесков повесится.

Тёрки самолюбий, вот именно. Гость из Абхазии с неподражаемым нахальством заявляет о праве первой ночи: пермяки Кашину-Евреинову прогагарили, дескать. То есть Иван Ёжиков прогагарил, единородный преемник Савватия Гинцбурга (он же Михайлович, Н. Кириллов, С. Цанг, Е. Оленин, С. Гинц) на ниве западно-уральского литературоведения.

Нива сия не весьма унавожена оратаями: пара-тройка, по большей части земляки. А Лакоба не то что примазался, а сбоку припёка: отмороженный (Лакоба С. Бодхисаттва-Хлебников и Восток // Сборник работ молодых учёных и специалистов Абхазии. Сухуми, 1980) хлебниковед, из самых завиральных. Чего стòит один этот дефис. Знали бы вы, какие надежды возлагал проф. Григорьев В.П. на абхазский молодняк! Имеется неложное тому свидетельство на твёрдом носителе, обращайтесь.

Кстати говоря, до сих пор не устаканилось поименование. Каменсковеды? Самый затёрханный журналюга открестится: где же тут звучаль веснянки? Каменскцы? Так и шибает Генриком Сенкевичем. Каменознатцы? Что-то слышится родное в грустных песнях каменнозадого русского ямщика.

Была не была: каменобойцы.

— Э-ге-ге-гей, песнебойцы!

Сюда, будетлянская рать!

Строиться!

Бог из Троицы

жирных идёт карать!

Троица на Урале,

недалеко от Перми.

А бог — что б попы ни врали —

Я,

который

гремит!

Это Василь Васильич строжит младших соратников, а не младших научных сотрудников. Соратники — песнебойцы, изыскатели-соискатели — каменобойцы, словесные гравийно-щебёночники. Всем сёстрам по серьгам! Барманзай!

И этих гравийно-щебёночников на сталинском переломе XX века — полтора человека с кепкой. А то и без: эвона причесон раздухарило, чалма чалмой.

Или папаха.

А если подумать. И думать нечего: ПАППаха.

А глаза-то, глаза! И зачем они в кучку? А затем, что призадумался добрый молодец! Призадумаешься тут: очки разбили, а исправных не укупишь! Вчерахари, вот кто! Знаем, дескать, твово Васятку, плавали. Удумал поместье опылять от комаров персидским порошком: ан белуга-то в Каме и повывелась! И где нонеча этот лётчик на рублики вдовы-миллионщицы? Не видим! Ту-ту в Сочи: шашлыки горят!

С перелома ХХ века С.М. Гинцбург (1903–1974) и впрягся бить камень. Бе-ре-ги-и-сь, прошлецы!

В. Каменский. Избранное. Сост. и предисловие С. Гинц. Пермь: Пермское книжное издательство. 1945. 88 с.

В. Каменский. Поэмы об Урале и Каме. Сост. С. Гинц. Пермь: Пермское книжное издательство. 1947. 232 с.

В. Каменский. Лето на Каменке. Избранная проза. Вступ. ст. С. Гинца. Пермь: Пермское книжное издательство. 1961. 216 с.

В. Каменский. Стихи. Сост. С. Гинц. Пермь: Пермское книжное издательство. 1967. 252 с.

В. Каменский. Путь энтузиаста. Послесловие С. Гинца. Пермь: Пермское книжное издательство. 1968. 240 с.

Закономерный итог: Савватий Гинц. Василий Каменский. Пермь: Пермское книжное издательство. 1974. 248 с.

Но я-то по какому праву зарядил бахвалиться чужими заслугами? А по такому: два года спустя уход беззаветного Савватия Гинца ввинчиваю на грудь поплавок и кидаюсь в омут производственной деятельности. Пантеон трудовой славы Прикамья ждёт не дождётся!

Строго по Марксу, Энгельсу и Ленину: с ранья до упаду — прибавочная стоимость, на закате дня и ночью — воспроизводство рабочей силы. И не только своя писанина: эвона души прекрасных порывов застеклено. Позавчера ещё пару томиков подогнали с дарственной: „Владимиру Молотилову в залог дружбы между Пермью и Загребом. 3.05.2021”. Загреб — пригород Жиганска, если кто не знает. Чудовищная рыбалка и шаман с корочками Сорбонны!

Ну так вот, мараю (обмараться ещё не значит обгадиться) в стол, почитываю дозволенное власти предержащими. В надежде потетёшкать (а там и разъять) чужого сына ошибок трудных, с неукоснительным постоянством ошиваюсь в книжной лавке — благо по пути, у самой проходной.

Книги Пермского издательства кучкуются особо, на самом выгодном виду. И ядовито-зелёный Савватий Гинц до того мне глаза намял, что вникнуть под обложку соизволил только на заслуженном отдыхе. Без мелочи полвека спустя первый погляд!

Но всё это будет потом, а в 2009-м узнаю стороной о прорывном, обнажённо-подоплёковом Иване Ёжикове. Раздобыл позывные, звоню. Упругий голос, не то что моя каша во рту. Хотелощь бы, говорю, ожнакомитщя шь новейщими открытиями прикамщкого каменобойщтва. Жа мной не заржавеет.

— А вы чьих будете?

— Шайт о Хлебникове. Ему Ващиль Ващильич выпишал путёвку в жизнь, да?

— Ещё бы. А вы где работаете?

— На «Щтеклодуве».

— Сылвенский стекольный?

— Нет, в Перми.

— В Перми такого завода нет.

— Ещть.

— И кем?

— Налатщиком непрерывного литья.

— Но почему тогда Хлебников?

И всё в таком роде. Закономерный итог: электронного макета книги в ближнем доступе сроду не бывало, нет и не предвидится. Где приобрести твёрдый носитель? Гайны, Кудымкар, Орда, Барда, Куеда, Ныроб. В Чёрмозе и Очёре уже расхватали. Вторичный рынок? У пермских букинистов на меня очередь, флаг в руки. И давно вы налаживаете литьё?

Дней десять назад натыкаюсь в поминальнике на позывные Ивана Григорьевича. Ничего случайного не бывает, дай-ка справлюсь о здоровье. А там и на переиздание перескочу. Надоумите, мол, где и когда: трубы горят.

Справляюсь: Ёжиков И.Г. четыре года как собеседует с Гинцбургом С.М.

У нас любить умеют только мёртвых: мой случай. Неведомый доброхот (мысленно жму руку) оцифровал «Неизвестного Каменского», и я сел на подножку. Но ведь еду не один, да?

3. Colloque à intention des personnes compétentes

Уж не знаю, о каком приборе докладывал Василь Васильич сухумцам в 1922-м, но с него станется. Я сказал — вы забыли. Лады?

Забыли, припоминаем куда более тёмное место у Лакобы. Сорок лет блуждания во мраке бабушкиных сказок!

Она была воспитанницей Н.Н. Евреинова, занималась в его петербургской студии актёрского мастерства, но вскоре тяжело заболела. Врачи советовали ехать на юг. Николай Николаевич купил (выделено мной. — В.М.) для Юлии Ивановны в Сухуме небольшой дом-дачу в тихом переулке у моря, которому тут же и присвоил романтическое имя — Генуэзский.

Лакоба С.З. „Крылились дни в Сухум-кале...” Историко-культурные очерки.

Сухум: Абгосиздат. 2011. С. 97.

Вона как: люто ненавидимая В.В. Маяковским переводная «Травиата» (терпеть не мог эрзац, на «Лоэнгрине» стошнило за шиворот Шершеневича). Только вот Альфреда поёт не Козловский, а Евреинов. Взял с горя ми бемоль — и айда нахлебничать в благоприобретённом домике у моря.

Судя по дальнейшей переписке с Пермью, супруга о таком приход-расходе ни сном, ни духом. А мы тем паче, да Лакоба удружил. Удружил так удружил!

Дело в том, что у меня есть подруга. Зовут Анфиса Абрамовна Ганнибал, но не в имени дело. Так вот, эта поразительного ума и несусветного обаяния женщина уверяет, что паралич ног и мочевого пузыря (вернитесь к письму Н.Н. Евреинова Каменскому летом 1922 г.) у Хлебникова вызван отнюдь не малярийным плазмодием, а бледной спирохетой.

Это во-первых. Во-вторых, покойник баловался однополой любовью.

И я, представьте, безропотно выслушиваю ... заместитель П.В. Митурича в будке цепного пса!

Называется раздвоение личности. Правая половина предоставляет слово, левая не предоставляет. Или наоборот. Да, наоборот. Моя правая половина не предоставляет слово Анфисе Абрамовне, потому что загодя несравненно права. Зачем ставить женщину в неловкое положение дуры.

Допустим, слово предоставлено. Анфиса Абрамовна подхватывает его на лету, как голубка Пикассо ветвь оливы, и несёт, несёт, несёт. Чушь.

Или даже не чушь, какая разница. Всё равно права не она, а моя правая половина.

Ба — да я раздвоился — тюшки-светы — на себя и на Дуганова! Был хотя бы раз не прав мой вечный спутник? Cроду никогда. И вот я хожу весь такой сиамский с Дугановым близнец. Он справа, я слева. Крутейший левак.

Известно, кто такие леваки: самые нетерпимые люди, затыкатели ртов. Я левак, а ты чудак. И умолкни, а то уморщу.

Но какой же я левак, если предоставляю слово Анфисе Абрамовне. Таки женщина! Пальчики оближешь: Чапай в юбке!

Отставить. Если Чапай, то я при ней Фурманов. Но какой же я Фурманов, когда сыздетства Фома Фомич. Я самобытный мыслитель, господа присяжные заседатели. Я ото всех отдельно: живописец как таковой!

В. Молотилов. Пуля. Глава IV. Пружас.

В указанном произведении домыслы А.А. Ганнибал о застарелом сифилисе у любоча леунностей греха (самоназвание) наголову разбиты и втоптаны в грязь, их мать и кормилицу. Нанесён сокрушительный удар и по ехидным намёкам Анфиски относительно всеядности любавца (самоназвание), но уже в другом произведении.

Только не обороняться. Лучший вид защиты — нападение. Упреждающий удар. Никаких окопов, блиндажей в три наката и долговременных огневых точек. Наскок — отскок, наскок — отскок. Скифская наука побеждать: притворное бегство — залог победы.

Заманиваем неприятеля на выжженную землю с отравленными колодцами, даём время отупеть и отчаяться, а потом вбиваем в землю.

Если нет — а именно таковы сейчас мои обстоятельства — надёжного союзника, способного напакостить общему врагу, придётся провернуть эту грязную работёнку самолично. Закидать колодцы стервом, испепелить стога, скирды и омёты. Закрома и сусеки остаются в неприкосновенности, даже прирастают. Называется пищевые добавки. Толчёное стекло, бледная поганка, помёт аспида, слюна василиска и тому подобное.

В местах собственного расположения, то-то и оно. Притворное бегство впереди. Да и придётся ли драпать: врага покамест не видать. Ещё не напал. Воображаемый противник. Плод больного воображения, в общем.

Больного или нет, однако сказано: готовь телегу зимой. Телегу во втором значении, то есть письменное прошение | челобитную | жалобу | донос. Больные на всю голову сплошь да рядом хитроумнее мозговых здоровяков. Вон какой предусмотрительный был Полифем, и что. Одиссей обвёл вокруг пальца, как сосунка.

В. Молотилов. Целитель. Глава XI. Чижик-пыжик.

Слово не воробей, но таки вылетело. Даже два слова: больное воображение.

А у кого не больное. Разве Гомер не натянул циклопу глаз на лоб? А гуигнгнмы Свифта? А говорящий мерин Льва Толстого? ворона, лисица и др. человекоподобия Крылова? чеховская Каштанка? лягушка-путешественница Гаршина? синий лягушонок (самоназвание) Юрия Нагибина? Да у русских писателей здоровым воображением пышет один только Фёдор Михайлович Достоевский, если хотите знать! И Молотилову не пришлось высасывать эту новость из пальца, посисястей нашлись.

Нет, не г-жа Ганнибал.

23 марта 1968 года исполнилось 20 л

ѣт со дня смерти Н.А. Бердяева, нашего прославленнаго философа. Как мн

ѣ было пріятно получить приглашеніе из Сорбонны на поминальное собраніе его памяти, организованное этим всемірно изв

ѣстным Университетом. И еще пріятн

ѣе было увид

ѣть амфитеатр Тюрго битком. Р

ѣчи проф. де Гандийак, Клеман, Дельпеш были очень содержательными и полными челов

ѣческаго тепла к памяти покойнаго философа...

Возвращаясь из Сорбонны, вспомнила и свою дружбу (если мн

ѣ будет позволено претендовать на нее) с Николаем Александровичем. Дома отыскала пачечку его писем ко мн

ѣ, и далекое прошлое встало в памяти как вчера ушедшее...

Вернулась я с мужем H.Н. Евреиновым в Париж из Америки в 1927 году, наняли мы наконец квартиру, обставились и р

ѣшили зажить ос

ѣдлой культурной жизнью. Два года, отд

ѣлявшіе нас от Россіи, были сугубо кочевыми и порядком истрепали наши нервы. Я, как бывшая завзятая курсистка, тотчас же восхот

ѣла б

ѣгать по всевозможным русским лекціям, коими тогда был очень богат русскій Париж. Моя пріятельница и сотрудница по литературным начинаніям Елена Извольская немедля повела меня на лекцію Бердяева, читавшаго в ИМКА, пом

ѣщавшемся тогда гд

ѣ-то на бульвар

ѣ Инвалидов, цикл лекцій под общим заглавіем «От марксизма к индивидуализму». Мн

ѣ, прожившей восемь л

ѣт под марксистским режимом, было особенно интересно прослушать бывшаго посл

ѣдователя, а нын

ѣ уб

ѣжденнаго “отступника” этой философіи, каким был в то время Николай Александрович.

Муж мой н

ѣсколько пренебрежительно отнесся к моему увлеченію Бердяевскими лекціями, зачислив их в мои “курсисточныя привычки” (бывшій правов

ѣд, он как-то по привычк

ѣ слегка снобировал студентов и курсисток). При этом условіи, и зная несдержанный характер мужа, я не р

ѣшилась пригласить Бердяева к себ

ѣ в дом, и наше знакомство прекратилось с прекращеніем его лекцій. Было и еще одно обстоятельство, остановившее мое желаніе ближе познакомиться с ним: у Бердяева был физическій недостаток: он вдруг в самом неожиданном м

ѣст

ѣ разговора так страшно высовывал язык, что мн

ѣ стоило каждый раз усилія не вскрикнуть от непріятнаго ощущенія.

Из его личной жизни я узнала только одно в этот період: он тяжело нуждался, и наша другая общая знакомая, Лидія Крестовская, буквально выискивала для него у состоятельных русских одежду и обувь. Пары дв

ѣ-три сапог мужа (очень капризнаго в отношеніи обуви) попали в руки Крестовской для передачи Бердяеву. Но об этом, конечно, знали только она да я.

Вскор

ѣ и Елена Извольская перестала работать для него, будучи зам

ѣнена — насколько помню — Мариной Цв

ѣтаевой, тоже занимавшейся тогда переводами. На н

ѣсколько л

ѣт я совс

ѣм потеряла Бердяева из виду.

И вот в 1932 году мн

ѣ была заказана для перевода религіозно-философская книга. Заказчик просил перевести ее как можно „бол

ѣе современным русским языком”. Надо было установить новые термины для сложных метафизических понятій. Подумав, я р

ѣшила обратиться за помощью к Бердяеву. К этому моменту, как мн

ѣ сообщила та же Извольская, он „разбогат

ѣл”, жил в особнячк

ѣ в Кламар

ѣ вполн

ѣ безб

ѣдно и благоустроено. Я написала Николаю Александровичу, прося о свиданіи ‹...›.

Я не собираюсь судить о философіи Бердяева, — мн

ѣ это, вульгарно выражаясь, “не по зубам”. Но всец

ѣло присоединяюсь к мн

ѣнію одного моего пріятеля-философа, сказавшаго как-то о Бердяев

ѣ: „Это продолжатель Канта, помноженный на мистику Якова Бёме, но уже прошедшій искус марксизма”.

Сам же про себя Николай Александрович — правильно, на мой взгляд — выразился так: „Мое философское мышленіе не наукообразное, не раціонально-логическое, а интуитивно-жизненное, в основаніи его лежит духовный опыт, оно движется страстью к свобод

ѣ. ‹...› Ложныя установки сознанія есть источник рабства челов

ѣка” («Опыт эсхатологической метафизики», стр. 9 и 10).

Позволю себ

ѣ еще выписать цитату из Бердяева о марксизм

ѣ, гд

ѣ он необычайно хорошо формулировал сегодняшнее состояніе этого вопроса: „Можно удивляться роли, которую сейчас играет марксизм. Марксистская доктрина создана сто л

ѣт тому назад. Она не соотв

ѣтствует современной соціальной д

ѣйствительности и современной философской и научной мысли, во многих частях своих она совершенно устар

ѣла.

И вм

ѣст

ѣ с т

ѣм доктрина эта продолжает быть динамичной, и динамичность эта увеличивается. Особенно устар

ѣл марксизм в оц

ѣнк

ѣ роли національности. Дв

ѣ міровыя войны показали, что марксовскаго и интернаціональнаго пролетаріата не существует. Рабочіе вс

ѣх стран убивали друг друга. Марксисты-коммунисты представляют собой необыкновенное, почти таинственное явленіе... В

ѣрующіе адепты этой доктрины так же точно не принимают спора, как в

ѣрующіе представители религіозных ортодоксій. Всякую критику они принимают как заговор и наступленіе злых сил капиталистической реакціи”

Анна Кашина-Евреинова. Мои встрѣчи и переписка с Н.А. Бердяевым.

Возрожденiе (La Renaissance). Ежемѣесячный литературно-политическiй журнал. №199. Iюль 1968 года. С. 98–102.

Дабы не спотыкаться на пути к вершине самообладания, вникнем в послужной список актрисы, писательницы и переводчицы Анны Александровны Кашиной-Евреиновой (18.05.1898, Ярославль – 5.08.1981, Париж).

С 30.01.1925 в эмиграции.

В 1926 г. последовала за мужем в гастрольную поездку по Соединенным Штатам Америки, где выступала с лекциями о Достоевском.

Автор романов «Красная юность Инны» (1927) и «Хочу зачать» (1930). Печаталась в журнале «Миръ и искусство» (Le Monde et l’Art. Revue bimensuelle russe. Paris, 1930–1931).

После смерти мужа написала книгу «Н.Н. Евреинов в мировом театре XX века». Похоронена рядом с ним на православном кладбище в Сент-Женевьев-де-Буа.

Предлагаю не терять времени на повторение пройденного (обложка зацепила? нет? ещё не вечер); вообразим-ка себя слушителями одного из многочисленных (см. выше) выступлений супруги Н.Н. Евреинова в Нью-Йорке и Филадельфии (1926–1927). Разогревать нас будет Д.Д. Бурлюк, отец (но мы-то знаем правду) русского футуризма. Разогрел-таки: аж трубы горят! Не фаллопиевы? Уверен(а)?

Проф. И.И. Лапшин, говоря о влиянии полового влечения на творчество, о неразрывной связи этих двух сильнейших, но разнополюсных устремлений, отсылает к Шопенгауэру:

В дни и часы, когда влечение к сладострастию проявляется с наибольшей силой... пылающее вожделение... именно тогда высшие духовные силы — лучшее сознание (здесь и ниже выделено автором. — В.М.) — готовы к величайшей активности (Moebius. Schopenhauer: 56).

То есть движение таково: из нашего сладострастного возбуждения, при нажиме воли и при интеллекте, влекомом высшими целями, рождается напряжённое творчество. Вновь обратимся к Шопенгауэру:

в подобные часы переживаешь более, чем за годы и годы тупости душевной.

Но всегда ли возможно преобразовать

низшее желание в

высшие стремления? Не бывает ли — даже при максимальном волевом усилии подняться ввысь — остаточного желания удовлетворить естественные требования тела? Нельзя безнаказанно переводить напряжённое желание из одной плоскости в другую нацело и постоянно. Психика может не выдержать.

Так и с низшими желаниями: бесконечно переводя их в высшие (творчество), накоплением половой неудовлетворенности можно загнать себя в психоз. Но, поскольку творчество — пламенное, истощающее нервные силы — поглощало бòльшую часть низших желаний Достоевского, любопытно справиться, каковыми оказываются у него остаточные, уже исчерпанные творчеством, половые удовлетворения.

У меня убогий биографический материал (да и кто добьётся достаточных сведений в столь секретной области?), но все излагаемые ниже данные дают представление о раздиравшем Достоевского сладострастии. Беседуя с К.И. Чуковским, разобывшем новые материалы о Некрасове и Достоевском (см. «Каменное сердце»), я выслушала его мнение по занимавшему нас вопросу: „Для меня совершенно ясно, что и Некрасов, и Достоевский недели не могли прожить без женщины”. ‹...›

Любовь у Достоевского всегда паутина, где один из героев паук, а другой — увязшая муха. И чем липче паутина, тем сильнее раздражение Достоевского. При всей смелости пера его — ни одного нормального полового акта. Я не припомню вещи, которая бы строилась на здоровых отношениях мужчины и женщины. Его разнополые герои, говоря обывательски, никогда не “живут” друг с другом. Роман, даже самый напряжённый, строится только на раздражении от мучительства. Если же нормальный сексуальный момент и прорывается ненароком, ясно чувствуешь, что это мало занимает автора.

На чём же строит он любовное влечение? На столкновении властных натур и унижении слабейшей. Как зло смеется Лиза над Ставрогиным, когда его власть теряет свою загадочность! Как быстро Свидригайлов сводит счёты с жизнью, осознав полное безразличие к нему Дунечки! Пока он верил в успех, пока боролся, пока мираж власти не рассеялся — он получал раздражение: он жил. Но вот добыча ускользнула — и он убивает себя.

Что же это такое? Как в такие влечения “без прикосновения” укладывается эротический момент? Ведь герои Достоевского — существа из плоти и крови, с резко выраженным половым влечением! У определённого круга людей, которым сознание своей власти даёт острое психическое раздражение, выражающееся в половом удовлетворении, сама мысль совершить насилие над объектом своего влечения даёт половому напряжению разрядку, становится эквивалентом coitus’a. Такие случаи Крафт-Эбинг называет умственным садизмом, а именно: имея возможность причинить объекту своего влечения боль, такой психопат, даже только помышляя об этом, получает половое удовлетворение — у него „истекает сердце”, как выразился Митя Карамазов. Зная о таком подходе, не покажется ли нам, что Достоевский в описаниях действительных фактов подобного рода, равно и собственных фантазий, испытывает острый половой подъём, сильнейшим образом повышающий творческое напряжение? Памятуя о наблюдении Шопенгауэра, что творчество при сладострастном возбуждении наиболее напряжено и совершенно, не объяснимо ли разительное впечатление от романов Достоевского тем, что оба эти элемента, творческий и эротический, сочетаются в нём с исключительной наглядностью? ‹...›

Все мучительства и жестокости, рассеянные по романам Достоевского, нужны ему самому, определённо доставляя половое удовлетворение. При своей — очевидно, обострённой — половой возбудимости, он через творчество, настойчиво выявляя момент высокого раздражения от описывания чужих мучений, освобождался от осаждающих его половых желаний. Напряжённость творчества Достоевского, приводящая в недоумение как простых читателей, так и умудрённых исследователей, объясняется тем, что именно у него эротический и творческий посылы идут рука об руку, в результате чего и рождаются непревзойдённые по разгулу страстей произведения. Моменты мучительства, свойственные человеку и столь жирно подчёркнутые Достоевским, в сочетании с проповедуемой им высокой моралью приводят к поразительному итогу: изображение мучительства поддерживает биение полового чувства писателя, толкая его на поиски высоких идей.

Увлекаемый своим половым влечением, разряжающимся через возможность истязать своих героев, он описывает нередко проявление чистейшего клинического садизма. Сопоставив несколько таких мест из романов Достоевского с клиническими случаями садизма у Крафт-Эбинга, нетрудно убедиться, насколько утонченнее, острее понимал и описывал Достоевский мучительство и удовольствие от него. ‹...›

Все эти случаи извращённого сексуального влечения, во множестве разбросанные по произведениям Достоевского — начиная с самых, казалось бы, невинных, вроде мучительства маленькой княжны Кати («Неточка Незванова»), кончая описанием клинического извращения mania exhibitionis, — изобличают такое пристальное любование жестокостью, которое

не может не возбудить подозрения в саморазжигании с целью насладиться.

Как я уже говорила, жестокость всегда является одним из наиболее сильных возбудителей полового чувства. Садизм, возникающий наложением жестокости на сладострастие, не представляет собой ничего неожиданного, выходящего из ряда вон. Это

почти нормальное (если не вырастает до чудовищных размеров) развитие усиленного полового чувства ‹...› (женщина-садистка рассматривается как исключение, но, приняв во внимание бисексуальность каждого из нас, это исключение может стать почти правилом). ‹...› Идя дальше — причинение боли или подобное выказывание власти, сопровождающее coitus, само по себе способно давать настолько сильный половой эффект, что coitus отпадает совершенно или становится второстепенным. Первичная необходимость причинить боль для полового эффекта превращается в самодовлеющий возбудитель такового. ‹...›

Достоевский выдумывал муки и мучительства только потому, что они действительно волновали его. Взвинчивая своё сладострастие экзекуциями своих героев, он, тем самым, повышал и своё творческое напряжение.