тановление эпоса, больших стихотворных форм протекало по-разному. В этом процессе мы не всегда наблюдаем преемственность, развитие и накопление однородных качеств, движение в едином, магистральном направлении. Истории литературы во все периоды знакомы и “заходы” в сторону, ответвления, поиски на каких-то параллельных путях. Не всегда достижения одного поэта подхватываются и развиваются в творчестве других авторов. Порою эти открытия сохраняют значение лишь в пределах индивидуальной поэтической системы. На карте поэзии можно встретить и, так сказать, труднодоступные, замкнутые горами долины со своей особой художественной флорой и фауной. Таким замкнутым “в себе” поэтическим явлением, чрезвычайно самобытным, но вместе с тем не получившим сколько-нибудь широкого подкрепления и продолжения в литературном развитии, представляется нам творчество В. Хлебникова.

тановление эпоса, больших стихотворных форм протекало по-разному. В этом процессе мы не всегда наблюдаем преемственность, развитие и накопление однородных качеств, движение в едином, магистральном направлении. Истории литературы во все периоды знакомы и “заходы” в сторону, ответвления, поиски на каких-то параллельных путях. Не всегда достижения одного поэта подхватываются и развиваются в творчестве других авторов. Порою эти открытия сохраняют значение лишь в пределах индивидуальной поэтической системы. На карте поэзии можно встретить и, так сказать, труднодоступные, замкнутые горами долины со своей особой художественной флорой и фауной. Таким замкнутым “в себе” поэтическим явлением, чрезвычайно самобытным, но вместе с тем не получившим сколько-нибудь широкого подкрепления и продолжения в литературном развитии, представляется нам творчество В. Хлебникова.В статье-отклике на смерть Хлебникова (1922) Маяковский назвал его Колумбом „новых поэтических материков, ныне заселённых и возделываемых нами”. Далее он заявил:

В такой трактовке (помимо традиционно-группового, идущего ещё от Д. Бурлюка, выдвижения Хлебникова в роли главы, наставника футуристов) сказалось и чисто человеческое, товарищеское отношение Маяковского к умершему поэту, чья жизнь носила „характер настоящего подвижничества, мученичества за поэтическую идею”, а творчество часто встречало насмешки, непонимание. Реальное же положение дел было иным, и более правильно его оценил Г. Винокур, утверждавший:

В Хлебникове обычно привлекает внимание его язык, словотворчество, и на эту сторону его поэзии больше всего упирали футуристы, связывая её с теорией и практикой заумного языка. Между тем в его творчестве существовала и другая заповедная область, не менее важная и даже более полно и непосредственно, чем словотворчество, выражавшая существо миропонимания Хлебникова. Это — его эпос, принадлежавший к тем „поэтическим материкам”, который менее всего был освоен и „заселён” другими авторами (характерно, что в той же статье Маяковский вообще отрицал у Хлебникова наличие жанра поэмы). Его эпическое дарование настолько резко выпадало из норм литературного развития того времени, что Ю. Тынянов, например, утверждал:

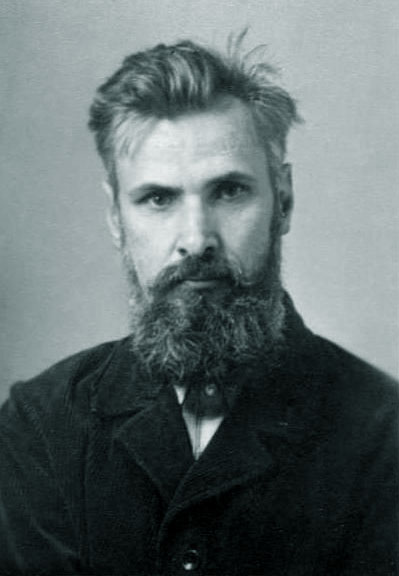

Хотя это замечание, высказанное в 1928 году, не совсем точно передавало характер современной поэзии, в известном смысле оно было справедливым: хлебниковский эпос во многом очень не похож на поэмы его современников и представляет своего рода аномалию, исключение из общих правил.4![]()

Обработка, использование мотивов и образов, восходящих к фольклору, первобытному искусству, мифологии, древне-эпическим сказаниям разных народов — обычное явление в творчестве Хлебникова. Его всегдашняя мечта — создать произведение, подобное «Гайавате», «Калевале», «Слову о полку Игореве».

Но похожее заключалось для Хлебникова не столько в прямом следовании каким-то внешним признакам эпического искусства древности (эти признаки постоянно им нарушались, что порождало в его поэзии причудливую смесь архаики и современности), сколько в отыскании некой универсальной основы для своих произведений и превращении их в единый “свод” мировых истин. Роль такой основы (представлявшей своеобразную “мифологию” Хлебникова) выполняли его теории, непосредственно связанные с различными отраслями знания и в то же время фантастические, произвольные, построенные на непрестанном изобретательстве. Оперируя данными математики, физики, истории, биологии, лингвистики т.д., Хлебников изобрёл для себя подобие научной системы, похожей одновременно на сказку, на миф о сотворении мира, о силах и законах, управляющих бытием. Мечта, воображение, художественный вымысел сочетались здесь с расчётами, выкладками, доказательствами, принимавшими вид строгих и точных формул, схем, логических выводов. В целом эту “систему” можно назвать научной фантастикой или поэтической утопией, обладавшей, однако, для самого автора безусловной, объективной значимостью.

Относясь к теориям Хлебникова как — в первую очередь — к явлению искусства, поэзии, мы обнаруживаем любопытную (и особенно важную для его эпики) черту: повсеместное утверждение единства мира, стремление сблизить, переплести разные сферы жизни, вывести какой-то общий корень, эквивалент, знаменатель и тем самым раскрыть Вселенную как целостный, согласованный, соразмеренный организм. Для хлебниковских вычислений характерны такие записи:

Подобного рода расчёты служат ему подспорьем и в развертывании собственно поэтических метафор-уравнений, проникнутых идеей мировой гармонии — центральной идеей всего творчества Хлебникова.

Объятья, которые он открывает всему миру, потому и объявляются умными, что они не только продиктованы порывом чувства, но и являются итогом размышлений, умозаключений поэта-фантаста, направленных на собирание всех “слагаемых” бытия в единое целое.

Вот на этой-то почве родства и логической взаимосвязи всех явлений, на основе слияния науки с искусством, математики с мифотворчеством и вырастает своеобразный эпос Хлебникова. Менее всего он похож на “чистую поэзию” и тяготеет к таким смешанным, “промежуточным” формам, как поэма, представляющая одновременно научно-философский трактат или социально-утопическую доктрину. Многие произведения Хлебникова строятся в виде последовательного изложения тех или иных теорий, законов, правил и сочетают стихотворную речь с цифровыми формулами, с элементами анализа и научного эксперимента. Ему близки жанры научно-дидактической и описательной поэзии XVIII века (например, ломоносовские «Письмо о пользе стекла» или «Вечернее размышление о божием величестве при случае великого северного сияния»), а из более ранних явлений, помимо фольклорных источников, здесь можно вспомнить стихотворный труд Лукреция «О природе вещей» или эпос Гезиода.

Мир как стихотворение8![]()

Гиперболизм, пристрастие к огромным масштабам, посредством которых Вселенная вводится в поле зрения художника, и на одной странице свободно располагаются моря и материки, сближали поэзию Хлебникова с Маяковским. Недаром именно автору «Мистерии-буфф» и «150 000 000» Хлебников признавался в одном письме 1921 года:

Эта встреча поэтов в космосе не была неожиданной. Ведь Хлебников, так же как Маяковский, заявлял с гордостью:

Но в отличие от Маяковского в этом пафосе возвышенного, гиперболического, монументального Хлебников опирался в первую очередь на идею научно-логического освоения космоса, который должен подчиниться человеческому разуму. Гиперболы Маяковского, выражавшие силу страсти, кипящей в душе поэта и в волнениях исторической жизни, в огне революционной борьбы, приобретали в устах Хлебникова иной смысл и тональность. Он смотрит на жизнь из некоторого удаления, позволяющего охватить мироздание как единое целое и в то же время сообщающего этому взгляду мыслителя и фантаста оттенок спокойно-рассудочной созерцательности. Эту разность в поэтическом мироощущении легко уловить, сопоставив сходные по внешности образы, — например, книги бытия, которые они пишут. И там и тут господствует идея монументального, но если Маяковский находится в самом центре борьбы, в гуще событий, то Хлебников более пребывает в веках, хотя и стремится запечатлеть знаки, письмена современности. Он обращается к Азии, которая его привлекает своей эпичностью, простотою форм, контрастами и мощью исторических проявлений:

В тот же период, используя сходный метафорический ряд, Маяковский писал, что его поэма «150 000 000» напечатана „ротационкой шагов в булыжном верже площадей”, „Пуля — ритм. Рифма — огонь из здания в здание”13![]()

Но дело не только в оттенках поэтической интонации, всегда резко-взволнованной, повышенно-заинтересованной у Маяковского, и как бы отрешённой, надмирной у Хлебникова, а в самом типе художника, который вырастает перед нами в творчестве обоих авторов. Ни тот, ни другой не желали быть только поэтами и претендовали на большее, стремились выйти за рамки искусства. Если у Маяковского этим “выходом” было очень реальное практическое участие в общественной жизни страны, то Хлебникова влекли наука, отвлечённое мышление, утопические проекты отдалённого будущего.

В поэме «Ночь в окопе» (1919), сопоставляя себя, поэта, с непосредственным участником, с героем революционной борьбы, Хлебников писал:

Эти строки передают и радостное приятие революции, воодушевление Хлебникова её идеалами (лети!), и его индивидуальную позицию в современности, обособленную от прямого и непосредственного участия, действия. Не такой означало для Хлебникова — не герой, не деятель, а мыслитель (подобное разделение было невозможным для Маяковского), обдумывающий законы жизни, истории и идущий своим особым одиноким путем. Потому-то его произведения о революции часто порождают двойственное, противоречивое чувство: они современны и вместе с тем, что называется, “не от мира сего”; автор смотрит на текущую жизнь как бы издалека, из тысячелетий прошлого и будущего.

Подобно Маяковскому, Хлебников писал “марши” и “приказы”, но чаще обращал их не людям, а солнцам.15![]()

Сам интерес поэта к ритму времени был вызван тем, что “пробил час” и время переменилось, наполнилось событиями всечеловеческого масштаба. Резкий поворот к истории, совершенный, как мы видели, Маяковским в поэме «Война и мир», по-своему сделал и Хлебников, связывавший своё усиленное занятие числами с приближением революции и с мировой войной:

То, что у Блока в предоктябрьский период носило характер тревожных и радостных предчувствий, а у молодого Маяковского облекалось в форму библейских пророчеств, — приобрело у Хлебникова видимость строго рационалистической схемы. Если другие поэты ждали и звали революцию, то Хлебников её “вычислял”. Например, Февральскую революцию 1917 года он выводил из революции 1905 года, и математическое уравнение выполняло в данном случае роль иносказания, в которое облекалась вполне реальная, историческая связь событий.

Революция в своих непосредственно живых (а не только лишь символических) чертах и проявлениях входит в эпос Хлебникова. Показательно, однако, что она раскрывается в первую очередь как необходимое, издавна предустановленное социально-историческое возмездие, поскольку именно эта сторона была особенно близка и понятна Хлебникову, с его стремлением повсюду отыскивать и восстанавливать периодическую последовательность, закономерность. В поэме «Ночь перед Советами» (1920) идея возмездия получает бытовую конкретизацию (в дряхлой старухе-служанке, которая нашёптывает своей барыне, что ту завтра повесят, воплощена ненависть поколений, накопленная столетиями крепостного рабства). В других вещах («Настоящее», «Ночной обыск», 1921) справедливый разум истории торжествует в самом разгуле народной стихии, мстящей господам. Наконец, в поэме «Ладомир» (1920), воспевающей научно построенное человечество, Хлебников утверждает, что будущая мировая гармония наступит и победит благодаря возмездию революции, которая призвана восстановить равновесие, цельность, прекрасное единство мира, утраченные в обществе социального неравенства.

И повсюду в ткань эпического повествования вплетены во множестве нити, тянущие из прошлого в настоящее, из настоящего в будущее (и обратно), повсюду действуют токи, переводящие рассказ в разновременные планы и создающие ощущение большого исторического простора, пространства, куда вмещаются события, приметы, имена, даты многих эпох. Поэтому, между прочим, хлебниковские произведения очень часто несюжетны в обычном смысле этого слова, т.е. не содержат чётко и последовательно развивающейся цепи событий; движение времени, смена событий осуществляются “внутри” строки или строфы, которая сама по себе сюжетна, динамична и представляет как бы клетку эпического организма.

“Уклонения” во времени от ведущей темы рассказа, на самом же деле составляющие его основной “ход”, — постоянны, и они-то придают повествованию Хлебникова ёмкость, вместительность, широкий кругозор. Вместе с тем именно эти качества — мгновенные переключения и колебания во времени — накладывают на эпос Хлебникова более или менее явственный отпечаток удаленности от конкретного, “данного” времени, порождают иллюзию, что автор и его создание принадлежат сразу к нескольким эпохам. Когда Хлебников пишет в «Ладомире»:

Все эти особенности эпоса Хлебникова связаны с его словесным экспериментаторством. Слово служит ему строительной единицей, а своё творчество он называет зодчеством из слов, отождествляет языковую структуру со структурой вселенной: Слова суть лишь слышимые числа нашего бытия.20![]()

Это сближение слова с числом, т.е. фантастическое допущение, из которого следует, что язык заключает в себе хитроумную планиметрию мира, ведёт к тому, что многие произведения Хлебникова имеют “двойное дно”. Помимо прямого, предметного повествования, они представляют собою словесное уравнение, посредством которого автор хочет выявить силы, управляющие природой и — соответственно — языком. За каждым звуком скрыт силовой прибор, в обнаружении которого Хлебников видит свое призвание. Так, в языке, каким он его мыслит, должны до конца сливаться наука с искусством, и в результате совместных усилий, по его мнению, будет создан новый “универсальный” язык, очищенный от случайностей и демонстрирующий открыто разумную сущность вещей, их порядок и роль в общемировой композиции, воспроизведённой более точной, чем в нынешнем языке, более осмысленной записью словесных корней и звуков. Потому и в практике Хлебникова взаимосвязь объективных явлений передаётся (а часто и подменяется) взаимосвязью слов, познание вселенной оборачивается словотворчеством, и рассказ о событиях исторической жизни непосредственно переходит в “историю” звука.

Если на одном полюсе хлебниковской поэзии господствует звуковая абстракция, то на другом — звучит сочная разговорная речь, типа: Что задумался, отец? Али больше не боец? Дай, затянем полковую, а затем — на боковую!21![]()

В самом деле, в отношении эпоса хлебниковское речетворчество выполняло одновременно и “добрую” и “злую” роль, созидало и разрушало его постройки. Словесные опыты Хлебникова можно сравнить с расщеплением атома: они питали его поэтическую систему, а вместе с тем приводили порой к опустошительным “взрывам” и кончались распадом словесного вещества. События мировой жизни, о которых рассказывал автор, развёртывались уже “внутри” слова, эпос повествовал о “развитии” не природы и общества, а — звуков, вступающих в свои собственные “отношения”, “конфликты”, “борьбу” и т.п. Всё это до крайности запутывает иные произведения Хлебникова, превращает их в “ребусы”, “головоломки”, порождает противоречия между замыслом и воплощением, между авторским намерением и читательским восприятием.

В творчестве Хлебникова мы постоянно наталкиваемся на парадоксы, состоящие в том, что развитие, непомерное увеличение какого-то важного признака переходит в его отрицание, в свою противоположность. Так, целостность и взаимосвязь оборачиваются бессвязностью, монументальность — раздробленностью, фрагментарностью, а эпос, разросшийся, переполненный, проникающий в даль времен и в глубину языка, может закончиться обвалом, который в свою очередь порождает дальнейшие построения, сюжеты, словосочетания. Характерное явление: в хлебниковской поэзии Маяковский (как это видно из его статьи 1922 г.) не находил поэм, законченных вещей, а принимал её за собрание разнородных отрывков, каждый из которых решает самостоятельную чисто словесную задачу. Хотя позднейшие публикации опровергают это мнение (основанное на том, что произведения Хлебникова печатались тогда очень небрежно, с массой ошибок и произвольных перестановок), Маяковский здесь уловил такую специфическую черту хлебниковской поэзии, как тенденция к наращиванию и непрерывному обновлению текста, к его разветвлению и “почкованию”. Некоторые произведения Хлебникова обрастают множеством вариаций, дополнений, фрагментов, способных полностью отделиться от основного текста и положить начало какому-то новому образованию. Известно, что сам Хлебников взамен и поверх корректуры писал каждый раз наново и мог без конца переделывать, “продолжать” свои поэмы. Текстологи и исследователи его рукописей Н. Харджиев и Т. Гриц замечали по этому поводу, что поэт „ощущал каждую свою словесную конструкцию не как вещь, а как процесс”.22![]()

С другой же стороны, сам язык Хлебникова заключал в себе глубокое, непреодолимое противоречие, сыгравшее в судьбе поэта, можно сказать, роковую роль. Субъективно Хлебников стремился к максимальной ясности, осмысленности поэтической речи. Он для того и логизировал фонетику и грамматику, чтобы, разложив язык на азбучные истины, сообщить речевой форме небывалую содержательность, придать звуковому лицу слов твёрдый и точный смысл, который, как он полагал, должен узнаваться мгновенно и открывать перед всеми законы, понятные ребёнку. Хлебников желал писать языком, направленным к называемой вещи,23![]()

Но сеятелем очей, т.е. толкователем хлебниковских произведений в полном их объёме, мог быть лишь сам поэт. Потому-то для сколько-нибудь осмысленного понимания поэзии Хлебникова требуется знание его теоретических статей, писем, дневников, внимательное изучение текстов и т.д. Широкому читателю (в особенности в тот период) Хлебников не доступен. Даже лица, весьма сочувственно относившиеся к его творчеству, с грустью признавали, что он

Желая использовать творчество Хлебникова, Маяковский назвал его поэтом не “для потребителей”, а “для производителя”,26![]()

Конечно, труд Хлебникова не пропал бесследно. Однако его роль в советской поэзии (и тем более в общественно-исторической жизни) оказалась весьма ограниченной. Хлебников — “локальное”, не выходящее далеко за собственные рамки литературное явление. И в развитии народного сознания, нравственности, эстетического чувства ведущую роль играли тогда совсем другие песни и книги. Среди них на передний план жизни и литературы вышли произведения, обладавшие не воображаемой, а подлинной “общезначимостью”, нацеленные на конкретное полезное “дело”, на каждодневную помощь стране, ведущей смертный бой за будущее человечества.

То, что он рассказывал о войне, нисколько не походило на официальную металлическую трескотню. Да и говорил мало, предоставляя слушателю домысливать. Вот рассказ о том, как он чуть не стал членом Компартии: „Перед заданием все писали заявление: „Если убьют, прошу считать меня коммунистом”. Мина разорвалась рядом со мной. Товарища моего убило, он стал коммунистом. А мне повезло, я не стал”. Не стал он членом партии и позднее, хотя уж как его туда в университете зазывали: фронтовик, аспирант, карьера открывается блестящая. Но Андрея ждал другой путь.

То, что он рассказывал о войне, нисколько не походило на официальную металлическую трескотню. Да и говорил мало, предоставляя слушателю домысливать. Вот рассказ о том, как он чуть не стал членом Компартии: „Перед заданием все писали заявление: „Если убьют, прошу считать меня коммунистом”. Мина разорвалась рядом со мной. Товарища моего убило, он стал коммунистом. А мне повезло, я не стал”. Не стал он членом партии и позднее, хотя уж как его туда в университете зазывали: фронтовик, аспирант, карьера открывается блестящая. Но Андрея ждал другой путь.| Передвижная Выставка современного изобразительного искусства им. В.В. Каменского | ||

| карта сайта |  | главная страница |

| исследования | свидетельства | |

| сказания | устав | |

| Since 2004 Not for commerce vaccinate@yandex.ru | ||