Петер Штоббе

Утопические построения В. Хлебникова

Предисловие

Первоначальными сведениями о Велимире Хлебникове я обязан Эмилю Бояджиеву (семинар в Славянском институте Гессенского университета).

В Фрайбургском университете у меня появилась возможность углубить и расширить знания, полученные в Гессене на коллоквиумах и семинарах по русской и советской литературе, и, в частности, по теории литературы XX века. Проф. д-р А. Мештан руководил моей магистерской диссертацией и настоящей работой о В. Хлебникове; благодарю его за советы и поддержку.

Самые тёплые воспоминания оставили вдохновляющее содействие Эми Колль-Штоббе и ценные указания Лотара Штемведеля.

Наконец, я весьма признателен профессору, д-ру Й. Хольтхузену, включившему рукопись в серию «Slavistische Beiträge», и профессору, д-ру П. Редеру за помощь в подготовке её к печати.

Эта работа была принята в качестве диссертации Объединённым комитетом философских факультетов Фрайбургского университета имени Альберта Людвига.

Фрайбург, июль 1982 г.

1. Введение

иже мы рассмотрим утопические построения русского писателя Велимира Хлебникова (1885–1922), причём не в качестве социальных благопожеланий поэта, а как образчики его умозрения.

В этом смысле особое значение мы придаём размышлениям Хлебникова о числе как сути циклического хода истории, а также его попыткам создания транскультурного языка (звёздный язык | заумь) в связи с понятием будетлянство, этим утопическим наброском грядущего.

Вводя понятие универсалий, мы предлагаем плодотворный, на наш взгляд, подход к некоторым произведениям Велимира Хлебникова.

Универсалии (таковых выделено семь) в обсуждаемом корпусе текстов суть аксиоматические, базовые понятия. Здесь эти мировые постоянные служат образцами для дальнейшего воспроизведения.

В контексте воззрений на гармонию, энциклопедизацию и “поэтизацию” наук, в рамках которой мы намерены противопоставить Новалиса (т.е. Георга Фридриха Филиппа Фрайхерра фон Гарденберга, 1722–1801) Хлебникову, мы рассмотрим то, что полагаем фундаментальным значением универсалий.

В ходе данной работы будет исследована как созидательная, так и разрушительная их сущность. Утопическое мышление мы переведём в контекст “утопического перечня желаний” и “утопической предметности” Хлебникова.

Будетлянство Хлебникова мы покажем далеко выходящим за рамки “жизнестроения” русского футуризма.

2. Понятие утопии

Утопия (

ж.р.), от греческих

ού — ‘не’ и

τόπος — ‘место, местность, область, страна, пространство’.

Томас Мор создал свою «Утопию» (

нем. Nirgendreich) в 1516 году.

Быстро войдя в оборот, это слово из названия воображаемой страны превратилось в равнозначную замену выражения “страна облачных кукушек” (= заблуждение, бредятина).

1

Поименование утопии изменяется от «Nusquama» Томаса Мора через «Eutopia» к «Udetopia»;2 т.е. к тому, что выходит за рамки общепринятого, к моделированию системы на основании того, что можно назвать способностью создать целостное мировоззрение, основанное на идее mundus possibilis (Коменский).

т.е. к тому, что выходит за рамки общепринятого, к моделированию системы на основании того, что можно назвать способностью создать целостное мировоззрение, основанное на идее mundus possibilis (Коменский).

С другой стороны, понятие “контрмира”, изначально мыслимое как пустое пространство, становится функцией, формулой в той мере, в какой “текущее состояние” (рассматриваемое как несовершенное) трансцендируется по отношению к принципу mundus possibilis.

«Nusquama», не существующая страна, оказывается онтологическим шифром, символом изменения в лучшую сторону, но в то же время и отправной точкой утопической мысли:

В конечном счёте, однако, ‹...› расширяется пространство ‹...› внешнего, космического предназначения утопии, противостоящей страданиям, смерти и засилью косной природы. Только в нас ещё горит этот свет; и вот начинается фантастическое движение к нему, влечение к толкованиям сновидений наяву, к использованию безусловно утопических понятий.

3

Модели классических утопий — от «Государства» Платона, «Новой Атлантиды» Фрэнсиса Бэкона, «Города солнца» Кампанеллы, «Содружества Океании» Харрингтона до «Робинзонады»4 — образуют совокупность образчиков государственного и общественного устройства, основанного на безукоризненно справедливом, чисто умозрительном порядке. Утопия, таким образом, всегда нечто грядущее; она возводит фикцию в ранг закона и возможна лишь благодаря историческому сознанию.5

— образуют совокупность образчиков государственного и общественного устройства, основанного на безукоризненно справедливом, чисто умозрительном порядке. Утопия, таким образом, всегда нечто грядущее; она возводит фикцию в ранг закона и возможна лишь благодаря историческому сознанию.5

«Uchronia» (вневременность), термин Шарля Ренувье для обозначения вымышленной истории прошлого и «Euchronia» (благое время6 ) Франка и Фрица Мануэлей — перенос всего текущего зла в идеальное утопическое состояние — указывают на свойство утопии (как идеи) перемещаться по оси времени.

) Франка и Фрица Мануэлей — перенос всего текущего зла в идеальное утопическое состояние — указывают на свойство утопии (как идеи) перемещаться по оси времени.

К утопиям Мануэли относят видения Золотого века, христианское понимание вечного блаженства, а также иудейскую и христианскую эсхатологию,7 но в эти подробности мы здесь вдаваться не будем.

но в эти подробности мы здесь вдаваться не будем.

2.1. Пансофия

Наиболее важным в обсуждаемой нами разновидности утопии оказывается пансофия — „мечта о науке”

8

:

Пансофия привела к подлинному слиянию двух сообществ — учёных и священнослужителей — воедино.

9

Хотя идея mundus dei в “донаучных” утопических писаниях витает повсеместно, понятие утопии приобрело современный смысл именно благодаря развитию науки.

Философы-утописты XVII века разделяли мнение, что распространение знания — предпосылка преобразования общества;

10

потребность в таковом посредством action naturae проистекает из опыта и переосмысливается в соответствии с пониманием “знания” как управляемой совокупности научных данных.

Пансофия имеет отдалённые истоки в писаниях просвещённого врача с Майорки Раймона Луллия (XIII в.), чей труд «Ars Magna Generalis» предвосхитил многочисленные попытки установить составляющие универсального знания ‹...› Луллий был посмертно признан выдающимся предвестником логики, которая распространила научную методологию на энциклопедии, что позволило выявить единство основных идей в различных отраслях знания.

11

2.1.1. Всеобъемлющие знаковые системы

Предложенный выше способ объединения наук посредством логики, всеобъемлющей знаковой системы, то есть попытка „установить составляющие универсального знания”, чрезвычайно важен для дальнейшего рассуждения.

Символическое изображение и математические знаки были надёжными средствами обучения и запоминания, а также всеобщей коммуникации ‹...›

12

Учение Коменского об универсальном языке, моноглоттии, зиждется на принципах всеобщности, простоты и спонтанности:

Количество объектов соответствует размеру объектов; строение идей соответствует строению разума, которое само по себе очень просто (Panglottia VI).

13

Лейбниц подход к новой, всеобъемлющей логике и присущего ей способа описания излагает следующим образом:

Новый способ записи тогда стал бы основой своего рода общей словесной, понятийной алгебры, и можно было бы рассуждать точно так же, как делаются расчёты; вместо того, чтобы спорить, люди говорили бы: „Давайте посчитаем” ‹...›.

14

Отношение к объявлению математики непогрешимым мерилом универсальной науки единообразным не назовёшь: от энтузиазма Лейбница до сдержанности Бэкона и сомнений Коменского.

Роль математики в новых системах была предметом постоянных споров; её престиж варьировался от подозрительного отношения Бэкона до безоговорочного принятия Лейбницем как математических, так и экспериментальных методов. Хотя Андрэ имел склонность к математике ‹...›, а Лейбницу не было в ней равных, никто из них не считал её самодостаточной. Бруно высмеивал претензии математики; Коменский подверг сомнению её главенство в мировой науке.

15

Экснер относительно «Scientia universalis» Лейбница замечает:

‹...› установить систему всех понятий, которая, будучи свободной от произвола, в равной степени закономерно возникает у каждого мыслителя; так наш двадцатилетний философ пришёл к мысли установить для своей системы понятий необходимые признаки и в то же время использовать свою изобретательность для создания общемирового языка.

16

Девиз Лондонского Королевского общества „nullius in verba” — ещё один пример стремления к однозначности представления фактов.

В своём «Опыте о реальном характере и философском языке» (1668) Джон Уилкинс разработал язык, состоящий из символов, подобных идеограммам.17

Распоряжение знанием, т.е. управление утопическим государством следовало передать в руки учёных.

‹...› средоточием краткого наброска Бэкона является учреждение Дома Соломона, центра научных открытий и изобретений.

18

Тридцать шесть старейшин Дома Соломона ‹...› составляют единое сообщество учёных, работающих сообща в избранном направлении.

19

Точно таким же образом образом Велимир Хлебников высказывался о 317 Председателях Земного Шара, о чём поговорим в своё время.

Не имея возможности подробно рассматривать здесь пансофическое движение, следует отметить вот что: рассуждения об утопическом месте посредством научно обоснованной разумности распространяют упорядоченное таким образом знание в утопическом пространстве посредством всеобъемлющей, универсальной систематики. При этом решающее значение для нас имеет стремление к универсальному, способному всесторонне представлять уже обретённые и ещё только получаемые знания, формальному языку с математически выверенным устроением.

Понятие “науки наук”, преподанное через математический символ “ars combinatoria”, чрезвычайно важно для Хлебникова. Мы попытаемся показать это на примерах.

2.2. Утопическое мышление

Мы определяем таковое как стремление, трансценденцию приобретений чувственного опыта и наработок мышления к “иному” — тому, что заново воспроизвело бы то и другое “ex definitione”.

‹...› Со времени появления трудов по эстетике, положившими начало модернизму, ‹...› художественный авангард — футуризм, сюрреализм и конструктивизм — предлагал утопические проекты и даже монологичные системы вроде умопостроений Роберта Музиля, со всей очевидностью нацеленные на утопическую отмену настоящего посредством “инаковости”.

20

„Иное высказывание”, или „работа над означающим”, как выразилась Юлия Кристева,21 становится выражением критики “полагания”, передаваемого ex conventione, утопической точкой схода22

становится выражением критики “полагания”, передаваемого ex conventione, утопической точкой схода22 субъективного происхождения, и не может быть причислено исключительно к “фантастике”.

субъективного происхождения, и не может быть причислено исключительно к “фантастике”.

То, что “утопическое высказывание” включено, а иной раз и выходит за рамки эстетических категорий,23 подтверждается классикой модернизма: творчеством Малларме, например, или русских футуристов.

подтверждается классикой модернизма: творчеством Малларме, например, или русских футуристов.

Отправной точкой для наших размышлений избрана мысль Карла-Хайнца Борера:

Вовсе не обязательно углубляться в социальные, преимущественно, утопии, чтобы развить нечто вроде утопического мышления.

24

Способ Велимира Хлебникова обращаться со знаками обладает всеми признаками „иного высказывания”, иного рода подачи мысли.

Сведéние языка к беспорядочным, по первому впечатлению, последовательностям звуков в попытках создать трансментальный язык — заумь — попадает в ту же пограничную область, что и рассуждения о звёздном языке. Здесь буквы подвергаются более осмысленному “полаганию”, а именно становятся некими, определяемыми их кинетической структурой ex definitione, пространственными величинами.

С ролью числа в творчестве Хлебникова тесно связано его воззрение на время: представление о государстве времени и, в конечном счёте, циклическом ходе истории; хлебниковское понимание дления и попытка раскрыть его подоплёку опираются исключительно на математику.

Прозаические произведения Хлебникова «Утес из Будущего», «Лебедия будущего», «Мы и дома», которые мы обсудим ниже, более соответствуют канону утопии как литературного жанра. С другой стороны, в «Предложениях» Хлебникова налицо „иное высказывание” в смысле „карнавализации”, „перевёрнутого мира”.25

Ещё одно проявление утопического миропонимания — попытка Хлебникова посредством „mathesis universalis” (Новалис) положить начало энциклопедизму, сопоставимому с установками пансофического движения и объединительными попытками Новалиса (разумеется, с упором на будетлянство).

Необходимо рассмотреть роль в творчестве Хлебникова досократиков (Пифагора) с точки зрения высказываний последних о гармонии, которая, в свою очередь, тесно связана с идеей энциклопедизма.

Стремление “поэтизировать науку” (следуя работе Хегенера о Новалисе26 ) мы считаем утопическим проектом и рассмотрим его именно с этой точки зрения; то же и в отношении противопоставления научной и поэтической “речей” в текстах Хлебникова.

) мы считаем утопическим проектом и рассмотрим его именно с этой точки зрения; то же и в отношении противопоставления научной и поэтической “речей” в текстах Хлебникова.

Во-вторых, в понятие будетлянства и, соответственно, будетлянина мы не вкладываем общепринятый (новое человеческое сообщество | новый человек) смысл, а рассматриваем как утопический проект.

Успех разрушения прежней и создания новой модели зависят, на наш взгляд, от объёма привлекаемых понятий, которые мы будем называть универсалиями.27

Дарко Сувин в своём исследовании «Поэтика научной фантастики» приводит ряд любопытных наблюдений. О работе Раймона Райера «Утопия и утопии» (Париж. 1950) читаем:

Он называет предмет утопии „боковыми или поперечными возможностями” (les possibles latéraux) и сравнивает утопическое действо или утопическое воззрение с гипотетико-дедуктивным методом в экспериментальном естествознании и математике (например, в неевклидовой геометрии). С философской точки зрения, таким образом, утопия — это приём, а не состояние, поэтому бессмысленно говорить о наличии или отсутствии таковой: приём можно только применить или воздержаться от него.

28

Достойными рассмотрения нам представляется соотнесение утопического воззрения и достижений современного естествознания; в частности, ссылка на неевклидову геометрию уместна в связи с почитанием Хлебниковым русского математика Лобачевского; ниже мы поговорим и об этом.

Относительно понимания утопии Эрнстом Блохом есть замечание, прямо связанное с нашим подходом к утопическому в творчестве Хлебникова:

‹...› Блох восхвалял утопию как орудие мысли, поскольку она позволяет единообразно раскрывать далёкие одна от другой возможности.

29

Мы приведём высказывания об утопии (повторим: вовсе не обязательно отождествлять утопическое мышление и политическую утопию; «Les possibles latéraux» Райера — пример выявления разнообразных возможностей таковой) Борера, Сувина и Блоха, перекликающиеся с мыслями Хлебникова, важными для нашего исследования.

Безоговорочное доверие Хлебникова к числу как сути взаимодействия прошлого и будущего — проявление того же утопического подхода к действительности, что и будетлянство; равным образом, звёздный язык и трансментальный язык (заумь) мы полагаем приёмами утопической языковой практики.

«Les possibles latéraux» Райера очевидны в размышлениях Хлебникова о связи числа и языковых знаков.

2.3. Образчики русской утопической мысли

Следует если не обсудить, то хотя бы упомянуть наиболее известные произведения русской литературы в жанре утопии. У Дарко Сувина читаем:

Отечественная научная фантастика известна русскому читателю издавна. Её привлекательность определяет сочетание по-европейски просвещённой сатиры с наивным стремлением простонародья к благоденствию и справедливости. Этот порыв проявлялся, главным образом, в повсеместной мечте о стране неиссякаемого изобилия, зачастую цели необыкновенных путешествий ‹...› в Индию, Персию или Китай.

30

Сувин усматривает в персонажах Мусоргского, Пушкина, Толстого и Чехова — творцах, опередивших своё время — явное проявление утопического мышления.31

Этот ряд можно продолжить через «4338-й год» Одоевского,32 «Что делать?» Чернышевского (1862), «Сон смешного человека» Достоевского (1877), «Республику Южного Креста» Брюсова (1907), «Мистерию-Буфф» Маяковского (1918) к «Аэлите» А.Н. Толстого (1922)33

«Что делать?» Чернышевского (1862), «Сон смешного человека» Достоевского (1877), «Республику Южного Креста» Брюсова (1907), «Мистерию-Буфф» Маяковского (1918) к «Аэлите» А.Н. Толстого (1922)33 и роману Замятина «Мы» (1920).

и роману Замятина «Мы» (1920).

Сувин делает следующее проницательное замечание о 1920-х годах в России:

Это проявилось с удвоенной силой в 1920-е годы, в пору становления революционного режима, во имя индустриализации обратившегося лицом к современной науке как средству достижения утопического господства над судьбой человека. В России это была одна из эпох, когда будущее яростно подавляет настоящее, а вялый и бессвязный поток времени внезапно превращается в бурный водопад с его радугой на ближнем горизонте, дающий свет и тепло посредством динамо-машин.

34

3. Сеть

Мы объединяем понятием “сеть”

35

некоторые повторяющиеся (по признаку идейности) в творчестве Хлебникова построения и полагаем их универсалиями.

Наша задача — связать таковые воедино, чтобы, по возможности доказательно, представить частями более общей, связной системы мышления (отсюда и название: сеть).

Сначала универсалии мы только перечислим. Подробности воспоследуют.

3.1. Постоянные мира

По поводу соотношения числа и слова Хлебников придерживался мнения:

Будучи устарелым орудием мысли, слово всё же останется для искусств, так как оно выгодно для измерения человека через постоянные мира. Но большая часть книги написана потому, что хотят “словом думать” о том, о чём можно думать числами.

36

Постоянные мира37 занимают видное место в сети, поскольку для Хлебникова они являются выражением парадигматической привязки более высокого порядка, которая, в качестве “фрейма”,38

занимают видное место в сети, поскольку для Хлебникова они являются выражением парадигматической привязки более высокого порядка, которая, в качестве “фрейма”,38 имеет все признаки указательного знака и, в качестве концептуальной структуры, обозначается числом.

имеет все признаки указательного знака и, в качестве концептуальной структуры, обозначается числом.

3.1.1. 365 ± 48

Число 365 (или 365 ± 48) — структурную единицу в исторических изысканиях Хлебникова — можно считать универсалией в области постоянных мира.

В статье «Он сегодня» ‹из сборника›

Взял I изложены общие очертания того мира, который открывается сознанию с высоты той мысли, что число 365 есть основное число земного шара, его “число чисел”. Как самое древнее отношение земного шара, оно повело к тому, что всё остальное построено относительно его, и, таким образом, возникло государство чисел.39

Поиск общих очертаний мира40 = главного уравнения мира (U II: 381) Хлебников ставил превыше всего.

= главного уравнения мира (U II: 381) Хлебников ставил превыше всего.

Преобразование числа в аксиоматический код принимает онтологически референциальный характер и выступает как конститутивная сила (концепция судьбы) в эволюционной модели.

I. Я вижу, что 317 лет есть истинная волна луча времени и что точно носишь у пояса мышеловку, в которой сидит судьба ‹...›

Из твоего учения выступает единое, не разделённое на государства и народы человечества.

II. Судьба работает тонко и точно, как швейный прибор.41

В «Новом учении о войне»42 (1915) Хлебников рассматривает крупные морские сражения под важным для него углом зрения судеб народов:

(1915) Хлебников рассматривает крупные морские сражения под важным для него углом зрения судеб народов:

В этой части клинописи о судьбах ставится целью показать, что битвы на море происходят через 317 лет или его кратные 317 · 1,2,3,4,5,6, а также показать смену господства на море разных народов через времена кратные 317. Казалось праздные исчисления, осколок не собранного закона, имеют большое значение ‹...›

43

Образующиеся в итоге умножения величины напоминают сеть, в рамках умопостроений Хлебникова дающую возможность “осязать” ход истории как нечто упорядоченное:

Я снова говорю: не события управляют временами, но времена управляют событиями.

44

Этот вывод следует из ориентированного на число поиска постоянных мира, которые поэт полагает высшим законом.

3.1.2. Двойка и тройка

Соображения Хлебникова о роли степеней чисел относятся к той же области его изысканий. Числа 2 и 3 оказываются здесь основными. В «Азбуке неба» читаем:

Если мировая изба построена из брёвен двойки и тройки, это лучшее всего можно увидеть на временах неба.

Только для этого нужно расстаться с домашним скарбом действия сложения, а взять с собой в дорогу действие возведения в степень ‹...›

Пастухи звёзд берут с собой, как свой руководящий посох, возведение в степень.45

В «Досках судьбы» числа 2 и 3 описываются в терминах противопоставления:

2: число молодости, роста и успеха, держит вершину угла событий, точно рог песен.

3: число упадка, убывающего ряда звеньев, какой-нибудь цепи событий, идёт к его тупику ‹...›

46

Числа 2 и 3 индексируют время; подобно иерархически выстроенной модели, они приобретают всё бóльшую сложность по мере того, как совокупность сравнений Хлебникова (явная отсылка к времени и пространству) расширяется и уплотняется, а соответствующие утверждения приобретают аксиоматичность и вселенский размах.

Я понял, что время построено на степенях двух и трёх, наименьших чётных и нечётных чисел ‹...›

Это два обратных движения в одном протяжении счёта, решил я ‹...›

Казалось время у пространства каменный показатель степени, он не может быть больше трёх, а основание живёт без предела; наоборот у времени основание делается “твёрдыми” двойкой и тройкой, а показатель степени живёт сложной жизнью, свободной игрой величин. Там, где раньше были глухие степи времени, вдруг выросли стройные многочлены, построенные на тройке и двойке, и моё сознание походило на сознание путника, перед которым вдруг выступили зубчатые башни и стены никому не известного города.

47

3.1.3. Закон качелей

Не менее важна постоянная мира — закон качелей; наряду с фундаментальным числом 365 (или 365 ± 48) и степенями чисел 2 и 3 он позволяет добраться до подоплеки поиска Хлебниковым закономерностей в ходе истории.

Поэт излагает этот “общечеловеческий” закон в статье «Починка мозгов. Пути»:

Мы часто ощущаем, проходя тот или иной шаг по мостовой судьбы, что сейчас все мы, всем народом опускаемся в какой-то овраг, идём книзу, а сейчас взлетаем кверху, точно на качелях, и какая-то рука без усилия несёт нас на гору.

48

Там же Хлебников приводит свои соображения о философских последствиях закона качелей относительно связанных с ним понятий пространства и времени:

Назовём существом А то, которое к прошлым и будущим веком человечества относится как к пространству и шагает по нашим столетиям, как по мостовой. Его душа будет мнимой по отношению к нашей, и его время даёт прямой угол по отношению к нашему. Существо B то, которому наше малое кажется большим и великое малым. В главном уравнении мира у него будет отрицательным показатель степени, если у нас положительный. Вселенная будет казаться пылинкой водорода.49

Впервые закон качелей упоминается в 1914 году:

Закон качелей велит

Иметь обувь то широкую, то узкую,

Времени то ночью, то днём,

А владыками земли быть то носорогу, то человеку.

50

Закон качелей допустимо назвать мировым; он имеет указательно-знаковый характер и включает числовые и языковые символы в качестве понятийных единиц.

3.1.4. Общий закон сравнимости

Приём сопоставления, разработанный Хлебниковым явно с оглядкой на закон качелей, отсылает к общему закону сравнимости.

Открытый материк очерчивается таким образом, что общему закону сравнимости по 365 ± 65 подчиняются не только струны всего человечества (войны), но и струны каждой данной души. Например, А.С. Пушкина: так 6 апреля 1830 года была его помолвка, 18 февраля 1831 года через 317 дней — свадьба!51

ОЗС становится системой отсчёта в терминах микро- и макроструктур. Налицо соответствие между сериями подходов к эволюции (серия войн, восстаний и т.д. с упором на числовые закономерности) и, в этом смысле, между сериями отдельных событий (микроструктурой), которые можно описать как макроструктуру.

Благодаря ОЗС вселенский порядок поддерживается структурообразующими единицами (число, закон качелей), определёнными выше как универсалии внутри сети, которая предоставляет шаблоны для согласования всего и вся посредством “переклички” микро- и макроструктуры, то есть последовательностью, реляционной “сетью”.

Великий всенародный путь равномерно соединил прямой чертой каждую одну точку земного шара с каждой другой, о чём мечтали мореплаватели.52

ОЗС — в понимании досократиков — есть выражение гармонической структуры космоса и взаимосвязей, его пронизывающих.

В «Поединке с Хаммураби» Хлебников излагает такой подход следующим образом:

Слух в струне А нашёл отношение года своего сердца к суткам звуков и звёздное небо попало в знаменатель.

53

Поэтому-то мы и причисляем ОЗС к универсалиям.

3.1.5. Ряды

Ряды в рассуждениях Хлебникова неразрывно связаны с ОЗС.

При обсуждении степеней, или, скорее, степенных рядов, которые мы причислии к универсалиям, понятие ряда прямо-таки напрашивалось.

ОЗС — умозрительное объединение разрозненных данных (микроструктур внутри соответствующей системы) — позволяет определить собранные Хлебниковым в ходе его изысканий сведения как структурно взаимосвязанную “информацию” — логическую цепочку внутри системы — или ряд.

Хлебников рассматривает человека как „пространственно-временнýю точку” (U II: 408), но из приведённых выше соображений следует, что таковую можно понимать и как микроструктуру, и как операционную единицу, поскольку Хлебников то и дело переназначал одни и те же данные другим универсалиям, т.е. усматривал в них более сложный смысл.

К своим размышлениям о языке Хлебников подключает периодическую таблицу Менделеева:

Вся полнота языка должна быть разложена на основные единицы “азбучных истин”, и тогда для звуко-веществ может быть построено что-то вроде закона Менделеева ‹...›

54

В подходе Хлебникова к основным единицам “азбучных истин” понятие ряда самым наглядным образом представлено именно ссылкой на периодическую таблицу Менделеева — последовательность химических элементов по нарастающей, от простых к сложным.

Однозначно определённый, доступный пониманию благодаря своей способности к связыванию и транспонированию, символ становится неотъемлемой частью системы, построенной ex definitione.

В области числового символа ряд — понятие комплексное. Числовой ряд оказывается двоичной матрицей, что в определённом смысле соответствует закону качелей.

Я знал, что –1 нисколько не менее вещественно, чем 1; там где есть 1, 2, 3, 4 там есть и –1, –2, –3, и √–1, и √–2, и √–3.

55

В §3 «Нашей основы» («Математическое понимание истории. Гамма Будетлянина») читаем:

Всё же богом каждого звукоряда было число.

56

Гамма есть функциональный блок определённых “звеньев цепи”:

Гамма состоит из следующих звеньев: 317 дней, сутки, 237 секунд, шаг пехотинца или удар сердца, равный ему во времени, одно колебание струны А и колебание самого низкого звука азбуки — У.

57

Хлебников сводит здесь разрозненные по смыслу данные в функциональный ряд.

Для Хлебникова “закон” ряда скрыт уже в числе 1; оно является исходной точкой такового:

Он осмеливался даже думать, что вообще там, где мы имеем одно и ещё одно, там мы имеем и три, и пять, и семь, и бесконечность.

58

Возможность структурного изменения, “перехода”, метаморфозы, происходящей внутри ряда (поэт привлекает сюда же и понятие луч),59 для Хлебникова является прямым указанием на “множественность”.

для Хлебникова является прямым указанием на “множественность”.

В своей направленности ряд подразумевает построение по нарастающей сложности как его членов, так и взаимосвязи таковых:

Далее, точно так, как непрерывным изменением круга можно получить треугольник, треугольник непрерывно превратить в восьмиугольник, как из шара в трёхпротяженном пространстве можно непрерывным изменением получить яйцо, яблоко, рог, бочонок, точно так же есть некоторые величины, независимые переменные, с изменением которых очущения разных рядов — например, слуховое и зрительное или обонятельное — переходит одно в другое.

60

Ряды мы причисляем к универсалиям, ибо их следует понимать и в смысле энциклопедической, подразумевающей гармонию соотнесённости, и в силу близости к уже установленным в качестве универсалий понятиям.

3.1.6. Сеть (паутина)

Таковая тесно связана с понятием ряда.

В азбуке уже дана мировая сеть звуковых “образов” для разных видов пространства; теперь следует построить вторую сеть — письменных знаков ‹...›

61

В связи с предполагаемым созданием „научно сконструированного мирового языка”62 Хлебников призывает художников:

Хлебников призывает художников:

‹...›

построить удобные меновые знаки между ценностями звуками и ценностями глаза, построить сеть внушающих доверие чертёжных знаков.

63

Сеть в системе аналогий Хлебникова — иносказание либо уже существующего алфавита как мировой сети, либо создание такой системы в рамках междисциплинарного сотрудничества.64

Сеть — фундаментальная категория упорядочивания, которая делает данные постижимыми ex Conventione и ex Definitione в смысле сопоставления и, благодаря возможности транспонирования, опорой для высказываний большей сложности.

Хлебников говорит об „азбуке понятий, структуре основных единиц мышления”,65 которые, как „немые геометрические фигуры, примиряют множество языков”.66

которые, как „немые геометрические фигуры, примиряют множество языков”.66

„Геометрические фигуры”, в силу их однозначной валентности, выясняют предпочтение, отдаваемое Хлебниковым числу, а не слову.67

Размышления поэта о степенях числа затрагивают и область сети (паутины); в итоге возникает логически стройная “синтагматика”, подобная ряду возведения в степень.

Допустим, что есть великий священный лес чисел, где каждое число, сложно переплетаться с другим, есть основание возведения в степень для одних чисел и показатель для других.68

В области исторических изысканий Хлебников говорит о „числовой сетке волн”69 — приём ряда, в данном случае образуемом соответствующими величинами 365 ± 48, который может одновременно пониматься и как сеть взаимосвязанных понятий.

— приём ряда, в данном случае образуемом соответствующими величинами 365 ± 48, который может одновременно пониматься и как сеть взаимосвязанных понятий.

Одним из таковых оказывается закон возврата событий:

Я ясно замечаю в себе спицы повторного колеса и работаю над дневником, чтобы поймать в сети закон возврата этих спиц.

70

В связи с соображениями о корнях славянских слов понятие сеть (паутина) оказывается весьма плодотворным:

Найти, не разрывая круга корней, волшебный камень превращения всех славянских слов, одно в другое — свободно плавить славянские слова, вот моё первое отношение к слову.

71

Когда Хлебников говорит о звуко-листьях и корне-мыслах72 — неизбежны точки привязки к понятию сеть (паутина).

— неизбежны точки привязки к понятию сеть (паутина).

Помимо звуко-листьев и корне-мысла в словах (через передний звук) проходит нить судьбы и, следовательно у него трубчатое строение.

73

В соответствии с упомянутым здесь биологическим подтекстом, Хлебников создаёт кажущуюся приемлемой и действенной систему, которая в рамках его размышлений о роли начальных звуков слов, приводит на ум всё ту же паутину.74

3.2. Сеть как метафора

Не в последнюю очередь благодаря итогам исследования, изложенных нами в главе 3.1.6, и соответствующих извлечений из работ Хлебникова, понятие сети, выдвинутое нами в начале этого раздела, представляется плодотворным.

Сообразуясь с рассуждениями из раздела 3.1.4., замечание Хлебникова (Великий всенародный путь равномерно соединил прямой чертой каждую точку земного шара с каждой другой, о чём мечтали мореплаватели, СС III: 196), думается, надёжно это подтверждает.

Здесь взаимосвязь точек земного шара в сочетании со словом мореплаватели определённо указывает на географическую карту.

Положение этих точек определяет долгота и широта, т.е. координата. В определённом смысле выявленные выше универсалии тоже допустимо назвать долготами и широтами.

Подобно паутине, они накрывают мир со всеми его подробностями; более того — оказываются постоянными мира.

Следующее замечание Хлебникова важно не только тем, что посредством универсалий выясняется строение мира — речь идёт об игре (к чему нам предстоит вернуться):

‹...›

и таким образом дело управления вселенной становилось лёгким и приятным занятием, почти игрой, а жезл вселенной — игрушкой.

75

3.3. Диаграмма

Суммируем описанные выше универсалии графически.

В полном смысле слова сетевая, эта диаграмма показывает взаимозависимость универсалий, которым присвоены следующие номера:

| Постоянные мира | 1 | 365 ± 48 | 2 |

| Двойка и тройка (или их степени) | 3 | закон качелей | 4 |

| ОЗС | 5 | Ряд (луч, волна) | 6 |

| Сеть (паутина) | 7 | | |

3.3.1. Пояснения к диаграмме

1 занимает точку максимума иерархии.

1 — важнейшая аксиома, отправная точка для хлебниковской программы всеобъемлющего описания явлений.

Вертикаль 1, 4 и 5 действенна благодаря 2 и 3, обозначенным как точки наибольшего отклонения по горизонтали.

1, 4 и 5 продуктивны и в области языковых знаков, как показано выше.

6 взаимосвязана с 2 и 3.

.7 содержит точки 2–6 в “практике” (где постоянные мира как бы зеркально отражают сеть точек 2—6), поскольку “сетевые” универсалии, как мы показали, отличаются сложной взаимосвязью.

————————

ПримечанияПринятые сокращения:

СС:

Хлебников, В. Собрание сочинений в 4-х томах / ред. Вл. Марков.

München: Wilhelm Fink Verlag. 1968–1972.

Мюнхенское издание — репринт Собрания произведений Велимира Хлебникова / под общей редакцией Ю. Тынянова и Н. Степанова. Т. I–V.

Изд-во писателей в Ленинграде. 1928–1933, дополненный однотомником

Велимир Хлебников. Неизданные произведения / ред. и комм. Н. Харджиева и Т. Грица.

М.: Художественная литература. 1940. Кроме этих источников, составитель четырёхтомника приобщил к нему несобранные произведения Хлебникова (

НсП). Итого:

CC I — I + II-й тома “степановского” издания;

CC II — III + IV-й тома “степановского” издания;

CC III — V-й том “степановского” издания +

НсП;

CC IV — “харджиевский” однотомник.

U:

Chlebnikov, V. Werke 1 und 2, Hg. P. Urban.

Reinbek bei Hamburg. 1972.

1 Friedrich Kluge

1 Friedrich Kluge. Etymologisches Wörterbuch der deutschen Sprache.

Berlin, New York. 1975.

2 Frank E. Manuel and Fritzie P. Manuel

2 Frank E. Manuel and Fritzie P. Manuel. Utopian Thought in the Western World.

Cambridge, Mass. 1979. S.1.

3 Ernst Bloch

3 Ernst Bloch. Geist der Utopie.

Frankfurt am Main. 1980

3. S.13.

4

4 Подробнее см. Manuel und Manuel, op. cit.

5 Karl-Heinz Bohrer

5 Karl-Heinz Bohrer. Der Lauf des Freitag.

München. 1973. S. 85.

6

6 Manuel und Manuel, op. cit., s. 4.

7

7 См. главы 1, 2 и 3.1.; Manuel und Manuel, op. cit., s. 33 ff .

8

8 Manuel und Manuel, op. cit., s. 205.

„Коменский ‹...› термин “Пансофия” для обозначения движения заимствовал из ныне забытой книги:

Peter Laurenberg. Pansophia, sive Paedia philosophica.

Rostock. 1633” (Manuel und Manuel, op. cit., s. 207).

9

9 Manuel und Manuel, op. cit., S. 206.

10

10 Manuel und Manuel, op. cit., s. 213.

11

11 Manuel und Manuel, op. cit., s. 208.

12

12 Manuel und Manuel, ebd.; см. также:

H. Geissler. Eine Weltsprache zu schaffen war einer der großen Träume des wunschreichen 17. Jahrhunderts //

Heinrich Geissler. Comenius und die Sprache.

Heidelberg. 1959. S. 150.

Идея Фрэнсиса Бэкона об универсальной письменности и языке является примером этого. „Ещё в 1620 году Фрэнсис Бэкон выдвинул гениальное предложение о создании универсальной письменности и языка с „философской”, т.е. теоретико-рациональной грамматикой” Генрих Гайслер, там же. С. 150 и далее.

13

13 Heinrich Geissler, op. cit., s. 153.

14

14 Manuel und Manuel, op. cit., s. 395.

„В будущем языку было суждено стать наилучшим инструментом; он будет лишён своей риторики, очищен от двусмысленностей, так что единственным средством передачи истинного знания станет математический символ, проверяемый, неизменный, вечный” (Manuel und Manuel, op. cit., s. 471).

15

15 Manuel und Manuel, op. cit., s. 213.

16 F. Exner

16 F. Exner. Uber Leibniz’ens Universal-Wissenschaft.

Prag. 1843. S. 9.

См. также в связи с всеобщей наукой у Лейбница комментарий: „Он один был способен одновременно поддерживать идеал Коменского и его предшественников и разрабатывать трудоёмкие подробности для его достижения посредством философии, теологии, новой логики, комбинаторики ‹...›” (Manuel und Manuel, op. cit., s. 396).

17

17 Manuel und Manuel, op. cit., s. 208.

18

18 Manuel und Manuel, op. cit., s. 254.

19

19 Manuel und Manuel, op. cit., s. 257.

20

20 Bohrer. op. cit., p. 27.

21 Julia Kristeva

21 Julia Kristeva. Die Revolution der poetischen Sprache.

Frankfurt am Main. 1978.

22

22 „ ‹...› не является ли утопическое письмо актом бегства ‹...›” (Bohrer. op. cit., p. 32).

23

23 „Утопическое говорение означает свободу в эстетическом и связанность “эстетическим” (Bohrer. op. cit., p. 16).

24

24 Bohrer. op. cit., p. 11.

25 Михаил Бахтин

25 Михаил Бахтин. Литература и карнавал. О теории романа и культуре смеха.

München. 1969.

26 J. Hegener

26 J. Hegener. Die Poetisierung der Wissenschaften bei Novalis.

Bonn. 1975.

27

27 См. главу 3 нашей работы.

28 Darko Suvin

28 Darko Suvin. Poetik der Science Fiction.

Frankfurt/Main. 1979. S.79.

29

29 Manuel und Manuel, op. cit., s. 806.

30 Darko Suvin

30 Darko Suvin. Metamorphoses of Science Fiction.

New Haven and London. 1979. P. 243.

31

31 „От юродивого Пушкина и Мусоргского в «Борисе Годунове», через запоминающихся смиренно-высокомерных героев Достоевского, ‹...› вплоть до многих толстовских и чеховских персонажей, эти личности несут утопические ценности в мир, ещё не готовый к ним” (Darko Suvin, op. cit., ebd.)

32

32 „Вычисления астрономов, доказывающих, что в 4339 году, то есть 2500 лет после нас, комета Велы должна непременно встретиться с Землёй, сильно поразил нашего сомнамбула...” (

В.Ф. Одоевский. 4338-й год // Повести и рассказы.

Москва. 1959. С. 416 и далее))

33

33 “Аэлита “явилась” известным синтезом опыта Толстого в утопической приключенческой и научной разновидностях фантастики” (

А.Ф. Бритиков. Русский советский научно-фантастический роман.

Ленинград. 1970. С. 58.

34

34 Darko Suvin, op. cit., s. 252 f.

35 A.M. Collins, M.R. Quillian

35 A.M. Collins, M.R. Quillian. Retrieval time from semantic memory //

Franz-Josef Stachowiak. Zur semantischen Struktur des subjektiven Lexikons.

München. 1979. S.150 ff.

36 CC

36 CC III: 447.

37

37 Там же.

38 M.A. Minsky

38 M.A. Minsky. A framework for representing knowledge // P. Winston, (Ed.) The psychology of computer vision.

New York. 1975.

39 CC

39 CC III: 445.

40

40 Там же.

41 CC

41 CC III: 458.

42 CC

42 CC III: 411 и далее.

43 CC

43 CC III: 413.

44 CC

44 CC III: 494.

45 CC

45 CC III: 507.

46 Barbara Lönnquist

46 Barbara Lönnquist. Xlebnikov and Carnival. An Analysis of the poem ‘Poet’ // Acta Universitatis Stockholmiensis. Stockholm Studies Russian Literature 9.

Stockholm. 1979. S. 42. Предлагаемая здесь оппозиционная модель чёта/нечёта, жизни, роста/стагнации и смерти описывается Лённквист в отношении «Досок судьбы» как „постоянный поиск “перевёрнутого двойника” всего” (Lönnquist, op. cit., s. 41).

„Исторические события, люди, философии — всё организовано парами, между которыми он вычисляет отношения” (там же).

47 CC

47 CC III: 473.

48 CC

48 CC III: 504.

49

49 Там же.

50 CC

50 CC I: 94; см. также главу «Закон качелей» в: Lönnquist, op. cit., s. 29 ff.

51 CC

51 CC III: 445. Ниже —

ОЗС.

52 CC

52 CC III: 196.

53 CC

53 CC III: 461. См. также у Ханзен-Лёве выражение „гармоничная, космическая эстетика” относительно авангардистских группировок 1910-х гг. в России:

Aage A. Hansen-Löve. Der russische Fornalisnus.

Wien. 1978. S. 61.

54 CC

54 CC III: 228.

55 CC

55 CC II: 84.

56 CC

56 CC III: 237.

57 CC

57 CC III: 238.

58 CC

58 CC IV: 319.

59

59 Подробно о

луче мы поговорим в главе 8 настоящей работы.

Термины

волна и

луч тоже относится к

ряду.

Я вижу, что 317 лет — истинная волна луча времени (

U II: 220).

Ряд,

луч и

волна, в отличие от

ткани,

сети и

переплетения, определяются как более динамичные силы.

60 CC

60 CC IV: 319.

61 CC

61 CC III: 220.

62 U

62 U II: 315.

63 CC

63 CC III: 220.

64

64 О тесном взаимодействии различных искусств в начале этого века см. также:

Susan Compton. The World Backwards, Russian Futurist Books 1912–1916, The British Library Board.

London. 1978;

Camilla Gray. The Great Experiment in Russian Art 1863–1922.

London. 1962.

65 U

65 U II: 312.

66 U

66 U II: 311.

67

67 Хлебников:

Новалис, Пифагор, Аменхотеп IV предвидели победу числа над словом как способом мышления (

U II: 312).

68 CC

68 CC III: 495.

69 U

69 U II: 199.

70 CC

70 CC I: 11.

71 CC

71 CC I: 9.

72 U

72 U II: 100.

73 CC

73 CC III: 189.

74

74 Графемы, следующие за исходным звуком, редуцируются до второстепенных структур:

1. Первая согласная простого слова управляет всем словом — приказывает остальным (

CC III: 235).

75 CC

75 CC III: 507.

Воспроизведено по:

Peter Stobbe. Utopisches Denken bei V. Chlebnikov.

München: Verlag Otto Sagner. 1982. Slavistische Beiträge • Band 161. S. V, 1–32.

Перевод В. Молотилова

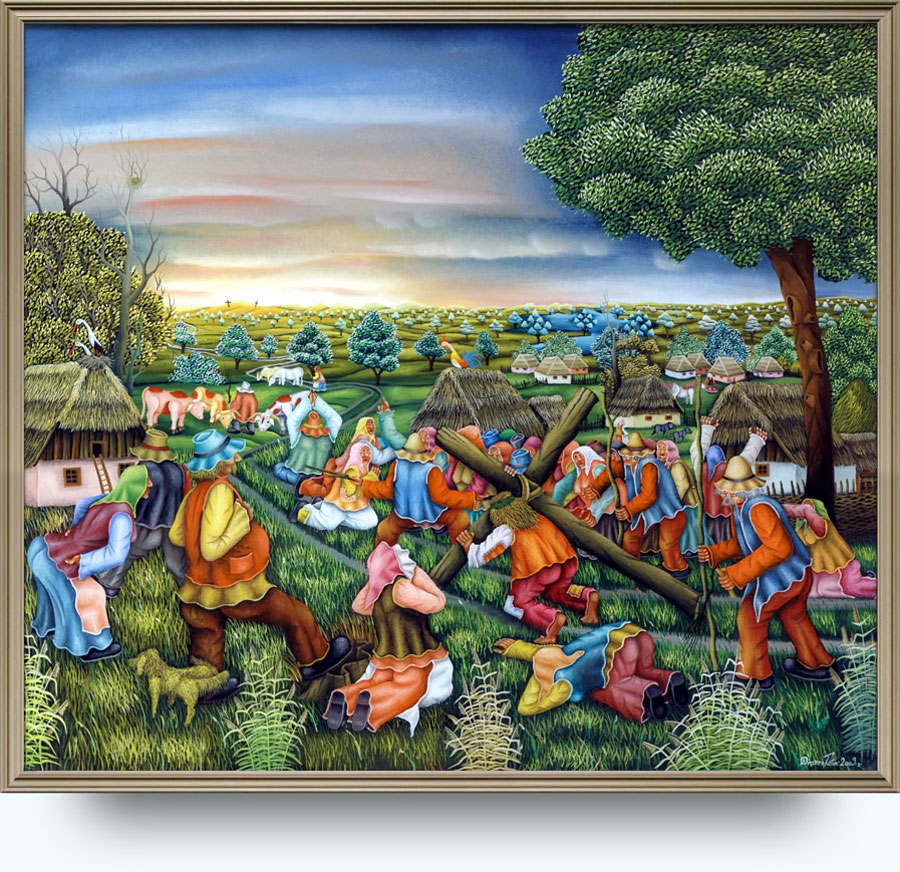

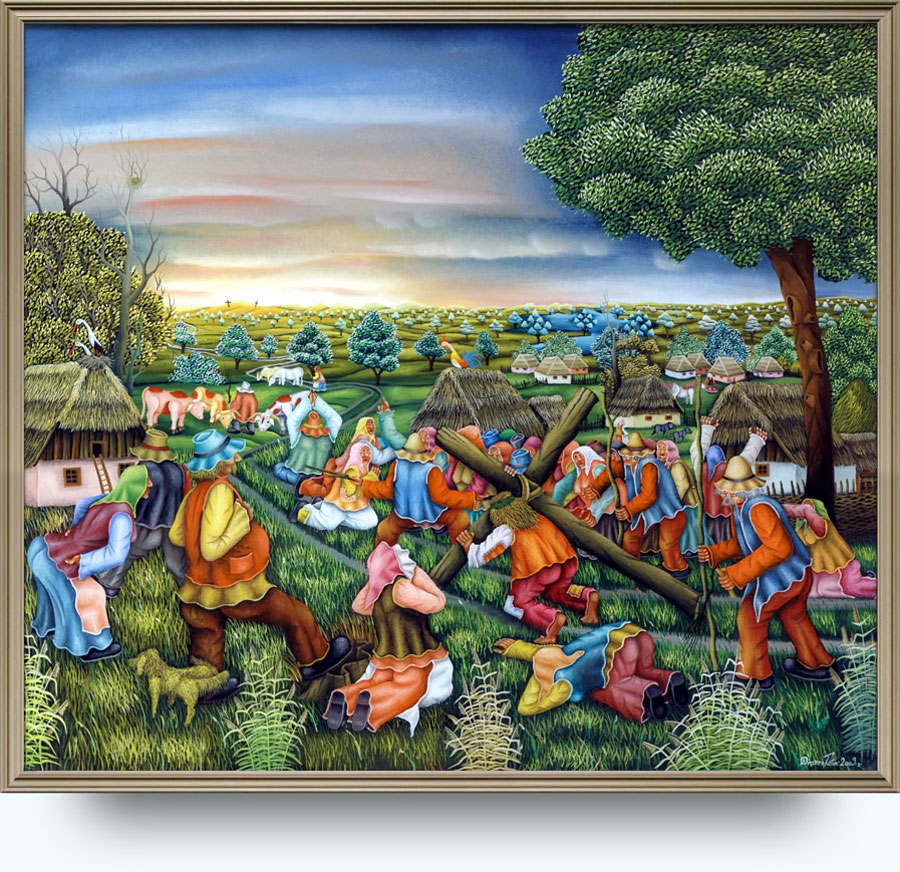

Изображение заимствовано:

Dražen Tetec (род. 1972). Put do Kalvarije. 2009. Ulje na staklu. 70×80 cm.

Продолжение следует

иже мы рассмотрим утопические построения русского писателя Велимира Хлебникова (1885–1922), причём не в качестве социальных благопожеланий поэта, а как образчики его умозрения.

иже мы рассмотрим утопические построения русского писателя Велимира Хлебникова (1885–1922), причём не в качестве социальных благопожеланий поэта, а как образчики его умозрения.![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()