Р.Д.Б. Томсон

Хлебников и 36 +36

От переводчика

ноябре 1921 года Хлебников создал ряд произведений,

1

в числе которых советские критики выделяют „триптих революции”. Считается, что состоит он из поэм «Ночь перед Советами», «Прачка» и «Настоящее».

2

Однако Владимир Марков утверждает, что «Прачка» и «Настоящее» „почти неразличимы, поскольку в действительности являются двумя версиями одного и того же проекта”, и предлагает включить в „трилогию” «Ночной обыск», признавая, что есть „возражения против такой классификации”.

3

Моя цель — обоснование того, что «Ночь перед Советами», «Настоящее» и «Ночной обыск» действительно образуют трилогию, а именно: каждая из этих поэм выигрывает от сопоставления с двумя другими; они объединены сюжетом (прежде всего, темой

ночи и хронологической прогрессией, подразумеваемой названиями), своей образностью и “сверхцелью”, полностью раскрытой финалом «Ночного обыска».

Важную подсказку даёт загадочный эпиграф этой поэмы, 36 + 36. Исследователи, обычно с некоторым недоумением, повторяют догадку Петра Митурича (женатого на любимой сестре Хлебникова Вере), о том, что сумма (1458) представляет собой количество ударов сердца (за время около 18 минут) между двумя смертями: казнью белого юноши и сожжением красных матросов, или (что почти одно и то же) время, необходимое для прочтения поэмы.4 Оба предположения несостоятельны: в поэме несколько диалогов, продолжительная расправа над фортепиано и застолье, что в совокупности значительно превышает 18 минут; чтение поэмы вслух требует около 40 минут.

Оба предположения несостоятельны: в поэме несколько диалогов, продолжительная расправа над фортепиано и застолье, что в совокупности значительно превышает 18 минут; чтение поэмы вслух требует около 40 минут.

Подсказка посредством эпиграфа состоит в том, что Хлебников связывал степени трёх с инверсией исторических событий:

‹...›

для двух обратных точек во времени очень своеобразна скрепа 3а + 3а или 3n + 3n, или в более простом виде 3n. Такая скрепа времени соединяет событие и противособытие во времени.5

Неполнота пояснения очевидна: если 3n связывает событие и противособытие, то выражение 3a + 3а должно связывать событие, противособытие и контрпротивособытие. Другое осложнение вызвано тем, что количество дней в хлебниковском 36 (729) почти в точности совпадает с двумя годами, выраженными в днях (730); таким образом, 36 + 36 в днях равно 2 + 2 или 2 × 2 или 22 годам. При этом 2 и его степени у Хлебникова тоже привязаны к историческим событиям или направленности таковых (духу времени). Следовательно, эпиграф «Ночного обыска» можно истолковать двумя способами: как спад, если время измеряется в днях, и как возрастание, если речь идёт о годах. В 1921–1922 гг. Хлебников считал день основной единицей времени, но указанную несообразность можно списать на замысловатую подоплёку «Ночного обыска».

Эти наблюдения придают датировке Хлебниковым указанных поэм (пересчитать случаи подобного педантства у него можно пальцами одной руки) особое значение. Дальнейших разысканий не требует одно: эпиграф относится к чему-то предваряющему создание «Ночного обыска». И действительно, есть письменное свидетельство того, что поэт считал 1921 поворотным годом.6 Он и не мог рассуждать здесь о будущем, поскольку не знал, какую из степеней следует присвоить тройке; следовательно, имеется в виду некое событие ноября 1917 года. К счастью (этот временной отрезок насыщен историческими датами), в «Досках судьбы», своде хлебниковских нумеролого-исторических изысканий, находим ясное на это указание. Среди закономерных, предопределённых могуществом тройки, событий Хлебников выделяет следующее:

Он и не мог рассуждать здесь о будущем, поскольку не знал, какую из степеней следует присвоить тройке; следовательно, имеется в виду некое событие ноября 1917 года. К счастью (этот временной отрезок насыщен историческими датами), в «Досках судьбы», своде хлебниковских нумеролого-исторических изысканий, находим ясное на это указание. Среди закономерных, предопределённых могуществом тройки, событий Хлебников выделяет следующее:

Царские долги были признаны Советской Россией 6.ХI.1921 г., через 36+ 36 = 1458 дней после начала Советской власти 10.XI.1917 г., когда они были приравнены ничему.7

Ниже Хлебников повторил это утверждение:

‹...›

пользуясь законом отрицательного сдвига через 3n дней, мы составляем роспись поворотов вправо по отношению к 1.XI.1917 — советскому сдвигу: через 36+36 дней — 6.XI.1921, признание царских долгов ‹...›

8

Поэт учёл високосный год и переход на григорианский календарь; небольшая погрешность (если 1.XI.1917 считать опечаткой) объяснима тем, что в первом случае указаны обе конечные даты, во втором — лишь одна из них.

Весьма любопытно, что образность Хлебникова в «Ночном обыске» обнаруживает признаки сходства со стилем изложения в его трудах по нумерологии истории. В «Досках судьбы» он поясняет свойства степеней тройки следующим образом:

Событие делало поворот на 2d, два прямых угла, и давало отрицательный прелом времени. Полночь события становилась его полднем, и вскрывался стройный, тикающий пылающими, взорванными столицами государств, ход часов человечества.

9

Итак, действие трилогии разворачивается ночью, которую пальба и поджоги на последних страницах поэм превращают в день. Кульминация «Ночного обыска» — прикуривание от лампады. Перерабатывая отрывок с этим святотатством для включения в сверхповесть «Зангези», Хлебников вводит образ спичек судьбы, делая более наглядной связь прикуривания с “красным петухом”, т.е. поджогом, в «Ночном обыске» скрытую в игре слов:

Курится?

Петух!10

В «Зангези» к этой Плоскости примыкает раздел с “периодическими таблицами”, показывающими, в частности, связь отдалённых в пространстве и времени событий посредством степеней тройки.

Общий смысл эпиграфа, таким образом, вполне ясен: поэт уверен, что первоначальному импульсу Октябрьской революции противодействует признание большевиками внешнего долга Российской империи. Обеспокоенность Хлебникова этой уступкой разделяли многие русские футуристы. В своих «Окнах РОСТА» Маяковский пытался оправдать поворот в политике выверенностью курса партии, но его собственные опасения очевидны.11

Негодование футуристов усиливала их приверженность довольно странному, и, тем не менее, расхожему истолкованию марксизма. Приветствуя исторически неизбежную революцию, залог новой эпохи в жизни человечества, они опасались разлагающего влияния прошлого, будь то культура, искусство, наука или привычки мышления и поведения.12 Именно сшибка ценностей нарождающегося и отжившего — приводной ремень трилогии Хлебникова. «Ночной обыск», её замыкающий, повествует об очевидном ослаблении революционного импульса, а образы и построение поэмы выявляют последствия этого (неприятного, надо полагать, для будетлян) явления.

Именно сшибка ценностей нарождающегося и отжившего — приводной ремень трилогии Хлебникова. «Ночной обыск», её замыкающий, повествует об очевидном ослаблении революционного импульса, а образы и построение поэмы выявляют последствия этого (неприятного, надо полагать, для будетлян) явления.

Каждая поэма трилогии насыщена столкновениями “просвещённого меньшинства” и низов общества. В «Ночи перед Советами» и «Настоящем» Барыней и, соответственно, Великим Князем13 повествование начинается и заканчивается; “золотая середина” предоставлена простонародью. Затаённая ненависть первой поэмы взрывается во второй и неистовствует в третьей, однако в центральной части «Ночного обыска» на передний план выведена семья среднего достатка.

повествование начинается и заканчивается; “золотая середина” предоставлена простонародью. Затаённая ненависть первой поэмы взрывается во второй и неистовствует в третьей, однако в центральной части «Ночного обыска» на передний план выведена семья среднего достатка.

Ещё бóльшую симметрию выказывает построение трилогии в целом. Старая служанка Барыни и, чуть позже, представительница попранного и оскорблённого крестьянства (Собакевна) в «Ночи перед Советами» названы видением зловещим. Беловик «Ночного обыска» включал вымаранную по неизвестной причине строку финала Старуха, зловещая Старуха! Большинство исследователей отождествляет эту Старуху с матерью казнённого белого юноши, но, принимая во внимание симметрию зачина и конца трилогии (воистину поразительную, даже если не принимать во внимание зловещую Старуху как отвергнутый вариант), вполне вероятно, что её следует рассматривать как возмездие во плоти. Хлебников уже опробовал нечто подобное в стихотворении «Азия»: повитуха — мятежей старуха переворачивает страницы книги, в которой расстрел царей был гневным знаком восклицанья.14 Зловещая Старуха заключительных строк «Ночного обыска» мстит уже не господам, а вчерашним рабам.

Зловещая Старуха заключительных строк «Ночного обыска» мстит уже не господам, а вчерашним рабам.

Подобное развитие претерпевает и образ (икона). Образ, дедушки подарок | образок девичий в первой главе «Ночи перед Советами» соотносится как с Барыней, так и с её прислугой, порождениями общественного уклада, которому грозят гибельные перемены. В «Настоящем» образóв нет, но глава 17 «Прачки» посвящёна земным и небесным богам времён царизма. В «Ночном обыске» образ расстреливают, а над иконописным Спасителем глумятся. Но Господь поругаем не бывает: поэт в конце концов позволяет верховным силам действовать, и Божьей карой за святотатство избирает пожар.

Стоит отметить и настойчивость глаз голубых в «Ночи перед Советами». У служанки в глазах голубые лучи,15 унаследованные от бабки16

унаследованные от бабки16 и отца.17

и отца.17 Этот цвет соответствует морю, т.е. революции (образы несгибаемых большевиков, преимущественно чекистов, с радужкой стального с отливом в голубизну цвета позже станут клише у Бориса Пильняка и Всеволода Иванова). Однако в «Ночном обыске» синий цвет предпослан богу. У одного из матросов на груди наколка распятия порохом синим.18

Этот цвет соответствует морю, т.е. революции (образы несгибаемых большевиков, преимущественно чекистов, с радужкой стального с отливом в голубизну цвета позже станут клише у Бориса Пильняка и Всеволода Иванова). Однако в «Ночном обыске» синий цвет предпослан богу. У одного из матросов на груди наколка распятия порохом синим.18 У иконописного Христа тёмно-синие глаза19

У иконописного Христа тёмно-синие глаза19 — даже этот условно революционный образ изъят у большевиков и передан Богу.

— даже этот условно революционный образ изъят у большевиков и передан Богу.

Доминирующий образ трилогии — гончие, настигающие зайца; именно в этом образе подспудная тема возмездия раскрыта наиболее полно. В «Ночи перед Советами» гончие отождествляются с помещиками; основная часть повествования — рассказ барской прислуги о том, как её бабку заставили кормить грудью борзого щенка вместе с её младенцем (игра слов щеночек/сыночек20 подчёркивает это уравнивание; в итоге кормилица щенка высыхает в щепку).21

подчёркивает это уравнивание; в итоге кормилица щенка высыхает в щепку).21 В охотничьих забавах своего господина крестьяне видят зайцами себя; на протяжении всего повествования рассеяны намёки на обратимость такого расклада. Юноша (будущий папаня служанки) вздёргивает любимую собаку барина, за что его секут едва не до смерти.22

В охотничьих забавах своего господина крестьяне видят зайцами себя; на протяжении всего повествования рассеяны намёки на обратимость такого расклада. Юноша (будущий папаня служанки) вздёргивает любимую собаку барина, за что его секут едва не до смерти.22 История эта дана в обрамлении угроз служанки Барыне:

История эта дана в обрамлении угроз служанки Барыне:

— Вас завтра повесят!

Слово

добыча применительно к

Барыне дважды повторяется в начальных строках как предчувствие восстания народа против его угнетателей. В «Прачке» этот переворот показан въяве:

чернорабочие подобны

щенятам,

23

а старый Петербург, который восставшие намереваются

поджечь головнёй, оказывается

тысячей белою зайцев. Возможно, этот образ не появляется в «Настоящем» только потому, что Хлебников придумал иной способ его подачи в заключительной части своей трилогии.

«Ночной обыск» начинается с братвы, рыщущей в поисках добычи — белых зверей. Цвет не просто указывает на принадлежность к белому движению (белякам) — это связующее звено трилогии: зайцы в «Ночи перед Советами» — беляки.24 Но, стóит вчитаться внимательно, в решающем эпизоде с расправой над фортепиано этот образ снова переворачивается:

Но, стóит вчитаться внимательно, в решающем эпизоде с расправой над фортепиано этот образ снова переворачивается:

Кто играет из братвы?

— А, это можем...

Как бахнем ложем...

Аль прикладом...

Глянь, братва,

Топай сюда,

И рокот будет и гром и пение...

И жалоба,

Как будто тихо

Скулит под забором щенок.

Щенок, забытый всеми.

И пушек грохот грозный вдруг подымается,

И чей-то хохот, чей-то смех подводный и русалочий.

Столпились. Струнный говор,

Струнный хохот, тихий смех.

— Прикладом бах!25

В строке

И жалоба Хлебников почти незаметно переходит от высказываний персонажей к речи от третьего лица. Внезапно возникает набор ощущений, полностью противоположных грубой речи, насильственным действиям и сумбуру предыдущих событий. Но с той же стремительностью насилие берёт верх, и фортепиано выбрасывают из окна (

этот ящик, где воет цуцик,

26

презрительно замечает один из матросов).

Если бы действие в приведённом выше отрывке приостановилось на сравнении фортепиано со щенком и продолжилось падением проволок ящика на мостовую, «Ночной обыск» мало бы что добавил к разгулу мщения (а не возмездия) в первых двух поэмах трилогии; фортепиано как признак буржуазного быта — расхожий в ранней советской литературе образ, и как таковой использован в «Прачке» (Тот ящик, где струн, / Где барышни слышался вой / И звуки Шопена). Но пугливый цуцик вдруг перестаёт быть игралищем лютой ненависти и непреодолимой силы; он вновь часть устоявшегося уклада жизни, но теперь рассматривается как жертва и примыкает к русалке, входящей в совершенно иной набор хлебниковских ценностей. Именно это переосмысление образа щенка | цуцика сообщает трилогии бóльшую часть её неоднозначности. По мере того, как разворачивается действие «Ночного обыска», присутствие сверхъестественных сил ощущается с нарастающей силой: фортепиано не издаёт звуков покорности, но втайне смеётся над братвой, укоризненные очи Спасителя на иконе, в которую выстрелили, напоминают моряку русалку с туманными могучими глазами.27

Оба эти образа тесно связаны с центром притяжения поэмы — казнью молодого белого зверя. Он смеётся и просит, чтобы стреляли наверняка:

— Даёшь в лоб, что ли?28

Просьба уважена, и вот последние слова храбреца:

— Прощай дурак! Спасибо

За твой выстрел.29

Готовность к смерти и отвага (позже повторенные белой барышней, но её щадят) белого зверя впечатляют предводителя братвы; он не скрывает восхищения:

Подлец! смеётся после смерти!30

Позже, во хмелю,

Старшой трижды вслух воспроизводит подробности расстрела,

31

с каждым разом больше и больше осознавая свою бессмысленную жестокость, даже видит упрёк в глазах иконы. И тоже отказывается покориться: бросает вызов

богу, как

этот мальчик бросил вызов ему:

— Даёшь в лоб, что ли?

Даешь мне в лоб, бог девичий,

Ведь те же семь зарядов у тебя.

С большими синими глазами?

И я скажу спасибо

За письма и привет.

— Море! Море! ‹...›

Хочу убитым пасть на месте,

Чтоб пал огонь смертельный

Из красного угла. —

Оттуда бы темнело дуло

Чтобы сказать ему — дурак!

Перед лицом конца.

Как этот мальчик крикнул мне,

Смеясь беспечно

В упор обойме смерти.

Я в жизнь его ворвался и убил,

Как тёмное ночное божество.

Но побеждён его был звонким смехом,

Где стёкла юности звенели.

Теперь я бога победить хочу

Весёлым смехом той же силы,

Хоть мрачно мне

Сейчас и тяжко. И трудно мне.32

В финале поэмы Старшой, кажется, достигает своей цели. Он видит, как вспыхивает огонь, и принимает позу хладнокровной удали:

Горим! Спасите! Дым!

А я доволен и спокоен.

Стою, кручу усы и всё как надо.

Спаситель! Ты дурак!33

Согласно Владимиру Маркову, этот прощальный жест представляет „сомнительную ценность”.34 Отчасти виной тому тон высказываний: речь Владимира перед казнью исполнена безрассудной отваги, а Старшой изъясняется как мрачный фаталист. Того, что белому зверю подсказывает его врождённый инстинкт, вожак братвы достигает усилием воли и наигранностью, а разительный контраст выдержки мальчика с навязчивыми амбициями Старшого ещё больше обесценивает его поведение в преддверии развязки. Очевидная зацикленность матроса-большевика на несгибаемости врага выказывает скорее различие, нежели сходство отношения к смерти противоборствующих сторон.

Отчасти виной тому тон высказываний: речь Владимира перед казнью исполнена безрассудной отваги, а Старшой изъясняется как мрачный фаталист. Того, что белому зверю подсказывает его врождённый инстинкт, вожак братвы достигает усилием воли и наигранностью, а разительный контраст выдержки мальчика с навязчивыми амбициями Старшого ещё больше обесценивает его поведение в преддверии развязки. Очевидная зацикленность матроса-большевика на несгибаемости врага выказывает скорее различие, нежели сходство отношения к смерти противоборствующих сторон.

Но с какой бы стати красным подражать ценностям белых? Достояние царизма — икону, фортепиано, да и саму “образованную прослойку общества” новая власть не ставит ни в грош и безжалостно уничтожает на протяжении всей трилогии. Чем же тогда объяснить переимчивость Старшого? Предательством революционных идеалов (вспомним признание внешнего долга царской России)? раскаиванием в крайностях революции, осуждённой на повторение ошибок своих предшественников и бессильной усвоить “непреходящие ценности” (отсюда божественное “возмездие” и восстановление в правах царского бога)? Короче говоря, насколько большевистская революция свободна от наследия прошлого? В этом смысле признание царских долгов многое проясняет. Прошлое — не просто набор обязательств, ничтожных для новой власти, но и совокупность моральных, эстетических и духовных ценностей, достойных восхищения. Может ли революция обрести это сокровище без правопреемства?

С одной стороны, подвижки от безоговорочного принятия вооружённого восстания в «Ночи перед Советами» и «Настоящем» к идеологической шероховатости «Ночного обыска» налицо; с другой — было бы недопустимым упрощением предполагать, что по мере написания трилогии “вектор лояльности” поэта развернулся на 180°. Хлебников мало сочувствовал культуре прошлого. Он подписал печально знаменитый манифест «Пощёчина общественному вкусу» (1912), то есть оказался в числе тех, кто призывал „бросить Пушкина, Достоевского, Толстого и проч. и проч. с парохода современности”.35 Вполне возможно, что именно Хлебников сподвиг Маяковского ответить «Грядущему хаму» Мережковского (1906) остроумной рифмой „Пришедший Сам”.36

Вполне возможно, что именно Хлебников сподвиг Маяковского ответить «Грядущему хаму» Мережковского (1906) остроумной рифмой „Пришедший Сам”.36 Неспроста же в коротком стихотворении «Признание» (1922) первые буквы фамилий Хлебников и Маяковский, образующие слово хам, названы проделками рока.37

Неспроста же в коротком стихотворении «Признание» (1922) первые буквы фамилий Хлебников и Маяковский, образующие слово хам, названы проделками рока.37

Уяснить отношение Хлебникова к наследию прошлого помогает ряд сравнений с двумя самыми известными поэмами Блока, «Двенадцатью» и «Возмездием». Перекличку «Двенадцати» и «Ночного обыска» отмечали не раз, но лишь как таковую, без подробностей. Владимир Марков указал на сходство хлебниковских убийц святых и „святой злобы” Блока и выявил ряд совпадающих по смыслу строк,38 а вот самое поразительное сходство — образ Христа — не заметил, кажется, никто. В поэме Блока, несмотря на доходящее до ненависти неприятие, вопреки проклятиям красноармейцев, Христос возглавляет их шествие в качестве знаменосца.39

а вот самое поразительное сходство — образ Христа — не заметил, кажется, никто. В поэме Блока, несмотря на доходящее до ненависти неприятие, вопреки проклятиям красноармейцев, Христос возглавляет их шествие в качестве знаменосца.39 Он отождествляет Себя с революционерами, хотят они того или нет. Хлебников вторит Блоку прикровенно до изумления: татуированным на груди Старшого распятием. Но в финале его поэмы святотатцы и богохульники получают (полной уверенности в этом нет) по заслугам: бог отворачивается от революционеров.

Он отождествляет Себя с революционерами, хотят они того или нет. Хлебников вторит Блоку прикровенно до изумления: татуированным на груди Старшого распятием. Но в финале его поэмы святотатцы и богохульники получают (полной уверенности в этом нет) по заслугам: бог отворачивается от революционеров.

По всей видимости, эти различия в значительной степени обусловлены подходом к символам как таковым. Блок склонен видеть в прошлом предзнаменование настоящего40 (подобно тому, как средневековые богословы малейшее ветхозаветное событие считали прообразом какой-либо подробности жизненного пути Иисуса). Предчувствуя революцию, Блок рассматривал Христа как единственно приемлемый её символ, вне историко-религиозных оценок. Действительные и приписываемые Христу качества не имели отношения к такого рода предназначению, иной раз даже противоречили ему (в авторском комментарии к «Двенадцати» читаем: „Я иногда сам ненавижу этот женственный призрак”41

(подобно тому, как средневековые богословы малейшее ветхозаветное событие считали прообразом какой-либо подробности жизненного пути Иисуса). Предчувствуя революцию, Блок рассматривал Христа как единственно приемлемый её символ, вне историко-религиозных оценок. Действительные и приписываемые Христу качества не имели отношения к такого рода предназначению, иной раз даже противоречили ему (в авторском комментарии к «Двенадцати» читаем: „Я иногда сам ненавижу этот женственный призрак”41 ). Тон поэмы — преимущественно резкий, саркастический и богохульный — то и дело сбивается на какофонию. Дабы предварить явление Христа, Блок вводит образы красоты и чистоты, кротости и неземной тайны за пару строк до финальной развязки:

). Тон поэмы — преимущественно резкий, саркастический и богохульный — то и дело сбивается на какофонию. Дабы предварить явление Христа, Блок вводит образы красоты и чистоты, кротости и неземной тайны за пару строк до финальной развязки:

‹...›

Так идут державным шагом —

Позади — голодный пёс,

Впереди — с кровавым флагом,

И за вьюгой невидим,

И от пули невредим,

Нежной поступью надвьюжной,

Снежной россыпью жемчужной,

В белом венчике из роз —

Впереди — Исус Христос.

42

Враждебности красногвардейцев к невидимому знаменосцу Блок не придаёт никакого значения: люди понятия не имеют о силах, игралищем которых оказываются.

А вот в «Ночном обыске» исконные понятия о Спасителе сугубо подчёркнуты, да и тема тайны и красоты поднята, в сравнение с Блоком, гораздо раньше, за четыре страницы (степановского СП. — В.М.) до финала:

Глаза предрассветной синевы

И вещие и тихие

И строги и прекрасны,

И нежные несказанной речью,

И тихо смотрят вниз

Укорной тайной,

На нас, на всю ватагу

Убийц святых,

На нашу пьянку

Убийц святых.43

Это признание ценности красоты и сострадания исподволь приуготовляет читателя к финальной сцене и свидетельствует о принципиально ином, в сравнение с Блоком, подходе к современности. Хлебников пытается разрешить моральную дилемму революции; Блок её не замечает. «Двенадцать» заканчивается экстазом; «Ночной обыск» — неразгаданной тайной. Сравнивая их, Марков замечает: „Этос хлебниковской поэмы совершенно иного свойства”.44

Зато совпадения с «Возмездием» для понимания сути «Ночного обыска» весьма существенны. Название поэмы Блока следует понимать двояко; но, прежде всего, это воздаяние за преступление отдельной личности или сплочённого сообщества. В этом смысле оно обычно и понимается, хотя неясно, какого рода криминал Блок здесь имеет в виду. Но этот мотив у него нередко (вспомним «Шаги Командора») связан с темой Дон Жуана. Казалось бы, в «Ночном обыске» ничего подобного нет; и всё-таки вызов, брошенный сверхъестественному существу, налицо:

— Даешь в лоб что ли?

Даешь мне в лоб, бог девичий,

Ведь те же семь зарядов у тебя.

С большими синими глазами?

И я скажу спасибо

За письма и привет.

— Море! Море! Он согласен!

Он взмахнул ресницами,

Как птица крыльями.45

Разумеется, у Хлебникова отсутствует эротический подтекст, обычно приписываемый этой теме.

Однако в названии поэмы Блока проглядывает более глубокий смысл, заложенный в эпиграфе, взятом из пьесы «Строитель Сольнес» Ибсена „Юность — это возмездие”.46 В этом смысле каждое новое поколение мстит предшествующему. Возмездие, повторяясь вновь и вновь, длится бесконечно.47

В этом смысле каждое новое поколение мстит предшествующему. Возмездие, повторяясь вновь и вновь, длится бесконечно.47 В июле 1919 года, через полтора года после завершения «Двенадцати», Блок описал свои намерения относительно «Возмездия» так:

В июле 1919 года, через полтора года после завершения «Двенадцати», Блок описал свои намерения относительно «Возмездия» так:

Её план представился мне в виде концентрических кругов, которые становились всё уже и уже, и самый маленький круг, съёжившись до предела, начинал опять жить своей самостоятельной жизнью, распирать и раздвигать окружающую среду и, в свою очередь, действовать на перифирию.

48

Затем эта схема переводится в термины меняющихся отношений между личностью и её окружением — от безудержного индивидуализма XIX века к новому коллективизму и обратно:

Отдельные отпрыски всякого рода развиваются до положенного им предела и затем вновь поглощаются окружающей мировой средой; ‹...›

Мировой водоворот засасывает в свою воронку почти всего человека, от личности почти вовсе не остаётся следа, сама она, если остаётся ещё существовать, становится неузнаваемой, обезображенной, искалеченной. Был человек — и не стало человека, осталась дрянная вялая плоть и тлеющая душонка. Но семя брошено, и в следующем первенце растёт новое, более упорное; и в последнем первенце это новое и упорное начинает, наконец, ощутительно действовать на окружающую среду; таким образом, род, испытавший на себе возмездие истории, среды, эпохи, начинает, в свою очередь, творить возмездие ‹...›

Что же дальше? Не знаю, и никогда не знал; могу сказать только, что вся эта концепция возникла под давлением моей всё растущей ненависти к различным теориям прогресса.

49

Соответственно, обширный план «Возмездия» предусматривал в эпилоге рождение ребёнка, зачатого героем „от семени, кинутого им в страстную и грешную ночь в лоно какой-то тихой и женственной дочери чужого народа”.

50

Может показаться, что вследствие заявленной „ненависти к различным теориям прогресса” Блок видит историю неким итогом праздного шатания из крайности в крайность, но есть подозрение, что поэт намеревался вывести из этой доморощенной диалектики некий высший синтез. В любом случае, разница с апокалиптической завершённостью «Двенадцати» очевидна. На протяжении 1918 и 1919 годов Блок постепенно отходит от такого рода воззрений. Статья «Катилина» (апрель-май 1918 г.) знаменует в этом смысле переходный этап: революция по-прежнему рассматривается как апокалиптическое событие, но с “отсрочкой приговора”. Такие более поздние свидетельства, как неотправленное письмо Маяковскому от декабря 1918 г. и статья «Крушение гуманизма», предваряют основные положения предисловия к «Возмездию» (июль 1919).

Идейная подкладка поэм Блока и тайнопись трилогии Хлебникова кое в чём схожи. В обоих случаях приливы и отливы истории подчиняются собственным, независимым от человеческих представлений о справедливости и добре, законам. Но там, где Блоку нужен итоговый синтез, придающий ходу истории по-человечески понятный смысл, ему с Хлебниковым не по пути: будетлянин уверен, что события чередуются хотя и таинственным, но умопостигаемым образом. Хлебниковские “периодические таблицы” и впрямь не столь уж отличны от „возмездия” Блока, но в них есть место для личной свободы (найдите что-либо подобное в двух великих поэмах Блока), а моральные и логические дилеммы его воззрений не приносятся в жертву какой-либо метафизической догме.

На более глубоком уровне структура трилогии Хлебникова, эпиграф 36 + 36 и тонкий баланс повествования в «Ночном обыске» поднимают, не претендуя на разрешение, один из самых захватывающих вопросов советской эстетики: отношение нового общества к наследию царизма. Можно ли воспринять ценности и достижения прошлого, не осквернившись о его тёмные стороны? Представляется вполне закономерным, что не марксист, а именно футурист первым — и наиболее глубоко — вработался в эту целину советской литературы.

————————

Примечания 1

1 Дата создания поэмы «Ночь перед Советами» не указана в Собрании произведений Велимира Хлебникова в 5 томах,

Москва, 1928–1933 (Степанов, на по сути, предположил 1920), но в последующих изданиях приводится 1 ноября 1921 года. «Прачка» датируется тем же 1 ноября 1921 года. «Настоящему» первоначально присвоено 7/II–11/II — 1921, очевидно, неправильное прочтение ноября (одиннадцатого месяца) как февраля (второго месяца) из-за путаницы между римскими и арабскими цифрами, что было исправлено в более поздних изданиях. Ночной обыск датируется тем же 7 ноября – 11 ноября 1921 года.

В настоящей статье цитаты взяты из пятитомного Собрания произведений, 1928–1933, переизданного как Собрание сочинений в 4 книгах, под ред. Владимира Маркова,

Мюнхен, 1968–1972. Книга I воспроизводит тома I и II издания Степанова, Книга II — III и IV; Книга III содержит том V Степанова, с некоторыми дополнительными материалами, имеющими особое значение для этой статьи. В дальнейшем это издание даётся в сокращённом виде: СС, т. I–V.

2 В. Хлебников

2 В. Хлебников. Избранные стихотворения / ред. Н. Степанов.

Москва. 1936. С. 64.

3 Vladimir Markov

3 Vladimir Markov. The Longer Poems of Velimir Khlebnikov.

Berkeley. 1962. P. 167.

воспроизведено на www.ka2.ru 4 СП

4 СП I: 325. В своих расчётах Хлебников обычно принимал 81 удар сердца в минуту, и я испытал немалое удивление, узнав, что немецкий пехотинец должен был делать 81 шаг в минуту. Однако в другом месте поэт различает сердцебиение мужчины (70 в минуту) и женщины (81). При этом Хлебников в этих расчётах добивался исключительно того, чтобы соотнести удары сердца с днями, основой основ всех его исторических изысканий.

5 СС

5 СС III: 474.

6 СП

6 СП IV: 149.

7 СС

7 СС III: 476. Несмотря на датировку Хлебникова, есть сведения, что это решение было принято Советским правительством в конце октября 1921 года. (См. Известия, 29 октября 1921 г.).

8 СС

8 СС III: 483.

9 СС

9 СС III: 477.

10 СП

10 СП I: 267,

СС III: 347.

Спички судьбы упоминаются и в других поздних работах Хлебникова. См.: «Как стадо овец мирно дремлет ...» (

СП III: 180) и «Кто он, Воронихин столетий..» (

СП V: 103).

11 В.В. Маяковский

11 В.В. Маяковский. Признали долг // Полное собрание сочинений в 13 т.

Москва. 1955–1960 (далее

ПСС), Том. III, с. 429. Следует отметить, что, как только признание было оглашено, Советское правительство отказалось от своих обязательств по погашению этих долгов на Генуэзской конференции в апреле 1922 года. В честь этого события было написано стихотворение Маяковского «Моя речь на Генуэзской конференции» (

ПСС IV: 27). Ту же реакцию можно обнаружить и в «Лирическом отступлении» Асеева (1924):

Знаю я:

мы долгов не платим,

И платить не будем.

Но под этим истлевшим платьем

Как пройти мне к людям?

(Н. Асеев. Собрание произведений в 5 т. Москва. 1963–1964. Т. I. С. 395)

12

12 Более подробно см. мою статью: Mayakovsky and his Time Imagery // Slavonic and East European Review, No. III, April 1970, pp. 181–200.

13

13 Марков предполагает, что прототипом выбран Великий князь Константин, популярный и плодовитый поэт, писавший под псевдонимом К. Р. (там же, с. 227). Старый порядок и здесь неразрывно связан со старой культурой.

14 СП

14 СП III: 122.

15 СП

15 СП III: 217.

16 СП

16 СП I: 220.

17 СП

17 СП I: 224.

18 СП

18 СП I: 268.

19 СП

19 СП I: 270.

20 СП

20 СП I: 224.

21 СП

21 СП I: 228.

22 СП

22 СП I: 230. Владимир Марков предполагает, что мальчик умирает, и поэтому удивляется, когда он успел стать отцом няни (там же, стр. 169); в поэме, однако, сообщается лишь о том, что он заболевает чахоткой и выглядит хуже тех, кого кладут в могилу.

23 СП

23 СП III: 232.

24 СП

24 СП I: 221.

25 СП

25 СП I: 261.

26 СП

26 СП I: 262.

27 СП

27 СП I: 272. Образ

русалки — один из наиболее распространённых у Хлебникова. Он неизменно связан с духовно и эстетически положительными ценностями и противопоставляется материализму и жестокости современного мира. Сравните в этой связи «Поэт», 1919 (

СП I: 153–159) и «Над глухонемой отчизной: „Не убей!” (

СП III: 57).

28 СП

28 СП I: 255. Фразеологизм

Даёшь! становится лейтмотивом возмездия; ответом ей

Даём... (матросы) или

Даёт... (икона или

бог). В «Зангези» читаем:

Если в пальцах запрятался нож,

А зрачки открыла настежью месть —

Это время завыло: „Даёшь!”

А судьба послушная: „Есть”.

29 СП

29 СП I: 256.

30 СП

30 СП I: 257.

31 СП

31 СП I: 265–266.

32 СП

32 СП I: 269, 271.

33 СП

33 СП I: 273.

34 Vladimir Markov

34 Vladimir Markov, op. cit., p. 181.

35

35 Цит. по:

В. Маяковский, ПСС, Том. XIII, с. 245.

36

36 Речь Маяковского с таким названием была произнесена 24 марта 1913 года. Первое использование фразы Хлебниковым встречается в «Неизданной статье» (

СП V: 187), которую можно датировать лишь приблизительно 1913–1914 годами; он снова использовал эту фразу в статье «!Будетлянский» (там же, с. 194), созданной на том же материале. Предположительно, эта фраза тогда была в ходу среди футуристов, но мы знаем, что в конце своей жизни Хлебников обвинил былых сподвижников (особенно Маяковского и Асеева) в плагиате его идей. См. «Кручёных» (

СС III: 400).

37 СП

37 СП III: 293.

38 Vladimir Markov

38 Vladimir Markov, op. cit., p. 183.

39

39 Эта, возможно, спорная интерпретация основана не столько на тексте поэмы, сколько на записях Блока в его дневнике от 10 марта 1918 года: „... Христос с красногвардейцами. Едва ли можно оспаривать эту истину, совершенно ясную для людей, читавших Евангелие и размышлявших об этом” (Собрание сочинений в 8 т.

Москва-Ленинград. 1960–1963, далее Блок, СС, т. VII, с. 330).

40

40 Например, Куликово поле как предзнаменование восстания русского народа против интеллигенции вне каких-либо конкретных сопоставлений или сходства. Хлебников, напротив, придерживался более “аллегорических” воззрений; его особенно привлекали мелочи, незначительные детали знаковых событий. Различия во взлядах двух поэтов весьма и весьма существенны. Блок был апокалиптиком: верил, что живёт в конце времён, что современные ему события придают новый смысл всей предшествующей истории. Хлебников прекрасно понимал, что история продолжится и после него, чему свидетельством его предсказания.

41

41 Блок, СС, Т. VII, стр. 330.

42

42 Там же, т. III, стр. 359.

43 СП

43 СП I: 269.

44 Vladimir Markov

44 Vladimir Markov, op. cit., p. 183.

45 СП

45 СП I: 269.

46

46 Блок, СС, Т. III, стр. 295.

47

47 Принимая во внимание двусторонний характер этой концепции возмездия, можно отметить, что для матросов их вожак —

Старшой, в то время как

белая жертва отличается молодостью и, что ещё более важно,

звонким смехом (

СП I: 271).

48

48 Блок, СС, Т. III, стр. 297.

49

49 Там же, с. 297, 298.

50

50 Там же, с. 299. Эта идея в некотором смысле предвосхищает появление сироты Тани Живаго в финале романа Пастернака.

Воспроизведено по:

R.D.B. Thomson. Khlebnikov and 36 +36.

Russian and Slavic Literature / Ed. R. Freeborn, R.R. Milner-Gulland and C.A. Ward.

Columbus, Ohio. 1976. P. 297–312.

Перевод В. Молотилова.

Благодарим проф. Й. Ужаревича (Josip Užarević, Zagreb) за содействие web-изданию.

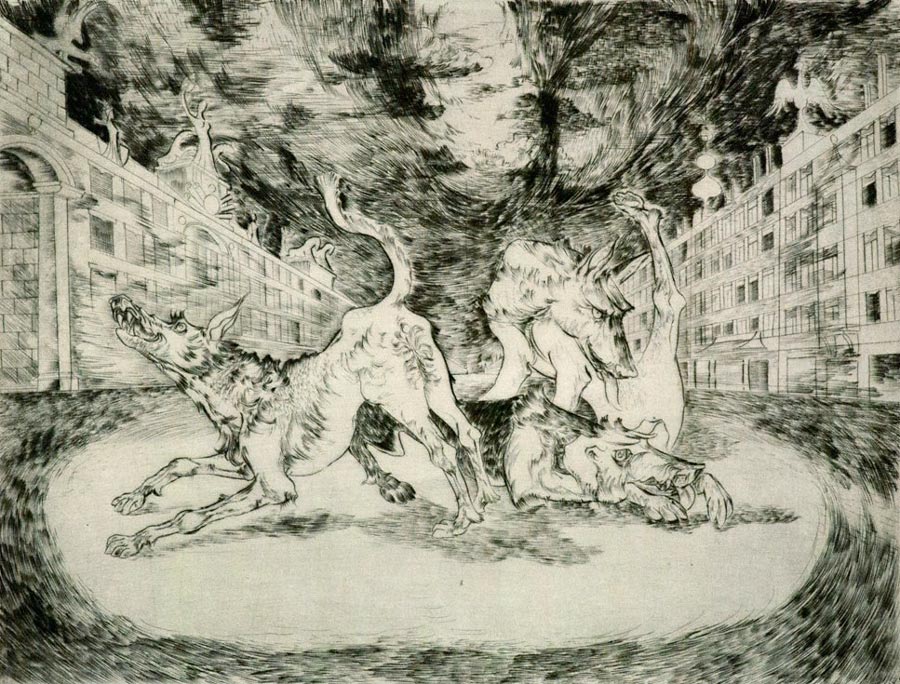

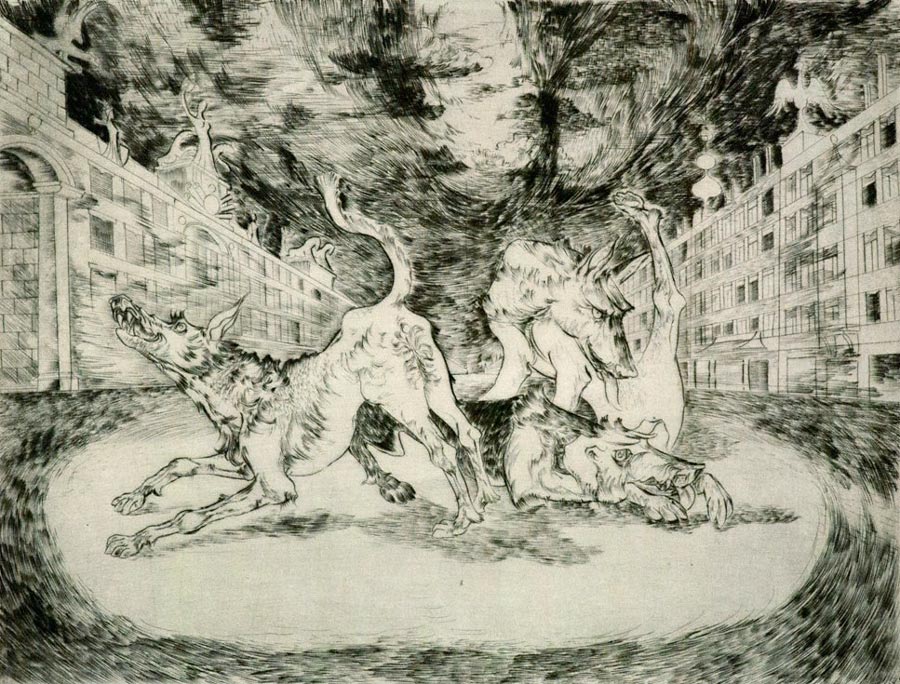

Изображение заимствовано:

Ханс Грундиг (1901–1958).

SA хозяйничают на улице. 1935. Офорт. 25 × 33 см.

pdf поэмы В. Хлебникова «Ночной обыск» по: СП I: 252–273

————————

Тезоименитство св. апостола Фомы

Йосипу Ужаревичу

Прошли те времена, когда от Индигирки до Гудзона было рукой подать: шуганул мамонтов на Берингов перешеек — и айда. Теперь не то. Теперь я, например, чукча, они — могикане. И вместе нам не сойтись никогда.

Такие вот нехорошие мысли одолевают всякий раз, когда переобуваюсь в сыскаря и отбываю в Западное полушарие. Усталость наперёд: никто и пальцем не пошевелит. Да-да, дескать, помогу-помогу, мол. А воз и ныне там. На сей раз то ли чутьё обмануло, то ли повезло наотмашь.

Sent: Sunday, April 6, 2025 22:33

To: Ronald Thomson

Subject: namesake from Toronto

Dear Professor!

I am looking for your namesake from Toronto, Professor Thomson (R.D.B. Thomson). Attached is his article, which I translated with pleasure and would like to know a little more about the author, except that he is a Slavist and a specialist in Russian futurism.

Best wishes.

Vladimir S. Molotilov, Russia

Не прошло и дня, получаю ответ: знать не знаю, ведать не ведаю, но справки наведу. Подпись: Ron B. Thomson, D.Phil. Fellow Emeritus Pontifical Institute of Mediaeval Studies, Toronto.

Докладываю вкратце об итогах сотрудничества.

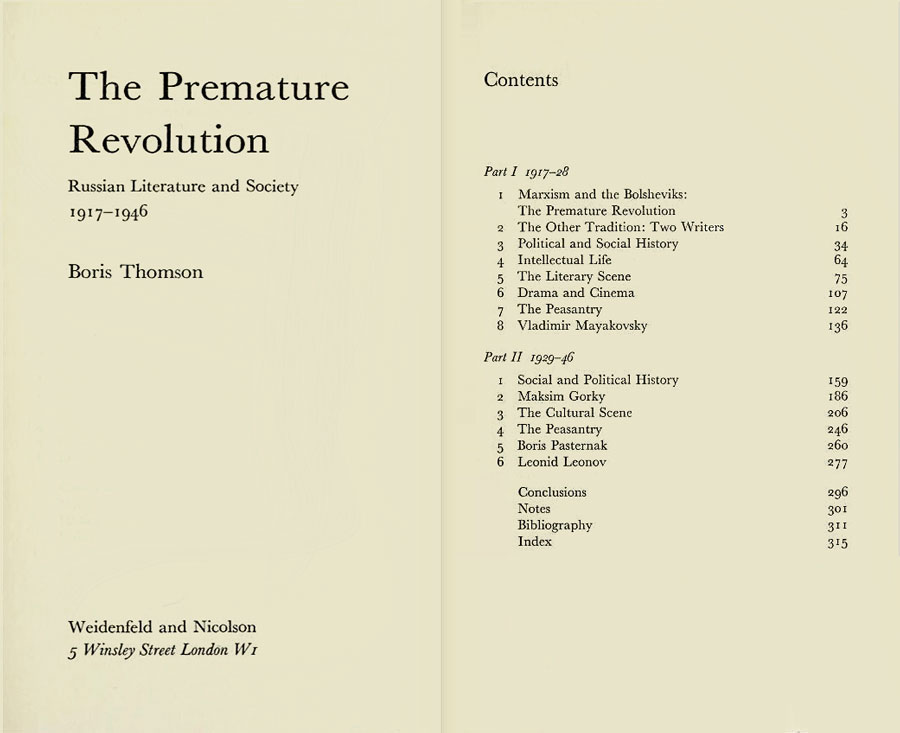

Book: Boris Thomson. Premature Revolution: Russian Literature and Society 1917–1946. London. 1972.

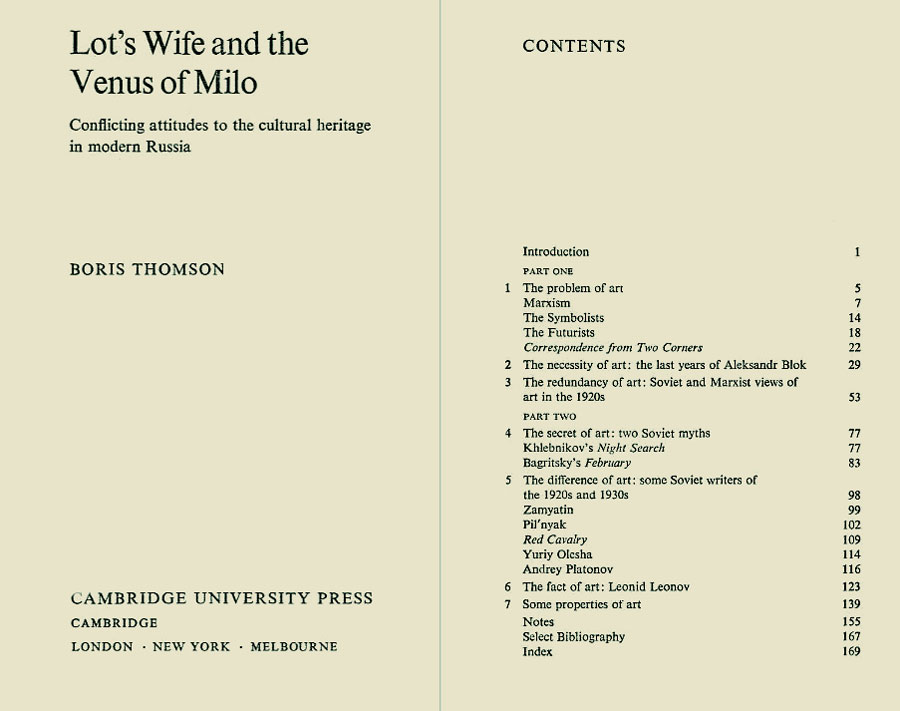

Book: Boris Thomson. Lot’s Wife and the Venus of Milo. Cambridge, UK. 1978.

Boris Thomson. Art of Compromise: The life and work of Leonid Leonov. Toronto. 2001.

* * *

Summary

by Ron B. Thomson (D.Phil.),

Fellow Emeritus,

Pontifical Institute of Mediaeval Studies, Toronto | Сведения,

собранные Роном Б. Томсоном, доктором филологических наук, почётным членом Папского института средневековых исследований, Торонто |

| R.D.B. Thomson was a professor of Slavic Studies at the University of Toronto until his retirement around 2000. He wrote scholarly articles under the name R.D.B. Thomson and published three books (refer to above) under the name Boris Thomson. He appears to have been born about 1935 and received his doctorate from either the University of Oxford or the University of Cambridge. Before he moved to Toronto, he was part of the School of Slavonic and East European Studies at the University of London. | Р.Д.Б. Томсон был профессором славистики в Университете Торонто до своей отставки приблизительно в 2000 году. Он писал научные статьи под именем Р.Д.Б. Томсон

и опубликовал три книги (см. выше) под псевдонимом Борис Томсон. Судя по всему, он родился около 1935 года и получил докторскую степень либо в Оксфордском, либо в Кембриджском университете. До переезда в Торонто преподавал в Школе славянских и восточноевропейских исследований Лондонского университета. |

То-то будет весело, то-то хорошо: очередной Р.Д.Б. Томсон, он же Борис Томсон (The secret of art: two Soviet myths // Thomson, Boris. Lot’s Wife and the Venus of Milo. Cambridge Univercity Press. 1978. P. 77–98) вот-вот станет достоянием русскоязычных велимирян.

ноябре 1921 года Хлебников создал ряд произведений,1

ноябре 1921 года Хлебников создал ряд произведений,1![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()