В. Молотилов

Целитель

Нужно хладнокровно держать одну руку на руле,

а другой отталкивать окружающих,

чтобы не причинить им вреда.

Ван Гог

1. Ослиная челюсть

юди сведущие неумолимы: Велимир Хлебников — один из.

юди сведущие неумолимы: Велимир Хлебников — один из.Рядовой случай, см. www.ka2.ru/nauka/shuvalov_1.html. То ли дело демонстративный (по Леонгарду) акцентуат. Большая редкость.

И вовсе нет, никакая не редкость. Навалом. Пруд пруди. Как грязи. Видите плешивого старика в очёчках? Урча и постанывая от наслаждения, он гложет мосол моего предисловия к «Первому велимироведу»:

Г.А. Левинтон говорит, что Хлебников привлекает душевнобольных. Возможно. Лично меня привлекают «Заметки о Хлебникове» Г.А. Левинтона.

Первый велимировед

Плешивый старик — демонстративный (по Леонгарду) акцентуат.

Мог бы урчать и постанывать наедине с собой — так нет, подавай ему соглядатаев. Чем больше кумушек у замочной скважины, тем заливистее постанывает, гад.

Да что замочная скважина. Стариковы стены что сито. Да что сито — глазки дверные во все дырки понатыканы. Тысячи глазков широкого обзора. Стоит голый на подоконнике и постанывает зазывно.

Так ведь я же душевнобольной. Тяжёлый психопат, по Леонгарду.

Огласил приговор не скажу кто не скажу кому. Я благоволил согласно кивнуть. Утвердительное мановение. Величаво и беспечально. У соседа корова сдохла, бывает.

И вдруг — чпок железяка о железяку на чердаке: да это, друг, уж не ты ли? Корчма на границе литовской, вот именно. Только не сиганёшь из окошка в Европу: стой голый на подоконнике и постанывай.

Называется перевод. Не с языка на язык — с пути на путь. Перевод стрелки. Чпок железяка о железяку — и паровоз левей летит. На твоей корове остановка. Три желудка бурёнке набить удумал: хороша трава забвения на запасном пути. Под личным присмотром. Не упас, дурак набитый.

Мы ещё доберёмся до Валентина Катаева, травника-забавника. Пусть без коровы, но доберёмся. А до слова ‘дурак’ — уже добрались. Русский ‘дурак’ сирияне глаголаху ‘рака’.

Но Владимир Маяковский — демонстративный акцентуат похлеще меня, не говоря о Пушкине. Чудное мгновение он помнит. Помни себе, да помалкивай в тряпочку. Зачем навязываться посторонним? Как дай Вам Бог любимой быть другим. Ишь, выворачивается наизнанку.

А Хлебников — заурядное шизо. Пеший полк 93-й. Не по Леонгарду.

И вдруг старикашка с мослом раздаётся в детину с челюстью. С ослиной челюстью в неимоверной деснице. Десницей называют руку, при виде которой зубы так и просятся с десны.

Почему с ослиной челюстью? Потому что плешь быльём поросла, до плеч. Враг узнает, что действительно смерть придёт. Неужели я настоящий, ужаснётся враг. Слышен раскатистый рык: „Убивать надо таких знатоков!”

Правильно, родной брат Валентина Катаева. Ещё доберёмся до старшенького. Налегке.

Не нужен собор сорока толковников, чтобы сообразить: в деснице детины челюсть именно того осла. Чей потомок мягко процокал в Иерусалим. По белым одеждам, радостно брошенным на попрание. Против такой челюсти не попрёшь.

Правильно, это Сампсон во всеоружии. Не Самсон, а именно Сампсон. Псон сродни греческой психе, которую один прохиндей украл в Колхиде: до плавания аргонавтов эллины не знали букву ψ.

Сампсон — лекарь-самородок, внушением пользует.

Это вам не демонстративный акцентуат. Не навязывает окружающим своё внутреннее содержание. Махнёт ослиной челюстью — просека во вражьей рати. Зачем навязывать. Надо внушать.

Конечно, Илья Муромец Печерский тоже в наглядные пособия годится: тридцать лет давил тараканов, и вдруг переключился на татар.

Ибо стыдно, братие, сиднем сидеть, когда Хлебникова на волосяном аркане в полон уволакивают. Не попустим, братие. Дадим острастку.

2. Рака и уроде

То есть откроем Благую Весть на нужном стихе.

О заповеди: не убий. Слышасте, яко речено бысть древним: не убиеши: иже бо аще убиет, повинен есть суду. Аз же глаголю вам: яко всяк гневаяйся на брата своего всуе, повинен есть суду: иже бо аще речет брату своему, рака: повинен есть сонмищу: а иже аще речет, уроде: повинен есть геенне огненной.

Рака и уроде, кто сии?

Толкуют, будто ‘рака’ есть гнилой человек, а ‘уроде’ — болезный умом. Вроде Володи. С прибабахом. Малость не того. Два вольта в разбеге. Сдвинутый по фазе. Крыша поехала. В горах был ранен в лоб, сошёл с ума от раны. Идиот князь Мышкин. Пьянство — добровольное сумасшествие.

Чокнутый–помешанный–тронутый–свихнутый.

Безумец, одним словом. По мнению рекущего. Который повинен жуткому наказанию. Если хотя бы единожды озвучил такое мнение. Да будет по слову Господа нашего, Иисуса Христа.

Убоясь греха осуждения, трезвое простонародье называло людей невыгодного в борьбе за существование поведения единообразно: убогими. Что у трезвого на уме — у пьяного на языке; отсюда буйное цветение иносказаний.

В «Борисе Годунове» есть Николка неизвестных лет, в железном колпаке и веригах. Николка самовластительному злодею в глаза правду-матку режет: нельзя молиться за царя Ирода — Богородица не велит. Денно и нощно возносят молитвы за царя присные его, но скорбит душа Бориса. Молись за меня, блаженный. Нет, Борис, нельзя Борис.

Блаженный не знал душещипательного ‘душевнобольной’, а понимал про себя другое:

Месяц светит,

Котенок плачет,

Юродивый, вставай,

Богу помолися!

Холуи обрывают Николку, когда тот маленького царевича вслух жалеет. Мусоргский холуёв переиначил в Шуйского (которого лично я очень уважаю за стойкость в заточении):

Молчи, дурак! Схватите дурака!

Царёвы слуги не проявляют рвения по первому разряду, ибо хорошо знают, чем оно грозит. За ‘дурака’ они повинны сонмищу, за ‘урода’ — геенне огненной.

Потому что ‘юрод’ — это и есть цсл ‘уроде’.

А сам себя Николка мог обзывать уродом сколько его душе угодно. Его здоровой душе. Потому что юродство — христианский подвиг. Великий подвиг благочестия.

Юродство — сознательный выбор и добровольное мученичество. ‹...›

Субъективно — это аскетическое самоуничижение, мнимое безумие, оскорбление и умерщвление плоти, подкрепленное буквальным толкованием Нового Завета: Аще кто хощет ко Мне ити, да отвержется себе (Мф. XIV, 24, 25); “Мы юроди Христа ради” (1 Кор. IV, 10). ‹...›

Объективная сторона этого явления заключается в том, что юродивый живет в миру и обличает пороки и грехи сильных и слабых мира сего, невзирая ни на какие приличия. Презрение к общественным нормам — своеобразная привилегия и непременное условие юродства.

С европейским шутом нашего героя роднят две вещи — дар предвидения и неприкосновенность. Но шут лечит пороки смехом, а смеяться над представлением юродивого может только грешник, не понимающий серьезного душеспасительного смысла этого спектакля одного актера. Здесь цель — рыдать над смешным. Юродивый достигает истины, только обретая себя в абсолютной раздвоенности. ‹...›

Самоуничижения ради святой присваивает себе чужое — грешное, безобразное, унизительное — поведение. Он играет в грешника. Нарушение приличий для него норма, а не аномалия. В одиночестве юродивый ведет себя иначе. Для себя он реализует не игровое, а однозначное и серьезное поведение. ‹...›

Поведение юродивого превращает игру в реальность, демонстрируя нереальный, показной характер внешнего окружения. Скрытый личиной безумия, юродивый глумится, как скоморох, шалует. Всякое людское место годится для сценической площадки. Зрелищем чудным и странным он одинаково хорош и в кабаке, и в монастыре. Его могут побить, но юродивый безмолвно и благодарственно сносит побои толпы. Для грешных очей это зрелище — соблазн, для праведных — спасение. ‹...›

Юродивого мучают и заушают, хотя должны благоговеть. Он вводит сердца людские в соблазн и мятеж, хотя должен вести их стезей добродетели. И он молится за тех, кто подверг его укорению, биению и пханию. Идеальный костюм его — нагота. Обнажаясь, юродивый надевает “белые ризы нетленныя жизни”. Опять двусмысленность, потому что нагота — и символ души, и источник плотского греха. Он натурально между ангелом и бесом. Изъясняется этот ангелобес загадками и иносказаниями. Речь его притчеобразна, а слово “притча” в Древней Руси понималось в самых разных смыслах: уподобление, иносказание, гадание, загадка, изречение, присловие, поговорка, посмешище, предмет пересудов (“притча во языцех”). Но все равно, основной язык — язык жестов, причем откровенно провокационных и апорийных.

Григорий Амелин. Игра в грешника

Обернёмся на слова Григория Амелина: „Юродивый достигает истины, только обретая себя в абсолютной раздвоенности”. А ещё юродивый, по Амелину, — мнимый безумец, притворщик в личине.

Прикидывается. Дуру валяет. На понт берёт.

Одиноким лицедеем называл себя Велимир Хлебников. Который оскорблял и умерщвлял свою плоть. Который имел дар предвидения 1917-го года и обладал неприкосновенностью в Персии во время джихада, священной войны. Который вводил в сердца людские соблазн и мятеж.

Зарубите себе на носу: юродивый достигает истины, только обретая себя в раздвоенности. Сознательный выбор, а не болезнь. По Григорию Амелину.

Эти слова не имеют к Велимиру Хлебникову ни малейшего отношения, друзья мои.

А теперь вперёд, к развилке.

Про геенну огненную слыхали все, это не ‘рака’ с неизвестным ударением.

Ещё раз, ещё раз:

Слово рака, говорит святой Златоуст, не составляет большой обиды; оно выражает только некоторое неуважение к другому. У Сириян, из языка которых взято сие слово, оно было бранным словом, которое, впрочем, по весьма обыкновенному употреблению своему, не выражало частных недостатков того, к кому относилось, но только означало неспокойное состояние души того, кто произносил его, и служило выражением гнева. Итак, вторая степень преступления, осуждаемого Спасителем, состоит в том, когда человек не удерживает гнева в себе, но выражает его словами, с смущённым тоном. Третья степень нарушения заповеди: не убиеши, состоит в том, когда кто говорит другому: урод. Сие название, по точнейшему преложению подлинной Евангельской речи, значит собственно: глупый; но как мудрость у древних означала не столько просвещённый ум, сколько благочестивую жизнь, так глупостью называлось нечестие. Посему словом урод указывается на нравственные недостатки; и следовательно, кто называет другого сим именем, тот, осуждая его, обнаруживает злое расположение и презрение к нему.

По «Добротолюбию» выходит, что Г.А. Левинтон геенне огненной не подлежит: ‘уроде’ есть безнравственный человек, а вовсе не безумец. Не душевнобольной, а бесстыжий.

Но вот другой толковник:

Трем видам преступлений соответствуют три формы суда: беспричинный гнев оплачивается привлечением виновного к местному суду; слова презрения: „Пустой человек, или, по-еврейски, рака”, — наказываются судом Синедриона; оскорбление же нравственной стороны человеческой личности влечет за собой наказание оскорбителя в самой позорной форме: смертной казни и выбросом его тела для сожжения, что является символом Божественного неприятия. В Матфее 5:22 стоит слово ‘безумный’ вместо еврейского ‘морех’, что значит ‘буйный, непокорный’ и используется в таком смысле во Второзаконии 21:18,20: имеется в виду глупость прямого сопротивления Закону Божьему. Многие комментаторы соглашаются с этим, и, в таком случае, греческое слово ‘мере’ — это переданное греческими буквами еврейское ‘рака’. Однако это может быть переводом еврейского слова ‘навал’ (‘глупый, низкий’), такое имя было удачно дано жестокому мужу Авигеи. Слово это, в любом случае, содержит намек на порочность.

То есть Матфей перевёл с еврейского ‘чокнутый’, а не ‘бесстыжий’. Но тогда ‘уроде’ — это душевнобольной, со всеми вытекающими:

Вы слышали, что сказано древним:

„Не убивай;

кто же убьет, подлежит суду”.

А Я говорю вам,

что всякий, гневающийся на брата своего напрасно,

подлежит суду;

кто же скажет брату своему: „рака”,

подлежит синедриону;

а кто скажет: „безумный”,

подлежит геенне огненной.

Всё, с Г.А. Левинтоном покончено: подлежит геенне огненной, ещё как подлежит.

Ну и пусть. Всё равно меня привлекают «Заметки о Хлебникове» Г.А. Левинтона.

А вот заметки А.В. Шувалова не привлекают ни в малейшей степени: без божества, без вдохновения. Холодный сапожник.

Валентин Домиль (см. www.ka2.ru/nauka/domil_1.html) тоже не Якоб Бёме, зато с Аделаидой Ивановной в ладах. Искусство Домиля принадлежит народу. Терпение, народ своё получит.

Хлеба и зрелищ.

Хлеб зарыли кулаки, поэтому главным искусством объявляется кино.

Что ни говори, прапорщик Палиевский отчётливо шаг печатал. Чеканил, если угодно. В психическую на Хлебникова. Погон к погону с поручиком Пильским и ротмистром Катаевым. Сестра милосердия О. Седакова в кадр не попала, а их благородие полковник Марков показан со спины:

Сумасшедшим Хлебников не был, а был безумцем (большая разница) — как Блейк, Гёльдерлин, Ницше, Ван Гог и др. Безумие давало великие образцы искусства и величайшие прозрения.

Владимир Марков состарился и впал в непосредственность. Величайшие прозрения, говорят, свойственны ему как никогда. Профессор Роналд Вроон ходит за ним и записывает, ходит и записывает. В дальнейшем обнародует, надо полагать.

Марков и Вроон — штат недружественной страны. Дружников и Жолковский, вот что такое Калифорния. Главное, чтобы не было войны. Выручай, королевство Датское.

Гамлету однажды пришла в голову идея прикинуться безумцем. Это носится в воздухе Дании, видимо. Во всяком случае, земляк принца Нильс Бор самым решительным образом настаивал на безумных идеях. Не понарошку безумных, а по-настоящему, как Офелия.

Нильс Бор полагал, что благоразумие в науке — величайшая глупость. Зряшняя трата сил и средств. Благоразумные учёные оглядываются на прошлые достижения, а Бор осуждал эту привычку вертеть шеей.

Что позади — не суть важно, полагал Бор. А вдруг не райские кущи. Вдруг Содом и Гоморра.

Сумасшедших от безумцев Бор не отличал, зато хорошо разбирался в естествознании: безумные идеи не должны двоиться. Никакого двойного дна. Содомиты двоились двуснастные, вот на жупел и напоролись.

Цельность, доведённая до из ряда вон. Никакого расщепления: ни лучинки, ни волоконца. Вот на чём настаивал Нильс Бор.

Однажды юноша недюжинного телосложения, отменный пловец, поклялся найти оправдание смертям русских моряков. Не адмирала Макарова гибель, а нижних чинов. Юноша вознамерился докопаться до тайных пружин смерти простонародья. Понять, чтобы простить Бога.

Семнадцать лет кряду он самозабвенно предавался этому занятию.

До последнего дыхания оправдывал Бога, до последнего. Говорил правду, всегда одну правду. Пытаясь выговорить истину. Которая мучительно проста, а вот поди ж ты.

Самая настоящая безумная идея. Как того и требовал Нильс Бор.

Цельность, доведённая до из ряда вон: семнадцать — и каких! — лет: два общественных переворота и три войны. Третья — отечественная, в Персии. Для персиян отечественная. Комиссары в пыльных шлемах помалкивали о своём позоре: их скинули в море. В набежавшую волну. Потому что они с севера, что ли. Последним покидал Иран Гуль-мулла. Комиссар в пыльном шлеме. Из чехла от пишущей машинки. Не спеша. Неприкосновенная для персиян особа.

Пловец то и дело попадал в воронки. Воронки бывают от снарядов и от завихрения потока жидкости. В жидкости — потоке событий, например — образуется область пониженного давления. Поэтому водовороты затягивают на дно. Спасение — нырок. Чем глубже, тем вернее. Общественного переворота в Индии не произошло, потому что Хлебников сиганул в Каспий, а вынырнул в Москва-реке. Не в Ганге, как намеревался поначалу. Вынырнул в Москва-реке, чтобы доложить соотечественникам о проделанной работе по оправданию смертей, то есть Бога.

Заметки впрок.

Мама выводит погодков Нильса и Харальда Боров на прогулку, и встречные копенгагенцы сочувственно покачают головой: бедная женщина!

Вывод: цыплят по осени считают.

Тынянов пишет, что Пушкин до пяти лет был тучный телепень. Но когда выучился у Арины Родионовны языку московских просвирен — задал нам жару чудными мгновеньями.

Вывод: нельзя торопиться с выводами.

О малолетнем Витюше мы ещё замолвим слово, дайте срок. Торопливость нужна при ловле блох, вот именно. Если блохи на бродячей собаке — торопиться не надо: это не блохи, а стрекулисты.

Бродяга судьбу проклинает. От судьбы не уйдёшь. То есть от меня. Торопиться не надо, сперва ободрим Г.А. Левинтона. Не подлежит Левинтон геенне огненной, не подлежит. С Аристотелем в ладах потому что. Логика называется наука.

Хлебников привлекает душевнобольных? Наверняка привлекает, почему нет. Лермонтов же привлекал Врубеля. Врубель коротал остаток дней своих в лечебнице, поэтому я такой храбрый. Последняя выходка его известна: Врубель вскарабкался голый на подоконник и открыл форточку (не верится, но факт). Потом слез и говорит: а теперь везите меня в Академию художеств. Через неделю гроб с его телом стоял в Академии художеств. Лермонтов, мучитель наш. Увяз коготок — пропала птичка. Врубель переводится с польского ‘воробей’. Оба невысокого росточка, Врубель и Федотов. Оба ни разу не попросили простого уголька, не говоря о тюбиках. Для Ван Гога у доктора Гаше всегда был наготове десяток-другой холстов на подрамниках и ящик масляных красок: когда отпускало — Винцент бросался работать, как одержимый. Когда отпускало. Он писал брату Тео, что просветления становятся короче и короче, вот-вот провалишься во тьму навсегда, поэтому нельзя расслабляться, ни в коем случае нельзя.

Хлебников привлекает исключительно душевнобольных? Нет, Левинтон так не говорит. Один парень в смирительной рубашке на тысячу румяных здоровяков из ИМЛИ, подумаешь.

Имени парня в смирительной рубашке Левинтон не оглашает. Зачем. Настоящих буйных мало, двое всего. Поэтому Левинтон не подлежит геенне огненной. Железная логика.

Неужто вы не читали писем прапорщика Палиевского (род. 1 мая 1932, окончил филологический факультет МГУ в 1955) с передовой? Напрасно, напрасно. Большой оригинал. Встретишь его, бывало:

— Как дела, брат Первомаич?

— Да так как-то… Вот, схолии к «Илиаде» пишу.

— Зачем? Разве мало их греки нагромоздили?

— То-то и оно. Мы, нынешние, ну-тка. Попробуй, скажи новое слово. Это вам не текучку в банки Эсмарха сцеживать. Вправе русский человек о Гомере замолвить слово или нет?

— И то. Значит, говоришь, Хлебников косил под блаженного? Юрода представлял: авось за священное безумие примут?

— Косил, не косил… Попробуй, встрянь поперёк их кагала: Мандельштам, Брик, Тынянов. Вправе русский человек замолвить слово о Хлебникове или нет? Да ты сам-то русский ли, очкарик?

— Ещё не хватало! Петя, а ведь Петровский, которого Хлебников бросил подыхать в солончаках, наутро явился к нему здоровёхонек, дыни трескать. Приятель сомлел чуток, отлежится и догонит. Приятель отлежался и догнал. Хлебников всех видел насквозь, он же провидец.

— Сомлел, не сомлел… Сам погибай, а товарища выручай, вот что!

— Петя, дай рупь. Погибаю после вчерашнего.

— Отлежишься и догонишь: планктон не тонет.

— И то. Прощай, немытая Россия.

3. Повинны геенне огненной

Нет, с Палиевским П.В. я никогда не пересекался. Это разминка перед боем с тенью его, неважно как зовут. Тоже тень на плетень, только бледная.

Русский я, русский. Мы слишком долго запрягаем, русские.

Потому что загадочные.

Глядь, Сивка-Бурка и сомлел, как Петровский в солончаках.

Пока мой конёк отдирает вросшие в назём копыта, дадим слово Святогору.

Разве Иван Бунин — не Святогор? Самый что ни на есть. Вот это русский язык, я понимаю.

Бунин имел привычку отворять желчные протоки не в кишечник, а в трахею. Весьма мучительное свойство, если принюхаться.

— Вам нравится Набоков? — спросил его как-то Борис Зайцев.

— Очень. Особенно роман «Ада, или радости с-трах-трах-трах-трах-трах-трах-трах-трах-трах-трах-трах-трах-трах-трах-трах-трах-трах-трах-трах-трах-трах-трах-трах-трах-трах-трах-трах-трах-трах-трах-трах-трах-трах-трах-трах-трах-трах-трах-трах-трах-трах-трах-трах-трах-трах-трах-трах-трах-трах-трах-трах-трах-трах-трах-трах-трах-трах-трах-трах-трах-трах-трах-трах-трах-трах-трах-трах-трах-трах-трах-трах-трах-сти».

Вот это чувство слова, я понимаю.

И не спорьте: основоположник психопатологии творчества Велимира Хлебникова — Иван Бунин. Бунин раньше всех разобрался и вник, раньше врачей. Не говоря о подлекарях.

Не бранное слово, спросите у Даля. Лекарь-недоучка. Толкуй больной с подлекарем. Если подлекарь изловчится получить высшее образование, то немедленно становится главным врачом. И устраивает подлянки подчинённым. Не буду называть имён.

Хлебникова, имя которого было Виктор, хотя он переменил его на какого-то Велимира, я иногда встречал ещё до революции (до февральской). Это был довольно мрачный малый, молчаливый, не то хмельной, не то притворявшийся хмельным. Теперь не только в России, но иногда и в эмиграции говорят и о его гениальности. Это, конечно, тоже очень глупо, но элементарные залежи какого-то дикого художественного таланта были у него. Он слыл известным футуристом, кроме того, и сумасшедшим. Однако был ли впрямь сумасшедший? Нормальным он, конечно, никак не был, но всё же играл роль сумасшедшего, спекулировал своим сумасшествием. В двадцатых годах, среди всяких прочих литературных и житейских известий из Москвы, я получил однажды письмо и о нём. Вот что было в этом письме (курсив мой. — В.М.): — Когда Хлебников умер, о нём в Москве писали без конца, читали лекции, называли его гением. На одном собрании, посвящённом памяти Хлебникова, его друг П. читал о нём свои воспоминания. Он говорил, что давно считал Хлебникова величайшим человеком, давно собирался с ним познакомиться, поближе узнать его великую душу, помочь ему материально: Хлебников, „благодаря своей житейской беспечности”, крайне нуждался. Увы, все попытки сблизиться с Хлебниковым оставались тщетны: „Хлебников был неприступен”. Но вот, однажды П. удалось-таки вызвать Хлебникова к телефону. — „Я стал звать его к себе, Хлебников ответил, что придёт, но только попозднее, так как сейчас он блуждает среди гор, в вечных снегах, между Лубянкой и Никольской. А затем слышу стук в дверь, отворяю и вижу: „Хлебников!” — На другой день П. перевёз Хлебникова к себе, и Хлебников тотчас же стал стаскивать с кровати в своей комнате одеяло, подушки, простыни, матрац и укладывать всё это на письменный стол, затем влез на него совсем голый и стал писать свою книгу «Доски Судьбы», где главное — “мистическое число 317”.

Грязен и неряшлив он был до такой степени, что комната вскоре превратилась в хлев, и хозяйка выгнала с квартиры и его и П. Хлебников был, однако, удачлив — его приютил у себя какой-то лабазник, который чрезвычайно заинтересовался «Досками Судьбы». Прожив у него недели две, Хлебников стал говорить, что ему для этой книги необходимо побывать в астраханских степях. Лабазник дал ему денег на билет, и Хлебников в восторге помчался на вокзал. Но на вокзале его будто бы обокрали. Лабазнику опять пришлось раскошеливаться, и Хлебников наконец уехал. Через некоторое время из Астрахани получилось письмо от какой-то женщины, которая умоляла П. немедленно приехать за Хлебниковым: иначе, писала она, Хлебников погибнет. П., разумеется, полетел в Астрахань с первым же поездом. Приехав туда ночью, нашёл Хлебникова и тотчас повел его за город в степь, а в степи стал говорить, что ему удалось снестись со всеми 317-ю Председателями, что это великая важность для всего мира, и так ударил П. кулаком в голову, что поверг его в обморок. Придя в себя, П. с трудом побрёл в город. Здесь он после долгих поисков, уже совсем поздней ночью, нашёл Хлебникова в каком-то кафе. Увидев П., Хлебников опять бросился на него с кулаками: — „Негодяй! Как ты смел воскреснуть! Ты должен был умереть! Я ведь уже снёсся по всемирному радио со всеми Председателями и избран ими Председателем Земного Шара!” — С этих пор отношения между нами испортились и мы разошлись, говорил П. Но Хлебников был не дурак: возвратясь в Москву, вскоре нашёл себе нового мецената, известного булочника Филиппова, который стал его содержать, исполняя все его прихоти, и Хлебников поселился, по словам П., в роскошном номере отеля «Люкс» на Тверской и дверь свою украсил снаружи цветистым самодельным плакатом: на этом плакате было нарисовано солнце на лапках, а внизу стояла подпись:

“Председатель Земного Шара. Принимает от двенадцати дня до половины двенадцатого дня”.

Очень лубочная игра в помешанного. А затем помешанный разразился, в угоду большевикам, виршами вполне разумными и выгодными:

Нет житья от господ!

Одолели, одолели!

Нас заели.

Знатных старух,

Стариков со звездой

Нагишом бы погнать,

Все господское стадо,

Что украинский скот,

Толстых, седых,

Молодых и худых,

Нагишом бы все снять

И сановное стадо

И сановную знать

Голяком бы погнать,

Чтобы бич бы свистал,

В звездах гром громыхал.

Где пощада? Где пощада?!

В одной паре с быком

Стариков со звездой

Повести голяком

И погнать босиком,

Пастухи чтобы шли

Со взведенным курком.

Одолели! Одолели!

Околели! Околели!

‹...›

Между прочим, Бунин сродни Левинтону в главном: не подлежит геенне огненной. И к Аристотелю не ходи: ославил Хлебникова симулянтом собственного величия, только и всего.

Воспоминания Бунина — козырной туз прапорщика Палиевского (см. Палиевский П.В. К понятию гения // Искусство нравственное и безнравственное. М. 1969).

И как воин-доброволец распорядился убойной картой? Правильно: передёрнул: мой курсив он спрятал в отточие, и получилось, что Бунин излагает выступление П. как прямой свидетель. Далее игрок в нравственность вываливает из рукава широкие обобщения:

Весёлая сценка. Предположим, что она — анекдот, и к тому же злобный. Но: не напоминает ли нам обращение Хлебникова с П. каких-то других, более широких отношений? Не видна ли здесь, говоря последним словом, модель для многих будущих выступлений гениев в аудиториях XX века?

Отлично, например, это спокойствие, угрюмая уверенность, что ему обязаны помогать, доходящая до истерии; умение вовремя хватить по голове — и правильно, как же иначе: раз позволяешь, получай и знай, что это посещение бога, дар. Чудесно также „нормальным он, конечно, никак не был... Однако был ли впрямь сумасшедший?”

Что гений обязан косить умом, кажется, ни у кого уже сомнений не вызывает, так прочно это с той поры распространилось: в каких только романах не расхаживал этот одинокий чудак, которого мерзкие мещане все норовят упечь в сумасшедший дом, а он только тихо и беспомощно улыбается. ‹...› При этом ничуть как будто и не предполагается, что эта сумасшедшинка может иметь другую, куда более интересную струну: стойкое и целенаправленное использование или, вернее, исполнение беспомощности — в уверенности, что ей рано или поздно будут, как зачарованные, помогать, иначе — серьёзную и смело рассчитанную игру, в которой можно и проиграть, если попадешь на достаточно трезвых людей, но можно и выиграть всё, добравшись до какого-нибудь центра массовой информации, — и тогда уже не выпускать его, пропагандируя себя и себе подобных до полного зачумления.

‹...›

Толпа же, как и предполагается, не дремлет. Зрелище только что укрывшихся на её глазах в ковчег возбуждает мысль об элите. Именно не у выдающихся умов возникает такая идея (и тут легенда), а в интеллектуализированной толпе. Туда, за ними, в сопричастность, куда принимают “не всех”, устремляются теперь эти все, расталкивая друг друга и образуя тот странный состав, которым питается гений: множество “избранных”. Массовая, раздробленная, как планктон, элита, готовая, однако, издать, если нужно, соединённый клич; это она поддерживает совершенно особенную атмосферу, неизвестную по прежним временам и так же мало изученную, как и сам тип нового гения, где мысль о принадлежности, обособленности, касте, как будто преодолённая, вдруг распространяется “по рядам”. Все члены охваченной ею общины могут считать cебя избранными, презирая “мещан”, то есть друг друга; с другой стороны, каждому дана надежда, что вскоре это болото убедится, кого оно смело не замечать.

Ка-ак он их, невыдающихся! Планктон-элита. Кашалотище, ну просто синий кит.

Корней Чуковский не всегда был пряничным дедушкой, другом обезьянки Чичичи. Надо было зарабатывать, кормить семью. Растить сына Колю.

Который, достигнув степеней известных, заклеймил Хлебникова „унылым бормотальщиком, юродивым на грани идиотизма, зелёной скукой, претенциозным гением без гениальности, усладой глухих к стиху формалистов и снобов”.

Это Николай Корнеевич самостоятельно сообразил — или впитал с молоком издетства?

Молодой Корней Чуковский пописывал статейки телесного пропитания ради. Пребойкое перо. Вот что отщелкнулось из-под него однажды:

В 1910 году в несуразном альманахе «Студия» некто никому не известный напечатал такие стихи:

О, рассмейтесь, смехачи!

О, засмейтесь, смехачи!

Что смеются смехами, что смеянствуют смеяльно,

О, засмейтесь усмеяльно!

О, рассмейся надсмеяльно — смех усмейных смехачей!

О, иссмейся рассмеяльно, смех надсмейных смеячей!

Смейево, смейево,

Усмей, осмей, смешики, смешики,

Смеюнчики, смеюнчики,

О, рассмейтесь, смехачи!

О, засмейтесь, смехачи!

Смехачи, действительно, смеялись, но, помню, я читал и восхищался. И ведь действительно прелесть. Как щедра и чарующе-сладостна наша славянская речь!

Иной, прочитав эти строки, станет допытываться, какое же в них содержание, что же они, в сущности, значат. А что, по-вашему, значит изумрудно-золотой узор на изумительном павлиньем хвосте? Или журчанье лесного ручья?

Ведь сколько раз наши поэтики из себя выходили, божились, что смысл поэзии будто ничто, а главное будто бы — словесная магия, обаяние напевов и звуков, однако никто не додумался до таких смехачей и смехунчиков! О, иссмейся рассмеяльно, смех надсмейных смеячей, — в самом деле, вы только подумайте, сколько лет, сколько веков, тысячелетий поэзия была в, плену у разума, у психологии, у логики, слово было в рабстве у мысли, и вот явился рыцарь, меченосец, герой, Виктор Хлебников и без всякого Крестового похода, мирно и даже с улыбочкой, разрушил эти вековые оковы, прогнал от красавицы Поэзии ее пленителя Кащея — Разум.

О, рассмейся надсмеяльно — смех усмейных смехачей! Ведь слово отныне свободно, можете с ним делать, что хотите, хоть венки из него сплетайте, словесные гирлянды, букеты, — о, как упивался Хлебников этой новой свободой слова в первые медовые дни после тысячелетнего плена, какие создавал он узоры, орнаменты из этих вольных, самоцветных слов!

Бобэоби пелись губы,

Вээоми пелись взоры,

Пиээо пелись брови,

Лиээай пелся облик.

Слушаешь, бывало, упиваешься. И вправду, до чего грациозно. Если на клочке полотна в каком-нибудь живописном этюде для нас так восхитительны краски, что мы и не замечаем сюжета, то почему же не восхищаться такою же словесною живописью, хотя бы и бессюжетною, хотя бы только орнаментальною.

Смехунчики еще и тем хороши, что, не стесняемый оковами разума, я могу по капризу окрашивать их в какую хочу окраску. Я могу читать их зловеще, и тогда они внушают мне жуть, я могу читать их лихо-весело, тогда мне чудится, что пасха, весна и что мне четырнадцать лет. Тогда смехунчики, смешики — как весенние воробушки, как бегущие малые тучки. Нет, действительно, без разума легче, да здравствует заумный язык, автономное, свободное слово!

„Уничтожим же устаревшее движение мысли по закону причинности, беззубый здравый смысл, симметричную логику!” — так постановили футуристы на последнем своем съезде в Финляндии.

Разум свергнут, весь мир безразумен (выделено мной. — В.М.), но, конечно, им и этого мало. Свобода — так свобода до конца! Рушить — так рушить!

Эвона когда слово произнесено. Новое слово безразумный.

Не прижилось, а зря.

‘Безумный’, ‘благоразумный’ и ‘безрассудный’ имеются во всех словарях, безразумный — только у молодого Корнея Ивановича.

По Чуковскому, безразумный значит вне беззубого здравого смысла, а не ума. Муха-цокотуха. Здравый смысл встаёт на дыбы: цокают подковы по мостовой. Муха по полю пошла. С какой стати цокот? Или муха языком цокает? И тому подобное.

Содомиты были преисполнены здравого смысла — тогда ещё зубастого, по молодости человечества:

— Эй, чужестранцы! Долг платежом красен! Мы вас приветили, так отвечайте взаимностью! Отвечайте, кому сказано! Ребята, распяливай их мордами вниз! Скоты неблагодарные!

Может статься, позади Содом, а не райские кущи. Только не оглядываться. Вот что такое безразумие.

То есть Нильса Бора переврали переводчики. Офелия совершенно не при чём. Бор говорил о безразумных идеях. Умных запредельно, до безобразия.

Но почему Чуковский-сын бранил хвалимого папенькой Хлебникова („Всю группу так называемых кубофутуристов сближала с Уитменом ненависть к общепринятой тривиальной эстетике ‹...›”)?

Потому что в семейном кругу папенька поучал: дядьки с размалёванными харями — нехорошие, безнравственные дядьки. Дети, не ходите в Африку гулять: подонки — они и в Африке подонки.

Прошу прощения: Чуковский говорил так не сыну Коле, а Максиму Горькому. Особенно хорош этот, горлан: Соню Шамардину изнасиловал и заразил дурной болезнью.

Максим Горький благоволил Корнею Чуковскому: посоветовал ему, например, записаться Корнеем Чуковским. Николай Корнейчуков. Николай — босяцкое имя. Николай–Нидворай. То ли дело Корней Чуковский. Зажиточно звучит.

— Но ведь это клевета! — приглушенно громыхал горлан.

— Нет, я знаю от надёжных людей, — басил буревестник. — Вы подонок, Маяковский.

Сонке не понравилось настроение Маяковского после беседы с Горьким. Она встала перед кем надо в полный рост и сказала кому следует во весь голос: я зачала от Володи, но случился выкидыш. Любовь по взаимной склонности. Мне всё нравится в нём, особенно гнилые зубы. Обугленные руины. Лиля заставила вставить фиксы — её право.

И Горький стал издавать Маяковского. А Чуковский — лебезить, ненавидя. Это не я придумал, а Софья Шамардина возмущается на старости лет. Очень даже возможно. Потому что мы любим людей за свои благодеяния и ненавидим их за причинённый нами вред. Вот и я уже люблю Парниса меньше, чем месяц назад, до появления на ka2.ru неугодных ему личностей. Нравственный закон, никуда не денешься.

„И нам сочувствие даётся, как нам даётся благодать…”

Чем отличается сочувствие от жалости? Унижает жалость жалеемого бедолагу или не унижает? Следует ли подталкивать падающего?

Этими коренными вопросами нам ещё предстоит озадачиться. Терпение, Аделаида Ивановна уже пудрит нос.

А кто такой поручик Пильский? Корнет Жолковский, нальёте вина — расскажу.

Первая — колом: комиссары в пыльных шлемах шлёпнули-таки Пильского, но долго повязать не могли, целых двадцать лет.

Вторая — соколом: пёр Пётр Пильский в психическую на гордость советской поэзии Велимира Хлебникова? Пёр. К стенке, поручик.

А теперь — мелкие пташки.

Старый военный доктор, действительный статский советник, с генеральскими лампасами, сидит в своем кабинете с Хлебниковым: они составляют “тезисы философского обоснования нового направления”. Оба бредят.

— Форма бытия — треугольник, — говорит доктор. — Следовательно, душа — треугольник.

Заикаясь, дергаясь при каждом слове, с дрожащими руками, всклокоченный, желтый, истощенный Хлебников поддакивает:

— Дддд-а. Ттттреугольник иии пппррямоугольник.

— Хорошо, — соглашается доктор. — Значит, запишем: душа — мысль — треугольник. Смерть — чрево — круг…

Но тут Хлебников выражает несогласие:

— Ннн-нет, — волнуется он, — ннн-нет… Пишите: чччррево — ддрево.

И они примиряются. Формула найдена. Оба сияют.

Петр Пильский. Петербург перед кончиной. // Сегодня, 1928, № 213.

Пытаться встать над схваткой — безнадёжное занятие. Смирись, гордый человек. Возьми пример с карапуза, которого сверстники дразнят плаксой и маменькиным сынком: „Кто обзывается — тот так и называется!”

Нехотя, кривясь, признаем: ни Пильский, ни Чуковский-сын геенне огненной не подлежат. Пильский пребойко изобразил колотун ещё не подцепленной Гуль-муллой тропической малярии, честь ему и хвала; Чуковский — окрестил „юродивым на грани идиотизма”. Не свихнулся, то бишь, за грань. Плясал на туго натянутой проволоке над пропастью безумия.

Благоразумный оценщик безразумного поведения унтер Чуковский Николай, честь ему и хвала.

А вот другой оценщик, ротмистр Катаев.

Он благостно улыбался, как немного подвыпивший священнослужитель, и читал, читал, читал стихи, вытаскивая их из наволочки, которую всюду носил с собой, словно эти обрывки бумаги, исписанные детским почерком, были бочоночками лото. Он показывал мне свои “доски судьбы” — большие листы, где были напечатаны математические непонятные формулы и хронологические выкладки, предсказывающие судьбы человечества. Говорят, он предсказал первую мировую войну и Октябрьскую революцию. Неизвестно, когда и где он их сумел напечатать, но, вероятно, в Ленинской библиотеке их можно найти. Мой экземпляр с его дарственной надписью утрачен, как и многое другое, чему я не придавал значения, надеясь на свою память.

Несомненно, он был сумасшедшим. Но ведь и Магомет был сумасшедшим. Все гении более или менее сумасшедшие.

‹...›

Потом до Москвы дошла весть, что он умер где-то в глубине России, по которой с котомкой и посохом странствовал вместе со своим другом, неким художником. Потом уже стало известно, что оба они пешком брели по дорогам родной, милой их сердцу русской земли, по ее городам и весям, ночевали где бог послал, иногда под скупыми северными созвездиями, питались подаянием. Сперва простудился и заболел воспалением легких художник. Он очень боялся умереть без покаяния. Будетлянин его утешал: — Не бойся умереть среди родных просторов. Тебя отпоют ветра. Художник выздоровел, но умер сам будетлянин, председатель земного шара. И его „отпели ветра”. ...Кажется, он умер от дизентерии. Впрочем, за достоверность не ручаюсь. Так гласила легенда. Да и вообще вся наша жизнь в то время была легендой.

Кажется ему. Уточнить ему неохота. Полвека прошло, а всё неохота.

Подлежит Валентин Катаев геенне огненной или не подлежит? Не знаю. Нам не дано предугадать, как наше слово отзовётся.

4. Красная подкладка

Белоподкладочниками в начале XX века называли других, значительно ниже чинами. Только царские генералы имели право на шинель с красной подкладкой. Сталин вернул генералам лампасы, а красную подкладку — не вернул. Почему? Вопрос на самоподготовку. Ленивые и нелюбопытные, за мной.

А вот и Большой Бен. Нет, не башня. Человечище. Зовут Бенедикт Константинович Лившиц. Все знают, что Бенедикт это Бенцион. Только ищейки в курсе, что Лившиц по метрике — Наумович. Ни одна ищейка не знает, почему Лившиц, а не Лифшиц.

Когда Кручёных ринулся отлынивать в Баку, Бен ушёл добровольцем. Гумилёв, Лившиц. Настоящие мужчины. Михаил Зенкевич был хиловат здоровьем, и ему помог призваться один приятель, о котором будет рассказано в своё время. Прямо сейчас и начнём, словами Бена.

Высокого роста, худощавый, сутулый, с черепом Сократа и скулами монгола, над которыми из-под усталых век выразительно — выразительнее мысли, высказываемой им собеседнику,— смотрели глубоко запавшие тёмно-карие глаза, он более чем кто-нибудь из нас умел импонировать аудитории, ослаблявшей при его появлении на эстраде свою враждебную настороженность.

Конечно, имели известное значение и возраст его (ему было тогда сорок четыре года), и чин статского советника, и звание врача, и какая-то печальная степенность, навязываемая ему годами и положением в обществе, но тяготившая его, как неисцелимый недуг (чего только не делал он, чтобы избавиться от разъедавшей его, как раковая опухоль, солидности: и ногами на стул становился во время лекций, и выкрикивал самые парадоксальные афоризмы, и зачастую поклёп на себя взводил,— лишь бы поверили его молодости!). Однако секрет повышенного внимания, с которым слушатели относились к его словам, заключался не в этом.

Он был коробейником, всякий раз приносившим в аудиторию ворох новых идей, самые последние новинки западно-европейской мысли, очередной “крик моды” не только в области художественных, музыкальных или литературных направлений, но и в сфере науки, политики, общественных движений, философии. Это был именно ворох, никак не переработанное и им самим не усвоенное сырьё, которое он грудою вываливал на подмостки и в которое каждому из присутствующих разрешалось запускать руку, выбирая по собственному вкусу понравившуюся диковинку.

Кульбин, разумеется, был убеждён, что он предлагает всё это в виде системы, считал себя не только просветителем, но и великим инвентором, однако не прирученные им идеи тут же расползались от него во все стороны, разбегались, как пауки по полу, как брошюры, журналы, книги, ноты, репродукции, фотографии, которые он неизменно демонстрировал на своих лекциях и которые после обозрения их публикой

редко возвращались в целости и сохранности к Николаю Ивановичу. Выпростав короб бергсоновских, рамзаевских и пикассовских откровений, он озорно оглядывался по сторонам, точно ребёнок, выпаливший в лицо старшему подслушанную на улице ругань, смысл которой ему самому не вполне ясен, и беспомощно улыбался, как неосторожный офеня, на глазах у которого растаскивают его соблазнительно-пёстрый товар.

В том сезоне Кульбин носился с идеей “спиралеобразного” развития искусства: он излагал её на всех своих выступлениях, на недавно закрывшемся Всероссийском съезде художников, на бобровском реферате в Троицком театре, и с нею же, будучи вызван Бурлюком из Петербурга, предстал перед москвичами.

— История искусства,— говорил он,— если проследить его эволюцию от первичного хаоса до наших дней, не что иное, как спиралеобразное восхождение с постоянно чередующимися фазами, с поворотами от идеализма к реализму, от реализма к идеализму и т. д. В пределах каждой фазы можно наметить отдельные этапы: академизм — мертвую полосу в искусстве, декадентство — гниение, унавоживание для будущих веков, сентиментализм — посев, романтизм — цветение, и наконец пора сбора плодов — новое искусство, свободное творчество.

Эта сумбурная “теория”, основанная на совершенно произвольной схеме и полной путанице понятий, сдабривалась рассуждением о тождестве добра и красоты, этики и эстетики, а также параллелями между кубизмом и музыкой диссонансов, между Пикассо и Скрябиным, Ле-Фоконье и Дебюсси. Мелькали имена Бергсона, Синьяка, Мечникова, Стравинского, названия отдельных течений и групп, не имевших ничего общего друг с другом, не дававших никакого повода к сопоставлению, но публика, сбитая с толку этим потоком, отнеслась к докладу Кульбина довольно сдержанно, пожалуй даже благожелательно; некоторые же его утверждения, вроде того, что „художник и зритель сообща творят картину” или что „в России предстоит небывалый расцвет искусства”,— вызывали прямое одобрение у присутствующих.

Таким он видел себя — с херами вместо зрачков.

Наотмашь, крест-накрест похериваем старьё.

Хер — название буквы Х (‘Ха’ в старославянской или русской азбуке до реформы 1918 года). Считается, что это сокращение от слова ‘херувим’.

Похерить (херить) может употребляться либо как (устаревший) глагол, обозначающий “крестообразно, подобно букве Х зачеркивать что-либо”, либо в переносном смысле в разговорной речи в значении: “уничтожать, ликвидировать или терять”

В «Толковом словаре живого великорусского языка» Даля имеются следующие статьи, поясняющие происхождение некоторых слов с корнем хер-:

• ХЕР, буква, см. х в начале. Игра в херики, в крестики, в оники. Херить письмо, похерить, (выхерить), перекрестить либо вымарать, зачеркнуть вкрест. -ся, страдат. У него ноги хером, противопол. колесом.

• ПОХЕРИТЬ что, выхерить или помарать, вычеркнуть. Эту штука (или шутка) стара: похерить пора.

Таким видел себя генерал Кульбин: с херувимами в радужке. Херувимы (евр. ‘излияния мудрости’) — это ангелы, способные принимать высшую мудрость и сообщать ее другим.

Считается, что Хлебникова вывел в люди Давид Бурлюк. Бурлюк действительно подбирал за ним все клочки. Клочок, якобы восхитивший потом Чуковского, Бурлюк принёс генералу Кульбину.

Студия импрессионистов. Кн. 1. Под редакцией Н.И. Кульбина. — СПб., 1910 г.

Авторы: Н. Кульбин («Свободное искусство, как основа жизни»), А. Балльер («WAJANG. Явайский кукольный театр»), Л.Ш.–Р. («Восточный мотив»), А. Гидони («Царевна и луна»), А. Борисяк («О живописи музыки» и стихи), М. Риглер (стихи), В. Нечаев (стихи), Д. Бурлюк (стихи), Н. Бурлюк (стихи), В. Хлебников (стихи), Н. Евреинов («Представление любви. Монодрама в 3-х действиях»).

Николай Иванович при помощи херувимов провидел будущее искусства во всей его полноте, включая звуки чудны́е. Чудны́ми были, да и остаются поныне, нефрактальные созвучия. Имеется возможность воочию убедимся в заёмной зоркости генерала Кульбина.

Свободная музыка

Тезисы свободной музыки

Музыка природы — свет, гром, свист ветра, плеск воды, пение птиц — свободна в выборе звуков. Соловей поёт не только по нотам теперешней музыки, но и по всем ему удобным.

Свободная музыка обращается к тем же самым законам природы, что и музыка и всё искусство природы.

Художник свободной музыки подобно соловью не ограничен тонами и полутонами. Он использует также четверть, одну восьмую тона и музыку со свободным выбором тонов.

Этому не может помешать ни поиск основного характера, ни простота, обязывающие к фотографическому выражению жизни, так именно поиск облегчает стилизацию.

Для начала были введены четвёртые части тонов. Последние использовались уже в древности как “энгармонические”, в то время когда в человеке ещё были сильны первобытные инстинкты. Вплоть до сегодняшнего дня они существуют в старой индусской музыке. Преимущество свободной музыки:

Неведомое ранее наслаждение непривычными созвучиями.

Новая гармония с новыми аккордами.

Новые диссонансы с новыми решениями.

Новые мелодии.

Необычайно расширяется выбор возможных аккордов и мелодий. Увеличивается сила музыкальной лирики, и это самое главное, так как музыка — прежде всего лирика. У свободной музыки также больше возможности воздействовать на слушателя и вызывать у него душевные волнения.

Изысканные соединения и изменения тонов активно воздействуют на человеческие души.

Возрастает возможность музыки представлять. Можно воспроизвести голос любимого человека, подражать пению соловья, шороху листвы, нежному и ураганному ветру, морю. Можно полнее представить движения души человеческой.

Облегчается изучение и использование световой музыки.

Получают простое и сильное средство упражнения и развития слуха. Такие упражнения как раз необходимы учащимся.

Обнаруживается ряд до сих пор неизвестных явлений: тесные связи звуков и процессы тесных связей.

Эти связи между соседствующими звуками гаммы, отличающимися друг от друга четвертью тона или даже ещё меньшим диапазоном, могут быть еще названы тесными диссонансами, но они обладают особыми свойствами, которых лишены обычные диссонансы.

Тесно связанные между собой звуки вызывают у людей необычные ощущения.

Вибрирование этих звуков, как правило, действует возбуждающе.

В таких процессах большую роль играют удар различной силы, интерференция звуков, подобная интерференции света.

Вибрирование тесно связанных между собой звуков, его ход (развитие), многообразность его игры обладают куда большей возможностью, чем обычная музыка “изобразить” свет, краски и всё живое. Легче также достигается лирическое настроение.

Посредством этих тесных связей создаются также музыкальные картины из особых красочных плоскостей, переплавляющихся в бегущую гармонию, подобную новой живописи.

Музыка свободных звуков

Возможен большой прогресс в музыке в том случае, если художник, не связанный нотами, сможет использовать любые промежуточные пространства, например, одну третью или даже одну тринадцатую тона.

Эта музыка предоставляет полную свободу вдохновению и обладает уже названными выше преимуществами природной музыки: она может передавать как субъективные переживания, так и лирику настроений, страстей, а также иллюзии природы.

Практическое исполнение свободной музыки

Слушатели:

Очень многие ошибаются, полагая, что даже четверти тонов трудно различимы. Опыт свидетельствует, что все слушатели их легко различают.

Восьмые — различаются не всеми слушателями. Тем сильнее впечатление от них, так как полуосознанные и непонятные ощущения активно воздействуют на души людей.

Исполнение:

Исполнение свободной музыки очень просто.

Как и произведения с четвертью тонами, свободные импровизации могут исполняться на контрабасе, виолончели и некоторых духовых инструментах. Их можно петь. При этом никаких изменений, никаких искажений.

Арфа может соответствовать одной четверти и другим частям тона. Лучше всего использовать “хроматическую” арфу.

Гитара, цитра, балалайка и т.д.

нуждаются в дополнительных грифах.

Фортепиано также может соответствовать требованиям свободной музыки, тогда только нужно сократить число октав, и рисунок его клавиатуры утратит своё значение. Чтобы избежать этого, можно соорудить “два этажа” боковин, клавиатуры.

До какой-то степени и другие инструменты легко используются и изменяются.

Для исследования явлений свободной музыки проще всего взять стеклянные бокалы или стаканы и наполнить их водой до разного уровня. Легко изготовить дома и ксилофон.

Запись свободной музыки:

Нотная система остаётся почти без изменений. Первое время необходимо лишь прилагать обозначения одной четвертой тона.

В настоящее время импровизации свободных звуков можно записывать на граммофонные пластинки.

Кроме того, их можно воспроизвести с помощью рисунков с восходящими и нисходящими линиями.

1909 г.

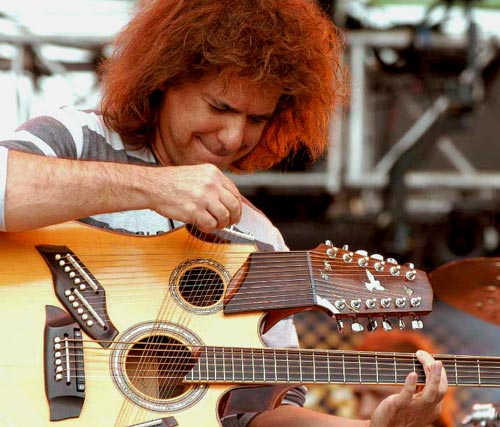

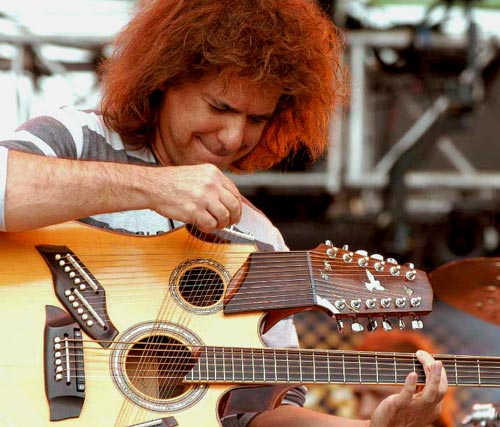

Убедились воочию в зоркости генерала (см. о дополнительных грифах)? Это Pat Metheny бряцает.

Однажды Nick Kulbin позвонил ему насчёт грифов. Что такое гитарный рифф — вопрос на самоподготовку.

Да что это я заладил: генерал да генерал. Генералы царские бывали генерал-губернаторы, генерал-инспекторы, аншефы, от инфантерии; штатский генерал — действительный статский советник и выше. По какой части генеральствовал Николай Иванович?

Кульбин был генерал от прикладной психиатрии. Действительный статский советник Генерального Штаба. Последняя инстанция: годен за веру, царя и отечество — или не годен. По состоянию чердака.

Едва ли начальство благоволило забавам генерал-декадента. Унижающим честь и достоинство мундира. Почему Кульбина терпели? В кабаке «Бродячая собака» висел судейкинский Кульбин в финской фуфайке. Что такое он себе позволяет, этот Кульбин.

„Свободный ветер гонит стоячую воду, творит новые отражения. Вы, кому не дано возмущать воду, не мутите своей лужи: отражение больше лужи. Чтите ангела купели Силоамской”.

Это кого генерал-декадент лужей обзывает? Каков наглец!

Никто никогда не узнает, почему Николай Иванович не загремел на Соловки, на вечное покаяние. Хотел — ходил в шинели с красной подкладкой, не хотел — не ходил в шинели с красной подкладкой. Домыслы, одни только домыслы.

Из этой шинели вышел весь русский футуризм, кстати.

Покойный Джордж однажды поделился со мной догадкой, почему генерала Кульбина не разжаловали в рядовые за собачьи радости. Нехотя, но поделился. Жалел потом страшно.

Потому что генерал чтил ангела Силоамской купели не на словах, а на деле.

Известно: все военные люди под Богом ходят. Это вам не штафирки. Но бес не дремлет. И вселяется попустительством Божиим в отдельных военнослужащих.

Викинги ликовали, когда их товарищ становился одержимым, берсерком. Один такой берсерк стоил рати отборных бойцов. Но где они, викинги? Где слава оружия варяжского?

Потому что берсерк слушается только того, кто в нём сидит. И может по бесовской прихоти обратить меч против своих.

И не стало варягов, одни варяжские гости.

Русью правили рюриковичи, потомки морских десантников с Балтики. Поэтому у царской России было только двое друзей: армия и военно-морской флот. Романовы очень разбавленные рюриковичи, но всё же. А у Николая II мать так и вовсе датчатка. Принцесса Дагмара. Даны особенно пострадали от своих берсерков, особенно. И царь старался не подпускать бесноватых к огнестрельному оружию.

Поэтому ловкачи стали косить под одержимых. Тысячи ловкачей.

Только спишут ловкача на гражданку — вся его бесноватость проходит бесследно.

Вот почему так стремительно рос в чинах доктор Кульбин. Именно поэтому получил должность главного врача Генерального штаба, юноша в сравнение со своими заместителями.

Он был верующий православный человек, Николай Иванович. Что такое анафема? Правильно, отлучение. А что такое агиасма? Правильно, святая вода. Αγιασμα. В переводе с греческого — святыня.

Делается так. Приводят к доктору Кульбину бесноватого солдатика. Солдатик, известное дело, — ха на четыре кости и ну лаять с подвыванием. — Испей, — говорит ему доктор, — водицы, милый. — Премного благодарен, ваше высокоблародие, — вдруг вещает пёс гласом вопиющего в пустыне, — два дни ржавой селёдкой кормят, аспиды! — Нет, пока только один стакашек, друг мой. Вот и молодец. А теперь — ступай, голубчик. В каза-арму, голубчик, в каза-арму! Круу-гом! Шагом — марш!

Делается так. Перед испытуемым ставят стаканы с водой. Десять стаканов. В девяти — αγιασμα. Если у солдатика внутри солёная селёдка, он хватает любой из десяти, любой. Если внутри бес — только десятый, только десятый. С водой из-под крана. Повторяйте испытание сколько угодно — всегда только десятый. Осечки не бывает.

Такому Кульбин давал отпуск вчистую. Списывал на руки родным. Родные везут болезного к человеку святой жизни. Отчитка. Бывает, бес выйдет из одержимого. Но чаще — ни в какую. Попущение Божие, ничего не поделаешь.

Видите, как просто отделять овнов от козлищ. Отделять просто. Трудно двигать науку в условиях царского гнёта и засилия церковников. Если двигать без херувимов в очах — невозможное дело.

Так почему же Кульбина не разжаловали за выпендраж? Потому что через игольное ушко доктора прошли не только генералы Кюи и Ярошенко. Прошли их отцы-командиры, Великие князья. Государь и Государыня прошли, см. записки Вырубовой. Григорий Распутин-Новых отговорился недосугом.

Блудный бес. Бес мздоимства и любостяжания. Бес тщетных гаданий и суетных прорицаний. Бес ненависти к Богохранимей стране нашей Российстей, властем и воинству ея. И тому подобная нечисть. Кому, спрашивается, нужна огласка? Никому не нужна. Да тихое и безмолвное житие поживем во всяком благочестии и чистоте.

Генерал от психиатрии Кульбин умер своей смертью в марте 1917 года. А может, и не своей. Он слишком много знал, этот главврач Генштаба.

А потом покойный Джордж, царство ему небесное, и говорит мне: давай проверим тебя. Вдруг ты одержимый не по-хорошему. По размышлении зрелом соглашаюсь. Я вам не Распутин.

Пошли к Джорджу на кухню. Уже расставлены стоят. Десять. Я замахнул по наитию, не рассуждая. Ну как, спрашивает покойный Джордж. Тебе виднее, говорю. Продолжим, говорит. Зачем, спрашиваю, ведь только одна из-под крана. А вдруг пронесёт, ухмыляется Джордж. Я третью справа и вшатал. Ну как, любопытствует Джордж. Эта хорошо, говорю, прошла. Русская водка? Русская, отвечает покойный Джордж, во всех девяти.

Нарезались мы тогда с ним до изумления. На другой день — та же самая проверка на дорогах. И так далее. Неделю опыты на мне ставили до изумления. Вывод: я одержимый неизвестно как. Что такое хорошо и что такое плохо? Мыть руки перед едой, плевать в урны и пить кипячёную воду — хорошо. Или обеззараживать, если приключилось вшатать из-под крана.

Ни разу первая рюмка с водкой не бывала, ни разу.

Сказка — ложь, да в ней намёк: добровольца Зенкевича так и не призвали. Гумилёва призвали, а Зенкевичу — от ворот поворот. Плоскостопие. Кульбин только руками развёл: другие ноги я вам приделать не могу, Мишенька.

Он не был всесильным, генерал Кульбин. Справку Велимиру Хлебникову выдал, да что толку. „Чрезвычайная неустойчивость нервной системы ‹...› состояние психики, которое никоим образом не признается врачами нормальным”. Любой писарёк в Генштабе знал: когда через агиасму, Кульбин выдаёт другие справки. Блат искони был, есть и будет: законно используемые заручки. Личные связи генерала Кульбина и ратника второго разряда Хлебникова были не связи, а узы: сначала Кульбин затащил в «Бродячую собаку» Велимира. И только после этого, можно сказать, освящения — более устойчивых Маяковского, Лившица и Бурлюков. Генерал был пайщиком подвальчика. Все сбережения туда всадил.

Михаил Зенкевич родом из-под Саратова. В 1917 года он повстречал в родных краях военнослужащего Хлебникова, и в произведении «Мужицкий сфинкс» (1928 г.) поделился впечатлениями от увиденного. Якобы Хлебников мерещится Зенкевичу в тифозном бреду. И покойный Кульбин тоже якобы мерещится. Причём Кульбин прописывает Зенкевичу пилюли от этого самого бреда. Который клубится вокруг Анны Андреевны Ахматовой. Якобы она с тифозно-бредящим была близка ещё в девичестве, до первого своего замужества. Больному отчётливо видится плод их страсти: заспиртованный в банке уродец. Далее Зенкевич приобретает кинжал для расправы с удачливым соперником, Николаем Степановичем Гумилёвым. Хотя читатель уже знает, что кинжал был приобретён наяву: вдова Зенкевича в предисловии пробует ногтем шеффилдскую сталь. Ближе к эпилогу писатель излагает впечатления от Канатчиковой дачи, делая далеко идущие выводы. Итак:

Велимир Хлебников!

Из угла угловато-неловко отделяется, ботая тяжёлыми ботинками, долговязый, сутулый, небритый солдат в гимнастерке без пояса, с обстриженной под нолевой номер головой. Таким я видел Хлебникова летом семнадцатого года, рядовым запасного полка из Царицына, — начальство, придя в отчаяние от его полной неспособности к военной службе, не знало, что с ним делать, и записало его “чесоточным”.

— Будетлянами сделано новое великое открытие. Изобретён способ писать стихи из одних знаков препинания, — лепечет отрывисто, как телеграфный аппарат, отсчитывая слова, Велимир Хлебников. — Я сейчас прочту одно такое стихотворение... точка... тире... запятая... двоеточие... восклицательный знак... многоточие...

Прочитав своё стихотворение, Хлебников опять забивается в угол, рассеянно попыхивая солдатской махоркой.

‹...›

— Пожалуйте, пожалуйте, батенька. Можете не раздеваться, температура у меня достаточно прохладная, — засуетился, встречая меня в передней, Кульбин.

Сам он был одет, как и тогда ночью, в китель хаки и в синие брюки с красными лампасами и страшно пахнул йодоформом. И как и тогда, его лысый череп и жёлтое румяное лицо казались набальзамированными.

Кульбин провёл меня в свою мастерскую и стал, суетливо разглагольствуя, показывать свои картины, в которых чувствовалась какая-то острота не то талантливого шарлатана, не то убеждённого маньяка.

— Вот, дорогой, моё последнее изобретение. Живопись на полированном серебре. Смотрите, как играют краски от внутреннего освещения! Вот этот мазок, совсем рубин, капля крови... Да что с вами, дорогой мой? У вас, я вижу, душа в пятки ушла. Аи, аи, нехорошо. Вы этак, пожалуй, в обморок упадёте...

Кульбин пристально в упор посмотрел на меня, и в глазах его на секунду промелькнуло что-то большое, загадочное, мурашками зарябившее у меня вдоль позвоночника.

— Пора вам, батенька мой, знать, что слово ‘смерть’ так же устарело в науке, как и в поэзии его рифма ‘твердь’. Все эти дуалистические понятия и слова — жизнь, смерть, душа, тело — пора выбросить, как негодный хлам, и заменить новыми. Об этом я на днях буду читать публичную лекцию. Милости прошу послушать. Могу записать на афишу в число оппонентов...

И, точно шулер, на глазах перекинувший карту, Кульбин увернулся от прямого ответа и впал в обычное шутовство.

— А зачем же вы, Николай Иванович, прописали мне эти проклятые пилюли, от которых я никак не могу избавиться?

— А затем, молодой человек, — вдруг рассердился Кульбин, — что это нужно для вашей же пользы. Вы больны модной интеллигентской болезнью — раздвоением личности, и, чтобы излечить вас от этого недуга, прописал я вам свои пилюли. И я вам советую, милостивый государь, слушаться меня как врача и пройти полный курс лечения. И ещё также советую вам, для вашей же пользы, не задавать глупых вопросов, а лучше, пока ещё ходят трамваи, отправляться домой. Ведь вы, думаю, не захотите заночевать у меня?‹...›

В провожатые нам дали молодого врача-психиатра, невысокого брюнета в золотых очках и белом халате. Он провёл нас под дождём через двор к одному из двухэтажных кирпичных корпусов, разбросанных среди сырой зелени сада. Надзиратель предупредительно отпер ключом дверь и впустил нас в палату.

— Здесь отделение для паралитиков и шизофреников, — объяснил врач. — Прогрессивный паралич на почве люэса... Шизофрения, или правильней схизофрения, от греческого глагола ‘схизейн’ — расщеплять. Расщепление личности ...

Палата обычная, больничная, и больные (если не заглядывать им в глаза и не заговаривать), как будто обычные, в нижнем белье и туфлях бродят и лежат на кроватях. Лица измождённые, дизентерийные, — может, это отсвет залитой дождём зелени из-за затенённых деревьями окон. Взгляд или напряженно угрюмый, или идиотский. Вместо речи обрывки бессвязных нелепых фраз. Распростёртый на тюфяке длинный худой, заросший бородой мужчина бесстыдно заголился, спустив кальсоны ниже колен, и от него пахнет испражнениями.

Шизофреники лежат под одеялом, согнув ноги и обхватив руками затылок, или застыли в позе роденовского мыслителя. Такое напряжение неразрешимой мысли видел я только на лице задумавшегося Хлебникова. Их черепа — надколотые глиняные кувшины, они несут их бережно на плечах, как данаиды, без конца черпая и выливая в бездонную темноту огненные мучительные мысли. Никто из них не обращает на нас внимания, они всецело заняты своим бесплодным перпетуум-мобиле.

Раздвоение, расщепление... напряжение неразрешимой мысли. Надо разбираться.

5. Схизма ума

Выпростаем из зенкевичевых зыбей и без того шаткий ум, вернёмся на твёрдую почву здравого смысла. Главздравсмысел, вот именно.

Итак, схизофрения. Составное слово. Про схизму все в курсе? Раскол, вот именно. Схизма папизма и православия. Лошёные дяди с выбритым гуменцом на макушке схизматиками нас, православных, обзывают. Кто с гайтаном в подоплёке — блудный сын. Подлежит возврату по этапу родителям: папе и курии его.

Гайтан это верёвочка, на верёвочке — Спас. Можно, конечно, приобрести цепочку, но Хлебников не советовал: И долго медь с распятым Спасом / Цепочкой била мертвеца.

Кто сказал „не нашивал”? Вы соображаете, что говорите, любезный? Велимир Хлебников — самый отъявленный православный человек. Просто всё на свете он делал по-своему. И Христа исповедовал особенным образом. Неземную чистоту. Нет, не юродство. Юродивый не доказывает чистоту, а обличает нечестие. Хлебников — доказывал. Собой. Не я догадался, как жаль. Пунин Николай Николаевич.

Неспроста Хлебников слыл небывалым ныряльщиком. Неспроста потрясал окружающих длительностью погружения в глубины водоёмов. Внезапно выныривал, когда уже за багром ребят послали. Отфыркивался, блаженно щурясь на солнце.

Кашалот никогда просто так не заныривает, а только ради борьбы с обитателями глубин. Погибая порой в объятьях чудовищного спрута.

С кем боролся Хлебников на дне водоёмов — неизвестно. Но с него срывали там нательные кресты. Значит, налицо нечистая сила. Но Хлебников её побеждал, ибо выныривал.

Когда Хлебников уезжал и прощался, я принесла маленький крестик на тесемочке и предложила надеть этот крестик ему на шею... А впоследствии я получила от него открытку из Киева. Поток тревожных событий в моей личной жизни, к сожалению, не дал мне возможности сохранить этот ценный автограф. Привожу содержание по памяти: Днепру Славутичу, очевидно, не угодно было оставить ваш крест у меня на шее. Когда я купался, он снял его с меня речными волнами.

А.О. Бруни-Соколова. Воспоминания.

Про науку френологию тоже, небось, не впервые слышите. Ариец или юде? и давай черепа астролябией щупать. Головные показатели называется.

У кого не тот головной показатель — в душегубку.

Phren по-гречески ум, разум. Наука френология его в дюймах считает. Ни френа себе.

Схизофрения (в Древней Греции не было букв Ж и Ш, это вам не Польша) переводится ‘схизма ума’. Я нарочно не перевожу ‘раскол ума’, потому что настоящие, твердокаменные раскольники ещё в семнадцатом столетии повывелись: на дым себя пустили в срубах. Староверы — не раскольники. Я, например, себя раскольником не считаю. Ещё какой старовер, похлеще адмирала Шишкова.

В Хлебникове, как утверждает планктон-элита, есть всё. Даже богиня схизофрении. Маа Эму. Морская дикарка, с тёмными глазами цвета морского вечера. Сколько согласных М у богини? А гласных А? Ровно столько в именительном падеже ‘схизма ума’.

Богиня болезни у Хлебникова есть, а вот с доказательствами раздвоения, тем более расщепления, его личности — плохо дело. Человек из одного куска. Цельная личность. Чудовищно цельная личность — делаю я уступку безумству храбрых. Которые на геенну плевать хотели. Которые цельную личность распиливают надвое, а потом обе половинки крошат в капусту: расщепляют на схизейн.

Хлебников всегда был мыслителем, сызмалу. Наблюдал, потом осмысливал. Завиднейшая благодать. От добра добра не ищут: зачем бежать в болезнь? Глазу В.Я. Анфимова в Сабурке просто не за что было зацепиться:

Всё поведение В. Хлебникова было исполнено противоречий: он или сидел долгое время в своей любимом позе — поперек кровати с согнутыми ногами и опустив голову на колени, или быстро двигался большими шагами по всей комнате, при чем движения его были легки и угловаты. Он или оставался совершенно безразличным ко всему окружающему, застывшим в своей апатии, или внезапно входил во все мелочи жизни своих соседей по палате, и с ласковой простодушной улыбкой старался терпеливо им помочь. Иногда часами оставался в полной бездеятельности, а иногда часами, легко и без помарок, быстро покрывал своим бисерным почерком клочки бумаги, которые скоплялись вокруг него целыми грудами.

Вычурный и замкнутый, глубоко погруженный в себя, он ни в какой мере не был заражен надменностью в стиле “Odi profanum vulgus et arceo”, напротив, от него веяло искренней доброжелательностью, и все это инстинктивно чувствовали. Он пользовался безусловной симпатией всех больных и служащих.

Какие противоречия? Человек разминает поясницу. Движение — жизнь. В пояснице богиня йогов Кундалини находится, между прочим. В точке Змеи. Не вздумайте верить йогам, не вздумайте.

Довлел себе, а не проповедовал себя. Не приставал к товарищам по несчастью: „Я — король времени!” Важно вышагивая в больничной простыне.

Кстати, о товарищах. Михаил Зенкевич спросил врача Канатчиковой дачи, каково ему среди буйных. — Они разнесли бы всё в клочья, догадайся объединить свои усилия; по счастью, больные разобщены, каждый сам по себе, — ответил тот.

Приговор врача Сабуровой дачи Анфимова В.Я. гласит: Хлебников был открыт миру, и все это чувствовали. Напряжённо работал. Ничего себе апатия: бумага скоплялась на койке целыми грудами. Когда ангел отлетал, Хлебников становился обывателем: входил в мелочи жизни соседей. Пока не требует поэта к священной жертве Аполлон, одно и остаётся — общение.

Если общаться свысока, собеседники рано или поздно оставят тебя наедине с твоим зазнайством. Общаться нужно обязательно вровень, даже с убогими. Иначе выйдет не общение, а именно разобщение, как на Канатчиковой и на Сабуровой дачах. Умение общаться и есть ум, который то и дело являл заключённый Хлебников. Не больной же.

Все твердят о наволочке, а мне обидно за простыню. Никогда Хлебников не кроил из неё королевской мантии, никогда. И римскую тогу Хлебников не наверчивал на себя из простыни. Называется хитон. Греческий хитон — да, было дело. Завернулся в простыню и замер на пару-тройку часов. Зимой. Зачем? Диоген зимой крепко обнимал мраморные изваяния вместо женщин. Закалка. Тяжёло в учении — легко в бою.

Хлебников работал вне прописей эргономики, науки о правильном труде. Как Диоген в бочке. Без намёка на письменный стол. Кости бёдер. Записывал легко и без помарок.

Лично я вот что делал бы в Сабурке: важно вышагивал и вещал, а не скрючивался поперёк одра. Если бы меня добровольцы Деникина привели под конвоем, и мне — кровь из носа откосить. Вот уж я выдал бы врачам вычуры, мало не показалось. Только бобэоби и пелись бы мои губы. На всю Ивановскую: я же психопат. Я вам — бобэоби сутки напролёт, а вы уж, будьте любезны, — справочку: он безумен. Отмазывайте. От вымирающего белого.

Но сознание Хлебникова не расщеплялось даже понарошку, он и в мыслях не держал выламываться, проповедовуя себя. Вскакивал размять поясницу, а не плести околесицу.

Железное дерево, а не липа. Гвозди бы делать из этих людей, да ковалей не сыскать.

А они целый ящик нагвоздили, 1182 штуки. Загляденье гвозди — один к одному: Хармс, Хлебников, Хлестаков. Так ведь станок, не ручная ковка.

Не к ночи будь помянута: у римлян с этим было строго, с гвоздями ручной ковки. Длина жала, размер шляпки, — строжайше оговорено. Вбивать строго в пясти, в суставы. Виси, лукавый раб.

Гвоздильный станок ни о чём не спросишь, а надо бы. Например, сколько раз Хлебников сидел в жёлтом доме? Правильно, три раза. И каждый раз — чтобы откосить. „Что гений обязан косить умом, кажется, ни у кого уже сомнений не вызывает”? Сомневаюсь я, господин прапорщик. За словами ‘откосить’ и ‘закосить’ непременно следует предлог ‘от’. Кося́т только ‘под’: под сведущего, под учёного. Без предлога ко́сят руками, кося́т — глазами. Перекошенный бывает рот, ум бывает косный. Косить умом не получится, как ни старайся: русский язык не даст. Умельцы нашли-таки выход: перекошенного ума не бывает? Ладно, пускай тогда крыша едет. Чердак обнажился, поля опустели. Все поля опустели, Хлебникова поле включительно.

Впрочем, не в коня корм. Передёргивайте дальше, прапорщик, подсыпайте масть из рукава.

Доктор Анфимов подвернулся Хлебникову напоследок, уже в девятнадцатом году. Когда его забарабали в Добрармию Антона Ивановича Деникина. Потому и пропало Белое дело, что добровольцев по дачам отлавливали. А нарком Луначарский А.В. мандат Хлебникову В.В. подмахнул: оказывать всяческое содействие. Человек будущего этот нарком, вот что я вам скажу.

Когда Хлебников — тоже в Харькове — отлынивал от солдатчины Александра Фёдоровича Керенского, Анфимова В.Я. там не было и в помине. Научный факт. Наука анфимоведение называется. Основоположник анфимоведения Чеников И.В. открыл, почему при Деникине к Хлебникову приставали с расспросали и тестами, а при Керенском — не приставали. Потому что врач-психиатр Анфимов В.Я. — это Анфимов-сын.

А был в Харькове ещё и профессор Анфимов-отец. Который не вставал при появлении великого Бехтерева, потому что тот первый поспешал к нему с изъявлением приязни. Профессор Анфимов Яков Афанасьевич только в 1919 году выписал к себе на кафедру сына Владимира, который прежде состоял секретарём общества врачей-психиатров в Петрограде. И столичная штучка внесла свежую струю в харьковский застой: психологические тесты. Учись, батяня. Вопрос — ответ. Засекаем время, и делаем выводы. С чем вы, пациент, связываете слово ‘лошадь’? Американские воины считали ее младшим божеством, — шелестит вопрошаемый. Закавыристый ответ, не так ли.

Анфимов Яков Афанасьевич покоится в Дидубе, пантеоне грузинской славы. Единственный русский в грузинском пантеоне. Вбейте в строку поиска “Дидубе пантеон Википедия” и зайдите на страницу, если не верите.

Единственный русский. Там есть ссылка на сайт www.ka2.ru, я поставил. Потому что сын Якова Афанасьевича Владимир Яковлевич покоится в кургане славы Хлебникова поля.

6. Аделаида Ивановна

Не дай мне бог сойти с ума.

Нет, легче посох и сума;

Нет, легче труд и глад.

Не то, чтоб разумом моим

Я дорожил; не то, чтоб с ним

Расстаться был не рад:

Когда б оставили меня

На воле, как бы резво я

Пустился в темный лес!

Я пел бы в пламенном бреду,

Я забывался бы в чаду

Нестройных, чудных грез.

И я б заслушивался волн,

И я глядел бы, счастья полн,

В пустые небеса;

И силен, волен был бы я,

Как вихорь, роющий поля,

Ломающий леса.

Да вот беда: сойди с ума,

И страшен будешь как чума,

Как раз тебя запрут,

Посадят на цепь дурака

И сквозь решетку как зверка

Дразнить тебя придут.

А ночью слышать буду я

Не голос яркий соловья,

Не шум глухой дубров —

А крик товарищей моих,

Да брань смотрителей ночных,

Да визг, да звон оков.

Отчего случается сумасшествие? Велимир Хлебников ответил коротко и ясно: от слома ритма.

Шаги, приказания, убийство моего ритма делают меня безумным к концу вечерних занятий.

Хлебникова насиловали, и он терял рассудок. Случай, бог-изобретатель, помогал обрести утраченное. Если небеса пустые, то случай, больше некому. Если не пустые — попущение свыше.

За довоенный угар, за Drang nach Westen. В народе говорят: если Господь хочет наказать, он лишает разума. Вечером, к концу воинских занятий. Кара — необратимое возмездие, окончательный приговор. Попущение предполагает обжалование у генерала Кульбина.

Ратник второго разряда Хлебников прошел весь ад перевоплощения поэта в лишенное разума животное. И вынырнул, блаженно щурясь на солнце. От слова ‘блаженство’, а не ‘блажь’. Вынырнул из Казанской окружной лечебницы во имя Божией Матери всех скорбящих. Его там испытывали по всей строгости, не то что в Сабурке. И признали невменяемым. Лишённым разума животным.

Таковым он действительно бывал — вечерами в казарме. Сумеречное помрачение. Это существенная поправка к раскладу трёх посадок, но сути дела она не меняет: В.Я. Анфимов наблюдал Хлебникова во всеоружии его небывалого ритма.

Что это я заладил — пловец да пловец. Хлебников был знатный пешеход. Отмахивал будь здоров. По тайге, берегу моря, шпалам, солончакам.

В эти солончаки только ленивый теперь носом Хлебникова не тычет. Бросил товарища в беде? Действительно бросил: Дмитрий Петровский был правдив как никто.

— Ну, так как же, правда, что ты 90 гадов убил?

— Девяносто не девяносто, а за тридцать ручаюсь.

— И не жалко?

— А меня жалели? ‹...› Все видал. Сам будешь такой. Душа подрастет. Вы ребята, а души младенцев! Чи я баба, чтобы жалеть? Вы, бабы, льете слезы, мы льем кровь — каждому свое. Люди душат друг друга за горло — кто скорее? Не ты — так тебя. Ну вот. Одежды мало, ее нужно беречь, одежду снимаем, оставляем в белье. Приходят в опилках, сене, где кого поймали: в стогу, копнах, в подполье. Раз было — привели пять заложников, поставили босыми, в белье, выстрелили, один убежал. Считаем — все лежат, — одного нет. В лес ведут красные следы из раны. Ну, раны — все равно подохнет в лесу. Пес с ним! Туда ему и дорога. Через двое суток приходит в избу: течет кровь, в белье, босой, хохочет и говорит: „Я таки убежал. Расстреляйте меня! Только сейчас”. Ну, я не неволю.

‹...›

Как, П.?! Неужели тот самый, который по Москве ходил в черной папахе, белый, как смерть, и нюхал по ночам в чайных кокаин? Три раза вешался, глотал яд, бесприютный, бездомный, бродяга, похожий на ангела с волчьими зубами. Некогда московские художницы любили писать его тело. А теперь — воин в жупане цвета крови — молодец молодцом, с серебряной шашкой и черкеской. Его все знали и, пожалуй, боялись — опасный человек. Его зовут “кузнечик” — за большие, голодные, выпуклые глаза, живую речь, вдавленный нос. В свитке, перешитой из бурки, черной папахе ‹...› он был сомнительным человеком большого города и с законом не был в ладу.

Некогда подражал пророкам (вот мысль — занести пророка в большой город с метелями, — что будет делать?).

Он худой, белый как свеча, питался только черным хлебом и золотистым медом, да английский табак, большой чудак, в ссоре с обществом, искавший правды. Женщины-художницы писали много раз его голого, в те годы, когда он был красив.

Хромой друг, который звался чертом, три раза снимал его с петли. Это было вроде небесного закона: П. удавливается, Ч. снимает.

Известно, что он трижды обежал золоченый, с тучами каменных духов храм Спасителя, прыгая громадными скачками по ступеням, преследуемый городовым за то, что выдрал из Румянцевского музея редкие оттиски живописи.

Любил таинственное и страшное. Врал безбожно и по всякому поводу.

Так описывает Дмитрия Петровского Велимир Хлебников в произведении «Малиновая шашка». Произведение создано в 1921 году, пятью годами позже знаменитых солончаков.

Случай этот сам П. излагает следующим образом:

В одно прекрасное время получаю письмо и узнаю: Хлебников в Астрахани, следовательно освобождён, зовёт к себе. Я собрался и поехал есть дыни.

Дело в том, что стараниями Кульбина и других друзей, которым Хлебников писал письма, удалось-таки выручить его из чесоточной команды и из 93-го запасного полка. Его держали на испытании в Казанской больнице, где признали ненормальным настолько, что освободили от военной службы.

Нашёл дом на Демидовской. Звоню. За дверью голос Виктора Владимировича:

— Петровский?

— Я.

Дверь отворяется. Я прошёл, Хлебников довольный и радостный сообщает мне, что сегодня, комбинируя какое-то случайное стихотворение в местном листке, не то из начальных, не то из последних букв строчек, он сложил мою фамилию.

Он мне показывал: действительно, выходила моя фамилия и ничего другого не выходило. Это и дало ему основание, не отпирая двери и не видя ещё кто пришёл, спрашивать: „Петровский?”

Комната Хлебникова, где бы она ни была, имела всегда один и тот же вид. Я описал её уже ранее и прибавить больше нечего. Только на стенах её здесь висели копии с открыток Елизаветы Бем, детские сюжеты, скопированные самим Велемиром.

Я просил пить. В двери открылось окошечко, вроде тюремного волчка — нам подали чай с карамелью. Так же было и с обедом. Происходило это, по-видимому, не только от любви Хлебникова к отъединённости.

Жили мы впроголодь, так как приходилось делить один обед на двоих: я послал телеграмму домой, и пока шли деньги из Украины в Астрахань, — заложили мы с Хлебниковым его шубу. Ту самую новогоднюю шубу с ёлки, “шубу короля” за 17 рублей в астраханском ломбарде и отправились в степь розыскивать гору Богдо, уроненную святым и воспетую Хлебниковым в его «Хаджи-Тархане», задолго до этого путешествия.

‹...›

Мы слезли на Черепахе, пересекли несколько калмыцких посёлков, рыбацких промыслов и вышли в степь. У нас фляга с водой и немного хлеба. Ушли вёрст 70.

Здесь же в степи Велемир сочинил своего «Льва», на одной из стоянок он записал его на лоскуточке. В степи же была изобретена «Труба марсиан», взлетевшая через месяц в Харькове в издательстве «Лирень».