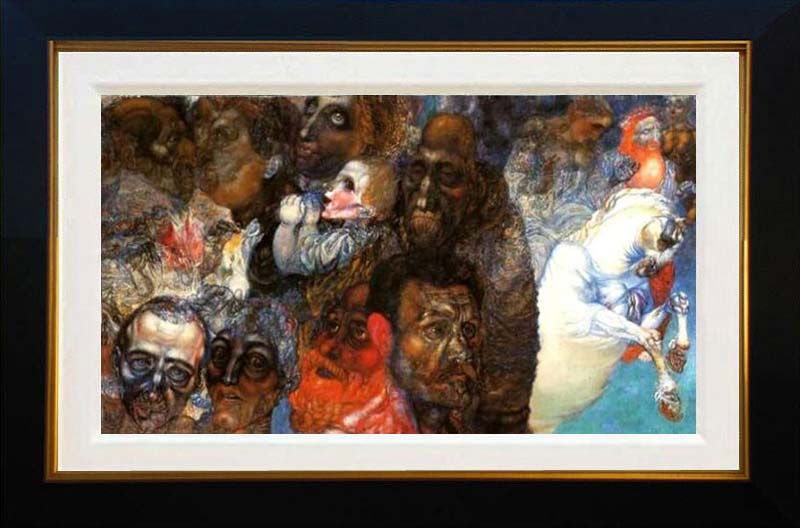

Такое сближение изображения и слова свойственно было многим современникам Хлебникова (вспомним хотя бы рисованные дневники Ремизова, „стихокартины” Каменского, идеографические плакаты Маяковского) да и вообще всей эпохе, которая, по убеждению поэта, ознаменована была победой глаза над слухом. Никогда в истории русского искусства живопись и поэзия не сходились так тесно. Причем ведущая роль тут принадлежала изобразительному искусству, и может быть, раньше других это осознал Хлебников. Мы хотим, чтобы слово смело пошло за живописью, — писал он. Искусствовед Б. Денике вспоминал, как в 1912 году, вместе с ним и Маяковским рассматривая картины щукинского собрания, „Хлебников проводил аналогии между новой французской живописью и своими формальными исканиями в области поэтического языка”.  И нередко источники замысла тех или иных его литературных произведений мы находим именно в изобразительном искусстве, разумеется не только в новом и не только во французском. Так, например, уже первое появившееся в печати его произведение — стихотворение в прозе «Искушение грешника» (1908) — сюжетно связано с философской драмой Г. Флобера «Искушение св. Антония», а образно — с разработкой того же сюжета в искусстве (М. Шонгауэр, И. Босх, П. Брейгель, Ж. Калло). Так, замысел его сверхповести «Дети Выдры» (1912) восходит к картине А. Савинова «Купание», а замысел драматической поэмы «Гибель Атлантиды» (1913) — к картине Л. Бакста «Древний ужас».2

И нередко источники замысла тех или иных его литературных произведений мы находим именно в изобразительном искусстве, разумеется не только в новом и не только во французском. Так, например, уже первое появившееся в печати его произведение — стихотворение в прозе «Искушение грешника» (1908) — сюжетно связано с философской драмой Г. Флобера «Искушение св. Антония», а образно — с разработкой того же сюжета в искусстве (М. Шонгауэр, И. Босх, П. Брейгель, Ж. Калло). Так, замысел его сверхповести «Дети Выдры» (1912) восходит к картине А. Савинова «Купание», а замысел драматической поэмы «Гибель Атлантиды» (1913) — к картине Л. Бакста «Древний ужас».2![]()

Имеется ли тут в виду какой-то определенный портрет или же перед нами вообще Лицо Природы, то “великое многообразие”, которое было постоянным предметом его размышлений — оно подняло львиную голову и смотрит на нас, но уста его сомкнуты? Ответа на этот вопрос у нас пока нет. Но в тех случаях, когда мы знаем исходные живописные впечатления, мы можем оценить адекватность изображения и слова, как, например, в стихотворении «Бурлюк» (1921), где через слово мы видим сразу и художника и его живопись и получаем даже целую концепцию его творчества:

Большую часть сознательной жизни Хлебников провел среди художников. С ними он был связан несравненно ближе и дружественней, чем с литераторами. Художницей была его младшая сестра Вера; в разные годы он был близок с Борисом Григорьевым, братьями Бурлюками, Еленой Гуро и Михаилом Матюшиным, Натальей Гончаровой, Павлом Филоновым,4![]()

![]()

Сама обстановка мастерской, где работа неотделима от дружеского общения, а искусство от быта, отвечала его характеру больше, чем обстановка литературного салона или поэтического диспута. Он не любил городской жизни и всегда лучше чувствовал себя в лесу, в горном ущелье, на берегу моря. Он был прежде всего поэтом природы. А живопись да и сами художники гораздо больше, чем литераторы или музыканты, сохраняли непосредственную связь с природой, с натурой. И мастерские художников казались ему, вероятно, какими-то заповедниками дикой и вольной природы в чужом и враждебном городе.

Творчество вообще, и в первую очередь живопись, было для него “явлением природы”. Недаром такое “явление” и даже “восстание” природы в его стихотворной драме «Маркиза Дззес» (1909) начинается с того, что на вернисаже оживают картины и статуи, а люди, наоборот, каменеют и превращаются в какие-то потусторонние изваяния. Превращение или, вернее сказать, выворачивание наизнанку и как бы обнажение сущности из-под внешней видимости является важнейшим свойством его поэтического слова. И то же самое “оборотничество” мы угадываем в его изобразительных опытах. В книге воспоминаний Б. Лившица «Полутораглазый стрелец»6![]()

![]()

Вдруг ‹...› Хлебников устремился к мольберту с натянутым на подрамок холстом и, вооружившись кистью, с быстротою престидижитатора принялся набрасывать портрет Ксаны. Он прыгал вокруг треножника, исполняя какой-то заклинательный танец, меняя кисти, мешая краски и нанося их с такой силой на полотно, словно в руке у него был резец. Между Ксаной трех измерений, сидевшей рядом со мной, и ее плоскостным изображением, рождавшимся там, у окна, незримо присутствовала Ксана хлебниковского видения, которою он пытался овладеть на наших глазах. Он раздувал ноздри, порывисто дышал, борясь с ему одному представшим призраком, подчиняя его своей воле, каждым мазком закрепляя свое господство над ним. ‹...› Наконец Велимир, отшвырнув кисть, в изнеможении опустился на стул. Мы подошли к мольберту, как подходят к только что отпертой двери. На нас глядело лицо, довольно похожее на лицо Ксаны. Манерой письма портрет отдаленно напоминал — toutes proportions gardées [при всей условности такого сравнения (франц.). — Р.Д.] — Ренуара, но отсутствие “волюмов” — результат неопытности художника, а может быть, только его чрезмерной поспешности, — уплощая черты, придавало им бесстыдную обнаженность. Забывая о технике, в узком смысле слова, я видел перед собою ипостазированный образ хлебниковской страсти. Сам Велимир, вероятно, уже понимал это и, как бы прикрывая внезапную наготу, прежде чем мы успели опомниться, черной краской густо замазал холст.

Вдруг ‹...› Хлебников устремился к мольберту с натянутым на подрамок холстом и, вооружившись кистью, с быстротою престидижитатора принялся набрасывать портрет Ксаны. Он прыгал вокруг треножника, исполняя какой-то заклинательный танец, меняя кисти, мешая краски и нанося их с такой силой на полотно, словно в руке у него был резец. Между Ксаной трех измерений, сидевшей рядом со мной, и ее плоскостным изображением, рождавшимся там, у окна, незримо присутствовала Ксана хлебниковского видения, которою он пытался овладеть на наших глазах. Он раздувал ноздри, порывисто дышал, борясь с ему одному представшим призраком, подчиняя его своей воле, каждым мазком закрепляя свое господство над ним. ‹...› Наконец Велимир, отшвырнув кисть, в изнеможении опустился на стул. Мы подошли к мольберту, как подходят к только что отпертой двери. На нас глядело лицо, довольно похожее на лицо Ксаны. Манерой письма портрет отдаленно напоминал — toutes proportions gardées [при всей условности такого сравнения (франц.). — Р.Д.] — Ренуара, но отсутствие “волюмов” — результат неопытности художника, а может быть, только его чрезмерной поспешности, — уплощая черты, придавало им бесстыдную обнаженность. Забывая о технике, в узком смысле слова, я видел перед собою ипостазированный образ хлебниковской страсти. Сам Велимир, вероятно, уже понимал это и, как бы прикрывая внезапную наготу, прежде чем мы успели опомниться, черной краской густо замазал холст.Если оставить в стороне излишнюю беллетристичность мемуариста, сцена эта многое объясняет в хлебниковском творчестве.  Между поэтом и его моделью присутствовало некоторое внутреннее представление, как бы оборотная сторона модели, и это “видение” оказывалось ближе к “натуре”, чем ее внешний облик. В его лирике тех дней образ Ксении Богуславской настойчиво связывался с образом Мавы — злого духа славянской мифологии (по разъяснению Хлебникова — спереди это прекрасная женщина или дева, лишенная одежд, сзади — это собрание витых кишок). И, как можно догадываться, именно эту страшную обнаженность призрака Хлебников замазал черной краской.

Между поэтом и его моделью присутствовало некоторое внутреннее представление, как бы оборотная сторона модели, и это “видение” оказывалось ближе к “натуре”, чем ее внешний облик. В его лирике тех дней образ Ксении Богуславской настойчиво связывался с образом Мавы — злого духа славянской мифологии (по разъяснению Хлебникова — спереди это прекрасная женщина или дева, лишенная одежд, сзади — это собрание витых кишок). И, как можно догадываться, именно эту страшную обнаженность призрака Хлебников замазал черной краской.

Некоторое представление о характере такого “оборотничеекого” образа могут дать два его рисунка последних лет. На одном из них, относящемся, по-видимому, к концу 1920 — началу 1921 года женском портрете, мы видим как будто только привлекательный девический облик, но то, что имя модели, первоначально написанное под портретом, тщательно вымарано, намекает на возможность какого-то иного видения образа. Другой рисунок, находящийся в черновиках последней хлебниковской поэмы начала 1922 года, прямо изображает Маву, причем сразу в двух ее обликах — прекрасном и страшном, и замечателен тем, что схватывает сам момент “оборачивания”.

Вообще же случай, рассказанный Б. Лившицем, напоминает о судьбе других, не дошедших до нас, “неведомых шедевров” Хлебникова. Современники высоко ценили его рисунки, собирали и по-своему даже “канонизировали” их. Уже в 1910 году на выставке «Треугольник» экспонировались рукопись и рисунок Хлебникова из собрания Д. Бурлюка. Его работы были также в собраниях Н. Евреинова, Ю. Анненкова, Ю. Соколова и др., и почти все они по разным причинам были утрачены или во всяком случае местонахождение их неизвестно. (Одна из таких утрат — великолепный рисунок Хлебникова 1915 года к его повести «Ка», к сожалению, очень плохо воспроизведенный в книге «В. Хлебников. Неизданные произведения. М., 1940» и почти не читаемый.) И те несколько десятков его работ, которые сохранились, не скрытые, так сказать, черной краской времени, и которые мы сейчас знаем, — только часть его изобразительного творчества и, может быть, не лучшая.

Серьезные и систематические занятия Хлебникова рисунком и живописью относятся к 1901 — 1903 годам, то есть ко времени его пребывания в последних классах гимназии. Его домашними учителями были художники П. Беньков и Л. Чернов-Плесский; тогда же он, по-видимому, в качестве вольнослушателя, посещал рисовальный класс Казанской художественной школы. Об этом периоде можно судить по его учебным работам, рисованной с гипса голове старика и портрету кучера (служившего у его отца Владимира Алексеевича Хлебникова).8![]()

По окончании гимназии, летом 1903 года, он особенно увлеченно занимался живописью в деревне Белой неподалеку от Казани. Сохранившиеся в семье небольшие пейзажные этюды свидетельствуют о его склонности к мелкому и тонкому письму (что впоследствии он называл мелкопись и невеличкопись), передающему мягкую наполненность как бы слегка рассредоточенного пространства. В них чувствуется пристальное и вместе с тем несколько рассеянное вглядывание в натуру.

К тому же времени относится попытка большого “представительного” портрета отца, задуманная, очевидно, для демонстрации собственных живописных успехов.

К тому же времени относится попытка большого “представительного” портрета отца, задуманная, очевидно, для демонстрации собственных живописных успехов.Поэтому его рисунок совы, восседающей на книгах, сделанный с какой-то особой впечатляющей значительностью, можно считать чем то вроде эмблемы всего хлебниковского творчества, соединявшего мудрость природы и мудрость культуры.12![]()

К началу десятых годов Хлебников далеко уже отошел от естественнонаучных занятий, оставил университет и полностью отдался своем поэтическому призванию Для отца его это был, надо думать, жестокий удар. Тем более, что после выхода футуристического сборника «Пощечина общественному вкусу» (1912) имя Хлебникова вместе с именами Бурлюков, Крученых и Маяковского замелькало почти во всех газетах в сопровождении весьма нелестных оценок, а часто и откровенных издевательств. Складывавшиеся из-за этого в семье тяжелые отношения, доходившие до полного разрыва, отражает, по-видимому, портретный набросок отца, сделанный карандашом по памяти в записной книжке. Если сравнить его с ранним отцовским портретом, вся разница изменившихся отношений будет совершенно наглядна. В несобранности черт карандашного наброска мы видим не только облик постаревшего отца, но и угадываем сложность и смятение чувств самого поэта, о чем свидетельствует и его дневниковая запись (май 1914) ‹...› почувствовал жалость к отцу и встал на семейную точку зрения.

К началу десятых годов Хлебников далеко уже отошел от естественнонаучных занятий, оставил университет и полностью отдался своем поэтическому призванию Для отца его это был, надо думать, жестокий удар. Тем более, что после выхода футуристического сборника «Пощечина общественному вкусу» (1912) имя Хлебникова вместе с именами Бурлюков, Крученых и Маяковского замелькало почти во всех газетах в сопровождении весьма нелестных оценок, а часто и откровенных издевательств. Складывавшиеся из-за этого в семье тяжелые отношения, доходившие до полного разрыва, отражает, по-видимому, портретный набросок отца, сделанный карандашом по памяти в записной книжке. Если сравнить его с ранним отцовским портретом, вся разница изменившихся отношений будет совершенно наглядна. В несобранности черт карандашного наброска мы видим не только облик постаревшего отца, но и угадываем сложность и смятение чувств самого поэта, о чем свидетельствует и его дневниковая запись (май 1914) ‹...› почувствовал жалость к отцу и встал на семейную точку зрения.

Самым близким в семье человеком для него была сестра Вера.13![]()

![]()

Вообще портретные рисунки Хлебникова часто позволяют восстановить и его отношение к портретируемому, и всю ситуацию, в которой возник рисунок. Таков, например, портрет Алексея Крученых, относящийся к 1913 году, то есть к поре наибольшего их сближения, когда совместно ими была издана поэма «Игра в аду» (первое издание с иллюстрациями Н. Гончаровой, 1912) и готовилось ее второе издание (вышло в 1914 году с иллюстрациями О. Розановой и К. Малевича).

Вспоминая об этом времени, Хлебников писал в стихотворении «Алеше Крученых»:

Стихотворение это, датированное 26 октября 1920 года, было написано в Баку, куда Хлебников незадолго перед тем приехал из Харькова. В Баку он встретился с Крученых и Сергеем Городецким, с которыми не виделся несколько лет, и они, надо думать, вместе вспоминали начальную эпоху футуризма и первое издание «Игры в аду», к которому имел отношение и Городецкий — ему принадлежала единственная одобрительная рецензия на эту поэму. Вслед за Хлебниковым Городецкий также обращался к Алексею Крученых:

К последним строкам Хлебников сделал очень точное ироническое примечание: Из Крылова — „а я, приятель, сед”. Дело в том, что, несмотря на дружескую встречу и приятные воспоминания, несмотря на помощь, которую ему оказывали (Городецкий заведовал художественным отделом Бакроста, где сотрудничал и Крученых и где нашлась работа и для Хлебникова), Хлебников ясно понимал, что их человеческие и литературные судьбы разошлись достаточно далеко. Между 1913 и 1920 годами пролегла целая эпоха, и подвижнический путь в поэзии увел его от прежних друзей. Об этом как раз и говорил двойной портрет Городецкого и Крученых, сделанный в те же дни и, по всей вероятности, там же в Бакросте.

Собственно, это был портрет Городецкого, к которому пририсован “подвернувшийся” Крученых. Но в таком соседстве очень верно схваченный размашистый, самолюбивый и лукавый характер Городецкого и неверный, ускользающий и почти призрачный облик Крученых как бы взаимно освещали друг друга.15![]()

Еще более откровенный и даже прямо беспощадный портрет Крученых мы находим в стихотворении Хлебникова конца 1921 года, написанном одновременно со стихотворением «Бурлюк»:

Здесь, как и всегда, поэт мыслил не отдельными образами, а их соотношениями и неслучайными связями, и образ Крученых оказывался как бы оборотной стороной Бурлюка.17![]()

Летом 1920 года Хлебников, живший тогда в Харькове, вдали от ближайших литературных друзей, размышляя о природе этих связей, задавался вопросом: Существуют ли правила дружбы? Я, Маяковский, Каменский, Бурлюк, может быть, не были друзьями в нежном смысле. Но судьба сплела из этих имен один веник. И что же? Ответ на этот вопрос, как явствует из сопровождавших его вычислений, он искал в числовых закономерностях дат их рождений, чтобы понять не бытовую, а поэтическую, “звездную” — как он говорил — их связь. И в той же записной книжке рисовал профиль Маяковского. Внешне он мало похож, и, если бы не строки из стихотворения «Наш марш», записанные под рисунком, мы, пожалуй, узнали бы его не без труда.18

Летом 1920 года Хлебников, живший тогда в Харькове, вдали от ближайших литературных друзей, размышляя о природе этих связей, задавался вопросом: Существуют ли правила дружбы? Я, Маяковский, Каменский, Бурлюк, может быть, не были друзьями в нежном смысле. Но судьба сплела из этих имен один веник. И что же? Ответ на этот вопрос, как явствует из сопровождавших его вычислений, он искал в числовых закономерностях дат их рождений, чтобы понять не бытовую, а поэтическую, “звездную” — как он говорил — их связь. И в той же записной книжке рисовал профиль Маяковского. Внешне он мало похож, и, если бы не строки из стихотворения «Наш марш», записанные под рисунком, мы, пожалуй, узнали бы его не без труда.18![]()

Перед нами, конечно, не столько портрет Маяковского, сколько образ его „весомой, грубой, зримой” стиховой речи или, вернее сказать, его стихового голоса. Позже, в той же поэме 1922 года, Хлебников писал о Москве:19![]()

Так услышанный и увиденный образ Маяковского в представлении Хлебникова, очевидно, многими чертами перекликался с образом Владимира Татлина.

Два портрета Татлина — графический и стихотворный, — написанных Хлебниковым в 1916 году, рисуют почти такой же напряженный, трагический и пророческий образ художника — живописца своего нечеловеческого времени:

Речь тут, разумеется, идет не только о татлинских живописных рельефах и контррельефах,  которые поражали воображение современников на организованной Татлиным в марте 1916 года выставке «Магазин».20

которые поражали воображение современников на организованной Татлиным в марте 1916 года выставке «Магазин».20![]()

Из всех портретных рисунков Хлебникова этот портрет Татлина, может быть, наиболее близок к хлебниковскому автопортрету 1909 года, с которого мы начинали. Возвращаясь теперь к нему и сравнивая его с портретом Татлина, мы замечаем их несомненное и внешнее и внутреннее родство и столь же несомненное различие и даже противоположность. Их соотношение можно было бы определить как противоположность “земного долга” и “небесной свободы”. Если портрет Татлина скован, связан и закрыт, то автопортрет, напротив, насквозь открыт и прозрачен. В нем, действительно, есть что-то пейзажное, но это, конечно, пейзаж не земной, а небесный или, лучше сказать, воздушный. Он как бы плывет, меняется и движется, как движутся в небе облачные громады, отчетливые в каждое мгновение и неуловимо меняющиеся. Так написан портрет Лермонтова в стихотворении Хлебникова «На родине красивой смерти — Машуке»:

В этом автопортрете наиболее ясно видно то, что так или иначе присутствует в большинстве рисунков Хлебникова. Это — возможность изменения внутреннего превращения и “оборачивания”. Линия здесь не столько рисует, сколько устанавливает какие-то соответствия между внешним и внутренним, намечая их взаимопереходы. Поэтому взгляд здесь обращен не вовне и не внутрь — это “взгляд в себе”, внутренний взгляд. Поэтому и губы здесь не говорят, но и не молчат, а как бы наполнены словом. В таком смысле рисунок предельно сближается с поэтическим словом как внутренним представлением, являясь его зримым образом.

Тогда в 1909 году, испытав уже первые литературные успехи и первые неудачи, Хлебников полностью осознавал свое поэтическое призвание и, рисуя этот удивительный автопортрет, сопровождал его еще более удивительной надписью: Заседания общества изучения моей жизни. И сейчас к нему вполне применимы слова Хлебникова, сказанные позже и по другому поводу, но для нас совершенно точно определяющие значение автопортрета Таким я уйду в века ‹...›

Между автопортретами 1909 и 1922 годов21![]()

Но что он “говорит” и что значат эта гримаса, этот острый недобрый взгляд, эта злорадная усмешка?

Вряд ли мы могли бы уверенно ответить на такие вопросы, если бы не то обстоятельство, что рисунок находится в рукописи поэмы «Война в мышеловке» («Крыса») и даже предваряет поэму. В ней поэт обращался к современникам:

Но автопортрет говорит не только об отвращении и ненависти к войне (если воспользоваться известными словами Маяковского). Его взгляд обращен на войну как бы уже пойманную в мышеловку законов времени, превратившуюся из мамонта в испуганно дрожащую крысу. Отсюда эта гримаса отвращения и злорадная усмешка (ср. те же мотивы в рисунке к повести «Ка», где образу Масих-аль-Деджала явно приданы автопортретные черты).

Сравнивая автопортрет 1922 года с автопортретом 1909 года, невольно испытываешь желание поменять их местами, чтобы судьбу поэта завершал не этот земной и злободневный, а тот — “небесный” и “вечный” образ. Но это и невозможно и, главное, не нужно. Ведь поэтическая судьба не только разделяет их, но и связывает, и они оказываются не только началом и концом, но и двумя сторонами единого образа поэта. Точно так же как слово, которое является не только внутренним представлением, но и внешним выражением.

В рисунках Хлебникова, как и вообще в графике писателей, самые своеобразные явления возникают как раз на пересечении изображения и слова. С такой точки зрения особый интерес вызывают рисунки поэта в ранних словотворческих рукописях.22![]()

В отличие от хлебниковских пейзажей, портретов, автоиллюстраций, большей частью, как мы видели, существующих самостоятельно или параллельно тексту, такая — условно назовем ее — поэтическая графика совершенно неотделима от текста. Начертание и слово образуют здесь единое целое или, вернее сказать, обнаруживают единую природу Изображение складывается из тех же элементов, что и начертание буквы и слова. В его основе — те же штрихи, завитки, росчерки, помарки, кляксы, точки и многоточия. Такая графика, подобно знаменитым пушкинским рисункам, прямо вырастает из почерка. Но отличие хлебниковской графики в том, что она как бы предшествует слову, она дословесна и напоминает какое-то пение, еще не оформившееся в артикулированные звуки речи. Это как бы музыка почерка. (Ср. характерное замечание Хлебникова по поводу печатного текста его поэмы «Шаман и Венера»: поэма вышла грубой и плоской. В рукописи ее спасал красивый почерк.) Поэтому зачастую такая графика беспредметна, но она как бы заряжена возможностью фигуративного и образного оформления.

В отличие от хлебниковских пейзажей, портретов, автоиллюстраций, большей частью, как мы видели, существующих самостоятельно или параллельно тексту, такая — условно назовем ее — поэтическая графика совершенно неотделима от текста. Начертание и слово образуют здесь единое целое или, вернее сказать, обнаруживают единую природу Изображение складывается из тех же элементов, что и начертание буквы и слова. В его основе — те же штрихи, завитки, росчерки, помарки, кляксы, точки и многоточия. Такая графика, подобно знаменитым пушкинским рисункам, прямо вырастает из почерка. Но отличие хлебниковской графики в том, что она как бы предшествует слову, она дословесна и напоминает какое-то пение, еще не оформившееся в артикулированные звуки речи. Это как бы музыка почерка. (Ср. характерное замечание Хлебникова по поводу печатного текста его поэмы «Шаман и Венера»: поэма вышла грубой и плоской. В рукописи ее спасал красивый почерк.) Поэтому зачастую такая графика беспредметна, но она как бы заряжена возможностью фигуративного и образного оформления.

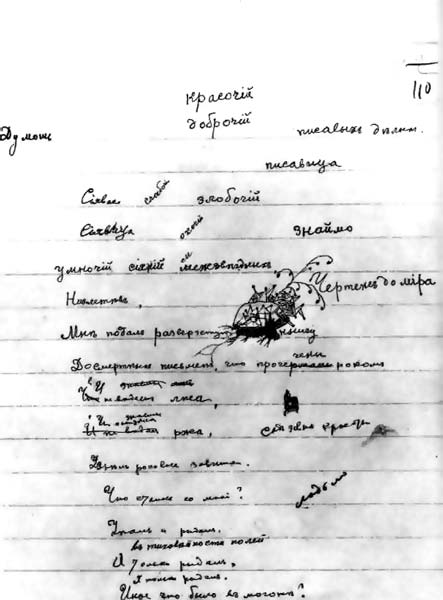

Вот, например, одна из обычных хлебниковских рукописей словотворческого периода, содержащая образцы его неологизмов и набросок стихотворения.

На первый взгляд, в верхней части листа мы видим как будто беспорядочно разбросанные записи различных новых слов. Однако внимательное их сопоставление убеждает нас в том, что характер и расположение их на листе не беспорядочны и не случайны и что все эти слова (думошь, сиявое, сиявица, красочий, доброчий, злобочий, слабочий, охочий, писавица, знаймо) связываются особыми пространственно-смысловыми отношениями, в результате чего возникает своего рода поэтический супрематизм. Затем отдельные слова вступают в более тесные связи, образуя словосочетания, далее в них намечается ритмическая упорядоченность, создающая стиховые ряды. Таким образом из слова (умночий) рождается поэтический образ (Умночий сияний межзвездных), оторый в свою очередь развертывается в лирический сюжет:

В третьей строке первоначально вместо слова книгу стояло какое-то другое слово. Оно тщательно зачеркнуто, и прочитать его невозможно Но из зачеркивания этого слова возник и разросся рисунок, тут же получивший разъяснительную надпись: Чертеж домира. Это, очевидно, и есть не что иное, как изображение смысла зачеркнутого слова, и рисунок, таким образом, выступает в качестве эквивалента текста, в качестве графического “слова”. В данном случае особенно интересно, что чертеж домира как раз и является пространственно-смысловым центром всего листа. Из этого центра, из этих роковых завитков как бы выходит и развертывается вся его графика.

Что же такое эти роковые завитки, досмертные письмена, этот чертеж домира? По-видимому, мы не ошибемся, если скажем, что речь тут идет просто-напросто о вечных, незыблемых и неотвратимых законах природы, которые предстают в виде какой-то книги природы, книги мировых судеб. Образ этот, и прежде всего как образ звездного неба, мы постоянно встречаем в творчестве Хлебникова.

Однако чертеж домира, очевидно, не изображает никакой книги и никакого звездного неба. И если тут вообще можно говорить о каком-то изображении, то эту графику можно понять как образ чисто смысловой энергии мира, до ее вещественного и предметного воплощения.

Еще нагляднее все это видно в рукописи стихотворения «Жар-бог», где Жар-бог как раз и есть поэтически-мифологизированный образ мировой энергии. Поэзия же, да и вообще художественное творчество, для Хлебникова была прежде всего ее постижением и выражением.

Еще нагляднее все это видно в рукописи стихотворения «Жар-бог», где Жар-бог как раз и есть поэтически-мифологизированный образ мировой энергии. Поэзия же, да и вообще художественное творчество, для Хлебникова была прежде всего ее постижением и выражением.

В этом основной смысл его словотворчества, которое представлялось ему реализацией и воплощением в поэтическом слове каких-то чертежей домира, творческих законов природы, прозреваемых сквозь творчество языка. И создавая свою — по удачному выражению Маяковского — „периодическую систему слова”, Хлебников нередко, как в менделеевской таблице, оставлял пустые клетки для еще не найденных словесных “элементов”. Или же заполнял их вместо слова рисунком. Так, в одной из его рукописей мы находим рядом и пустую клетку, и такой рисунок, изображающий как бы эманацию смысловой энергии. Правда, слово здесь уже найдено, причем любопытно, что это именно словьмо (неологизм, как и прочие слова в этом ряду, образованный по типу письмо).

Конечно, словотворческая, работа Хлебникова была не менделеевской наукой, не химией, а скорее поэтической алхимией слова. В ранний период она, вероятно, представлялась ему каким-то магическим действом и даже мистерией. На это, видимо, и указывает некая жречески-театральная фигура, стоящая на пустой клетке, как на подмостках. Однако нам здесь важно обратить внимание на другое, а именно, на единство изображения и слова, о котором наглядно говорит этот рисунок.

В конце жизни, объясняя смысл своей словотворческой работы, Хлебников (по воспоминаниям одной молодой поэтессы) говорил приблизительно так: „Когда одолеть все слова в схеме — то займешься музыкой или математикой, нет, пожалуй, рисованием — ведь поэты рисуют. А стихи станут баловством. Потому что зная, как сочетать слова — можно писать наверняка. Смотрите — я уже мало перечеркиваю — хотя стоит увидеть что-нибудь свое, хоть маленькое — я не переписываю — не могу, а дорисовываю, окружаю со всех сторон — чтобы стало еще яснее...”

1. Слабый подбородок и усы — отнюдь не приметы В.В. Маяковского; 2. С годами чёлка Чуковского становилась только длиннее, а Маяковский “футуристического периода” коротко стригся; 3. Голова наклонена, глаза цепко ухватили что-то перед собой, плотоядные губы вот-вот разомкнутся. Для чтения стихов или телесного пропитания ради?

1. Слабый подбородок и усы — отнюдь не приметы В.В. Маяковского; 2. С годами чёлка Чуковского становилась только длиннее, а Маяковский “футуристического периода” коротко стригся; 3. Голова наклонена, глаза цепко ухватили что-то перед собой, плотоядные губы вот-вот разомкнутся. Для чтения стихов или телесного пропитания ради?

| Персональная страница Р.В. Дуганова | ||

| карта сайта |  | главная страница |

| исследования | свидетельства | |

| сказания | устав | |

| Since 2004 Not for commerce vaccinate@yandex.ru | ||