Райнер Гольдт

Язык и миф у В. Хлебникова

Продолжение. Предыдущие главы:

3.2. От языковой критики к языковой магии

3.2.1. Заумь — больше, чем эстетическая провокация

1919 году Хлебников признался:

Во время написания заумные слова умирающего Эхнатена „манч, манч!” из «Ка» вызвали почти боль; я не мог их читать, видя молнию между собой и ими.

1

Это беспокойство передавалось и читателю. Бенедикт Лифшиц, например, так рассказывает о своём впечатлении от первого прочтения Хлебникова: „Я вскоре почувствовал, что отделяюсь от моей планеты и уже наблюдаю её со стороны ‹...› всё моё существо было сковано апокалиптическим ужасом”.

2 Молния

Молния или “апокалиптический ужас” при смерти хлебниковского

Эхнатена, гротескное изображение завёрнутого в шкуру орангутанга Аменхотепа IV, который с наслаждением пожирает птенцов, “беседуя” с русским попугаем, — всё это поначалу совершенно сбивает с толку:

„Мгуум мап! мап!

Мап! Мап! (кушает птенчиков)

Мио бпег; бпег! вийг.

Га ха! мал! бгхав! гхав!

егзизеу равира!”3

А между рогами на стене русской крестьянской избы на берегу Нила красуется голова Чехова...

„Бессмысленные ряды слов футуристов были полным подобием бессмысленного образа жизни буржуазии”4 — так рассуждают Шауман и Шульцки. Переводчик и биограф Маяковского Хуго Гупперт им вторит в ещё более резких выражениях:

— так рассуждают Шауман и Шульцки. Переводчик и биограф Маяковского Хуго Гупперт им вторит в ещё более резких выражениях:

Часто упускают из виду то, что футуризм цепляется за антиобщественную, абсолютную свободу художника ‹...› На литературном поле были посеяны образчики тайного языка; отрешённый от всякого толкования, он представляет собой не более чем звуковое баловство.

5

Чем объяснить столь далёкие от похвалы отклики, свидетельствующие о смятении, выводящем критика за рамки взвешенной оценки нарушения эстетических норм?

Распространённое утверждение, что с появлением беспредметности — а речь идёт именно об “абстрактной” литературе — европейское искусство открыло для себя новое поприще, одновременно переосмыслив её характер, оставляет множество вопросов без ответа.

Сравнительная терпимость к абстрактной живописи может быть объяснена тем, что тысячелетнее культовое значение изображения — лишь единицы были призваны к живописи, чтобы изливать непостижимое, ибо метафизическое „через образы ‹...› проникает в сердца многих, кто не может воспринять его в чистом виде” (Юлиан, IV в. н.э.) — заставляло зрителя держаться на расстоянии.

С языком дело обстоит иначе. Хотя ему тоже приписывали божественное происхождение, и даже по сей день в некоторых культурных кругах он почитается (в форме письменности) священным, осторожная секуляризация светской литературы в Европе началась не раньше, чем в живописи.6

Однако, в отличие от живописи, язык является важнейшим средством выражения человеческой личности: он одновременно средство и самовыражения, и коллективного бытия человечества. Именно посредством языка человек смог победить хаос и свершить свои подвиги на поприще культуры: „Вначале было слово”.

Только посредством языка из бессмысленной толпы возникает сеть нормативно взаимодействующих личностей; язык, в конечном счёте, — показатель человеческого существования как такового. „Говорящий — это человек”, — изречение Вильгельма фон Гумбольдта, и даже Мартин Хайдеггер, прямо цитируя этого Нестора лингвистики, не находит нужным его поправить: „В любом случае язык находится в самой тесной связи с человеком”.7 Для Хайдеггера язык — монолитный ориентир (он говорит о „сущностном целом”) в постоянно меняющемся мире:

Для Хайдеггера язык — монолитный ориентир (он говорит о „сущностном целом”) в постоянно меняющемся мире:

Таким образом, грамматико-логическое, лингво-философское и лингвистическое понимание языка остаются неизменными на протяжении двух с половиной тысячелетий. ‹...› Никто не посмеет объявить определение языка ‹...› как образно-понятийного представления неверным, тем паче отвергнуть его как бесполезное.

8

Лингвистический консерватор Хайдеггер вверяет руль и парус яростным порицателям футуризма: перевернув максиму Гумбольдта, разрушение языка навлекает уничтожение человечества и привычного образа человека, вменяет в ничто все достижения разума и, одновременно, разрушает социальные отношения. Отчуждение от культуры и природы, экзистенциальное одиночество индивида — вот плоды безобъектной речи. В утопической повести «Утёс из будущего» (1921–1922) Хлебников оглядывает с высоты грядущего отживающий тип человека:

Человек отнял поверхность земного шара у мудрой общины зверей и стал одинок ‹...›

в пустом покое небытия ‹...›

Кругом пустое нет.

9

Понимая опасность пустого нет, в котором прозябает современный человек, неизбежным итогом отчуждения от природы, которое следует понимать не только в экологических терминах, Хлебников признаёт, что даже самая забубенная антиэстетика должна соответствовать культурно-исторической среде, поскольку искусство изменилось именно через своё меняющееся отношение к природе.

Поэзия зауми безоговорочно разрушает аристотелевский принцип мимесиса, то есть попытку в искусстве „схватить, ограничить, остановить природу в её обновлении при постоянном распаде посредством человеческих помыслов”.10 В более широком смысле мимесис был приёмом упорядочения, на основе которого из разрозненного, зыбкого возникало произведение искусства, подчинённое действию логоса. Только после завершения такого герменевтического процесса произведение искусства находило своё место в “прописях” человеческого миропонимания, “говорило” со зрителем. Помимо того, что представленный выше отрывок не поддаётся никакой общепринятой пространственной (русские избы на Ниле), временнóй (жил Аменофис IV во времена Чехова или наоборот?) и категориальной (животные разговаривают, человеческая голова висит на стене как охотничий трофей) классификации, ничто здесь не “говорит” в истинном смысле слова. Читатель сталкивается с той же дилеммой, что и скептик искусства Платон, критикующий в «Федре» Сократа за отсутствие диалога между письмом и изображением.11

В более широком смысле мимесис был приёмом упорядочения, на основе которого из разрозненного, зыбкого возникало произведение искусства, подчинённое действию логоса. Только после завершения такого герменевтического процесса произведение искусства находило своё место в “прописях” человеческого миропонимания, “говорило” со зрителем. Помимо того, что представленный выше отрывок не поддаётся никакой общепринятой пространственной (русские избы на Ниле), временнóй (жил Аменофис IV во времена Чехова или наоборот?) и категориальной (животные разговаривают, человеческая голова висит на стене как охотничий трофей) классификации, ничто здесь не “говорит” в истинном смысле слова. Читатель сталкивается с той же дилеммой, что и скептик искусства Платон, критикующий в «Федре» Сократа за отсутствие диалога между письмом и изображением.11

Современник Хлебникова и столь же рьяный представитель раннего модернизма (он вышел на литературную сцену в 1912 году) предлагает своего рода объяснение драматического отрывка, процитированного выше:

Животные высказываются как им угодно, но человек — существо замкнутое, в его словах обычно мало от него самого. Мы нéмы, мы неизменно ‹...› стоим в сторонке — действует мир!

12

Воистину: животные (попугай) говорят, как наши полудикие предки (Эхнатон в обезьяньей шкуре весьма показателен), а великий писатель Чехов висит на стене мёртвый и немой — символ утраченной веры в разум и культурный прогресс, которым он, как никто другой, посвятил свою жизнь. Это перевёрнутый мир, который действует, но стал таким же непостижимым, как и язык, которым он “описывается”.

Автора приведённого выше “толкования” зовут Готфрид Бенн, он жил в Германии и слыхом не слыхивал о Хлебникове... Значит, Хлебников всё-таки не частный случай психопатологии? Другие, по-видимому, думали так же, даже если следовали иными путями в искусстве. И не только в России, но и по всей Европе.

Нет необходимости умножать заумные тексты для анализа; в этом антиискусстве, фенотипически почти произвольно взаимозаменяемом, важно уже не само произведение искусства, а лежащая в его основе ментальная установка — на мой взгляд, единственно возможный подход к абстрактному лингвистическому искусству, если не ограничиваться “отсебятиной”.13 Суть в том, что для поколения футуристов реальность, природа в самом широком смысле больше не могут быть постигнуты привычными художественными средствами, больше не могут быть упорядочены. В таких “трансментальных” произведениях язык уже не может и не хочет ничего сообщать в обычном смысле. Общение предполагает согласованность точек зрения; разговор как сообщение требует единого символического или знакового отношения к миру. Эта общность, по-видимому, уже недостижима для футуристов и дадаистов. Сообщения вроде Манчь! Манчь! — язык ради самого себя, разрушенный смысл, говорение ради того, чтобы тебя не понимали, мимесис полного отчуждения. Человек оторван из природы и говорит из бесконечной дали. Мимесис представляется возможным лишь как субъективная стенограмма сознания и, как таковой, отражает темноту небытия.

Суть в том, что для поколения футуристов реальность, природа в самом широком смысле больше не могут быть постигнуты привычными художественными средствами, больше не могут быть упорядочены. В таких “трансментальных” произведениях язык уже не может и не хочет ничего сообщать в обычном смысле. Общение предполагает согласованность точек зрения; разговор как сообщение требует единого символического или знакового отношения к миру. Эта общность, по-видимому, уже недостижима для футуристов и дадаистов. Сообщения вроде Манчь! Манчь! — язык ради самого себя, разрушенный смысл, говорение ради того, чтобы тебя не понимали, мимесис полного отчуждения. Человек оторван из природы и говорит из бесконечной дали. Мимесис представляется возможным лишь как субъективная стенограмма сознания и, как таковой, отражает темноту небытия.

Ницше, который одним из первых задумался о последствиях отчуждения человека от природы,14 осознал слабость заявленного им дионисийского подъёма и прошёл долгий путь к философии радикальной ответственности за себя. В этом смысле хлебниковскую заумь можно рассматривать как завершающий штрих в эстетике русского символизма, фактически впитавшего лишь ранние работы Ницше: разрушение и созидание вновь как историческая необходимость — легитимация этого разрыва, который, как будет показано в следующей главе, на самом деле является лишь логическим следствием дрейфа русского символизма к полной абстракции. Исходя из этого, возникает вопрос, в какой степени из радикального нигилизма хлебниковского учения о языке могла возникнуть новая мифическая концепция поэзии.

осознал слабость заявленного им дионисийского подъёма и прошёл долгий путь к философии радикальной ответственности за себя. В этом смысле хлебниковскую заумь можно рассматривать как завершающий штрих в эстетике русского символизма, фактически впитавшего лишь ранние работы Ницше: разрушение и созидание вновь как историческая необходимость — легитимация этого разрыва, который, как будет показано в следующей главе, на самом деле является лишь логическим следствием дрейфа русского символизма к полной абстракции. Исходя из этого, возникает вопрос, в какой степени из радикального нигилизма хлебниковского учения о языке могла возникнуть новая мифическая концепция поэзии.

3.2.2. Философские основы критики языка

Лингвистика и философия, как правило, неразрывно связанные до конца XVIII века, всегда сходились в мнении о первенствующей роли языка во всех мыслительных процессах человека.

Вильгельм фон Гумбольдт, создатель классико-романтического языкознания, в своём общеизвестном Введении в трактат «О языке кави на острове Ява» пишет: „Человек имеет дело в основном с предметами, его ощущения и действия определяются представлениями, исключительно тем способом, которым язык их ему передаёт”.15

Даже в нашем столетии учёные самых разных школ сходятся в оценке этого явления. У Эрнста Кассирера читаем: Всякое теоретическое знание берёт свое начало в мире, уже созданногоязыком.16 Н.Я. Марр, пожалуй, самый противоречивый лингвист-марксист первого поколения, категорично заявляет: „Язык — источник познания”.17

Н.Я. Марр, пожалуй, самый противоречивый лингвист-марксист первого поколения, категорично заявляет: „Язык — источник познания”.17 Перечень доказательств можно продолжать практически до бесконечности. Именно поэтому философия Канта, а вслед за ней и критика познания Шопенгауэром, рано или поздно должны были привести к критическому анализу языка. Решающий шаг от критики познания к критике языка был сделан Ницше, чья харизма оказала неизгладимое влияние практически на всю европейскую культуру начала XX века.

Перечень доказательств можно продолжать практически до бесконечности. Именно поэтому философия Канта, а вслед за ней и критика познания Шопенгауэром, рано или поздно должны были привести к критическому анализу языка. Решающий шаг от критики познания к критике языка был сделан Ницше, чья харизма оказала неизгладимое влияние практически на всю европейскую культуру начала XX века.

Отношение Ницше к языку до сих пор изучено мало, что вызывает удивление, учитывая его влияние.18 19

19 С редкой полемической остротой он уже в работе «Человеческое, слишком человеческое» опровергает заблуждение, согласно которому истинная наука может быть развита на основе языка. Под красноречивым названием «Язык как мнимая наука» Ницше заявляет:

С редкой полемической остротой он уже в работе «Человеческое, слишком человеческое» опровергает заблуждение, согласно которому истинная наука может быть развита на основе языка. Под красноречивым названием «Язык как мнимая наука» Ницше заявляет:

‹...› он (человек, автор) искренне верил, что обладает знанием мира посредством языка. Создатель языка не был столь скромен, чтобы полагать, что он просто даёт вещам имена; скорее, он выражал, как ему представлялось, высшее знание о вещах словами. ‹...› С большим опозданием — только сейчас — люди начинают осознавать, что они распространяли чудовищное заблуждение, веря в язык.

20

Осмысленное объяснение окружающего мира посредством языка более невозможно, ибо, как вопрошает Ницше в «По ту сторону добра и зла»: „Что такое слово? Звуковое представление нервного раздражения. Но выводить причину из нервного раздражения — итог ложного и неоправданного применения принципа достаточного основания”.21

За исключением весьма однобокого спора символистов с провозвестником Сверхчеловека и ницшеанства,22 русский философ Лев Шестов (1866–1936) был одним из немногих, кого не ослепила самодовольная словесная мощь таких произведений, как «Заратустра», кто по-настоящему вник в суть дела: человек, если нет Бога, отвечает за себя сам и только сам. В 1903 году Шестов, который позже эмигрировал в Германию и работал там с 1925 года в Обществе Ницше23

русский философ Лев Шестов (1866–1936) был одним из немногих, кого не ослепила самодовольная словесная мощь таких произведений, как «Заратустра», кто по-настоящему вник в суть дела: человек, если нет Бога, отвечает за себя сам и только сам. В 1903 году Шестов, который позже эмигрировал в Германию и работал там с 1925 года в Обществе Ницше23 вместе с Гуго фон Гофманнстаем и Томасом Манном, среди прочего, опубликовал книгу «Достоевский и Ницше».

вместе с Гуго фон Гофманнстаем и Томасом Манном, среди прочего, опубликовал книгу «Достоевский и Ницше».

В своей работе «Апофеоз беспочвенности» (1911) Шестов обращается к антирационализму Ницше и его резкой критике устоявшихся ценностей, а затем и устаревшего языка, который силится их сохранить: „Снова вопрос: что такое истина? Наука молчит. Мораль по привычке громогласно выкрикивает ветхие, ничего не значащие слова. Но мало кто им верит”.24

Замечательно следствие рассуждений Шестова, допускающего полный отказ от языка в его нынешнем виде: „Самые важные и значительные мысли, откровения, наличествуют обнажёнными, без словесной оболочки”25

Думается, не случайно в то же самое время Хлебников и Кручёных вводят в обиход язык „без словесной оболочки” — именно такова заумь. Философия и искусство достигли, наконец, точки пересечения: столкновение энергийных крайностей, которое для Хлебникова было синонимом разряда молнии, свершилось.26

3.2.3. Хлебников и устремления литературы его времени

Символизм ознаменовал собой первое в России начало систематического осмысления поэтического языка. Футуристы, однако, первыми открыто сформулировали своё художественное миропонимание через призму отношения к языку. Об этом свидетельствует их основополагающий манифест «Пощёчина общественному вкусу» (1912):

Мы приказываем чтить права поэтов: 1. На увеличение словаря поэта в его объёме произвольными и производными словами (слово-новшество). 2. На непреодолимую ненависть к существовавшему до нас языку.

27

В футуристский период своего творчества (1914) Борис Пастернак критиковал язык, который „представляет собой лишь оболочку, неспособную помочь нам достичь истинного понимания”. По мнению Пастернака, в этом, прежде всего, виноваты символисты: „Вы воспитали поколение упаковщиков. Вы стали выписывать из-за границы опытных учителей: des symbolistes pour emballer la globe comblées dans les vallées bleues des symboles. И открыли собственную школу”.28

Оглядка русского символизма на Запад, которую Пастернак так порицал, предоставила Хлебникову искомую точку атаки в его воззвании «! Будетлянский» (1914): Все крепкие, дебелые слова русского языка были изгнаны со страниц «Весов». Их «Весы» — это перевернувшаяся собачка, махающая лапками на запад.29

Даже если, как и в случае с символизмом, отдельные литературные школы находились под перекрёстным огнём критики, количество нападок говорит само за себя: язык в целом признаётся не отвечающим мироощущению молодого поколения. Н. Гумилёв меланхолически сетует на утрату истинного достоинства слова:

В оный день, когда над миром новым

Бог склонял лицо Свое, тогда

Солнце останавливали словом,

Словом разрушили города.

‹...›

Мы ему поставили пределом

Скудные пределы естества,

И, как пчёлы в улье опустелом,

Дурно пахнут мёртвые слова.

30

Русский литературный язык, созданный почти столетие назад трудами Пушкина, переживал время потрясений. „Для нас стих Пушкина — штамп”,31 пишет молодой Якобсон, никоим образом не умаляя исторических заслуг и значения Пушкина, но полагая безнадёжно устаревшим его подхваченный у романтиков языковой жест. Даже Хлебников, который постоянно использует язык как настольный справочник истолкования классики, о Пушкине отзывается нелицеприятно: Пушкин — изнеженное перекати-поле, носимое ветром наслаждения туды-сюды.32

пишет молодой Якобсон, никоим образом не умаляя исторических заслуг и значения Пушкина, но полагая безнадёжно устаревшим его подхваченный у романтиков языковой жест. Даже Хлебников, который постоянно использует язык как настольный справочник истолкования классики, о Пушкине отзывается нелицеприятно: Пушкин — изнеженное перекати-поле, носимое ветром наслаждения туды-сюды.32 В другом месте он с насмешкой отзывается о темнице Пушкина,33

В другом месте он с насмешкой отзывается о темнице Пушкина,33 в которой томится Андрей Белый.

в которой томится Андрей Белый.

Однако наибольшее презрение Хлебников изливает на тех, кто изуродовал русский язык, встав на колени перед Западом. К таковым относятся и его соратники (в частности, Бурлюки), приветствовавшие Маринетти во время его визита в Россию. На своей показной ненависти к языку классиков Хлебников, который, по его словам, ещё в студенческие годы думал о возрождения русского языка,34 основывает лично своё художественное самоопределение: Мы открыли, что человек XX века, влача тысячелетний труп (прошлое), согнулся как муравей, влачащий бревно. Только мы вернули человеку его рост, сбросив вязанку прошлого (Толстых, Гомеров, Пушкиных).35

основывает лично своё художественное самоопределение: Мы открыли, что человек XX века, влача тысячелетний труп (прошлое), согнулся как муравей, влачащий бревно. Только мы вернули человеку его рост, сбросив вязанку прошлого (Толстых, Гомеров, Пушкиных).35

То же самое могли сказать о себе Кручёных и Маяковский. “Камнепад в огород” Пушкина привёл Чижевского к выводу, что призывы к обновлению русского стиха был обусловлены привычной оглядкой поэтов на „солнце русской поэзии”.36

Справедливость этого вывода спорна: Чижевский упускает из виду международный фон первых лет XX века, времени революции в области языка. Если относительно Италии ещё можно согласиться с “бременем” античного наследия, то в Германии нельзя не учитывать исполинские фигуры Лютера или Гёте, которые всё-таки следует признать более или менее взаимозаменяемыми и лишь в совокупности укрепляющими веру в силу и подлинность слова.

Эти доводы отпадают в отношении пережившей — благодаря сюрреализму (Бретон, Супо) — языковой кризис Франции, где, как и во многих странах Европы, родной язык не воплощался в одном человеке до такой степени, как в России или Германии.

Помимо всеобъемлющих устремлений в литературе, которые будут рассмотрены ниже, споры о языке приобретают политическую окраску, причём последствия таковой для писателей разнятся: от строгого разделения литературы и политического высказывания до страстной приверженности, иной раз стоящей жизни (Густав Ландауэр).

Критика языка была отчасти оправдана неприятием возникшей в конце XIX века “жёлтой прессы”, которая сплошь и рядом превращала язык в орудие политиканов.

Уже Малларме испытывал отвращение к дешёвым журнальчикам, которые „приучают толпу к пошлятине”.37 Хлебников разделял эту широко распространенную в литературных кругах неприязнь (см., например, его уничижительный неологизм крикун) и перенёс её на бытовой язык в целом, хотя и предполагал скорее невежество простонародья, чем злостные намерения господствующих сословий: Общественные деятели вряд ли учитывали тот вред, который наносится неудачно построенным словом.38

Хлебников разделял эту широко распространенную в литературных кругах неприязнь (см., например, его уничижительный неологизм крикун) и перенёс её на бытовой язык в целом, хотя и предполагал скорее невежество простонародья, чем злостные намерения господствующих сословий: Общественные деятели вряд ли учитывали тот вред, который наносится неудачно построенным словом.38

В «Письме двум японцам» Хлебников, ярый сторонник чистоты родного языка, бравирует своим неприятием того, как с ним обращаются: Я скорее пойму молодого японца “ чем некоторых моих соотечественников на современном русском.39

Он сетовал на злоупотребления языком в эссе «Художники мира!» (1919). Языки предали свое истинное предназначение: Теперь они, изменив своему прошлому, служат делу вражды.40 Рабская приниженность слова в мире торга и барыша возмущает нашего моралиста:

Рабская приниженность слова в мире торга и барыша возмущает нашего моралиста:

Дух облака, одетый в кожух,

Нас отразил, печально непохожих.

В года изученных продаж,

Где весь язык лишь дам и дашь.

41

Эту критику использования языка как системы, а не речи в целом, Хлебников разделяет со значительной частью европейских мыслителей того времени. Язык, который стал “орудием производства” кучки господ, осуждается.

Выдающийся лингвист-философ Фриц Маутнер пришёл к такому, например, выводу:

‹...› власть, которой люди подчиняются больше, чем любой другой силе, — это власть слов ‹...› даже там, где люди полагают, что живут при аристократии или демократии, эти так называемые формы правления — всего лишь слова-намёки, (ибо) никогда не было ни правления лучших, ни народоправства.

42

Политический подтекст этих строк несомненен. Маутнер выявляет злоупотребление словом ещё у греков и признаёт ведущую силу языка в формировании сознания: „‹...› Я не представляю, как можно избавиться от власти языка над обычаями, привычками, действиями, жизнью”.43 Значение Маутнера для немецкого экспрессионизма, который порой имел ярко выраженную политическую направленность, трудно переоценить.

Значение Маутнера для немецкого экспрессионизма, который порой имел ярко выраженную политическую направленность, трудно переоценить.

Для Хлебникова, чьи политические взгляды оставались расплывчатыми на протяжении всей его жизни (см. главу 6), такого рода критика использования языка, хотя и часто высказываемая, второстепенна.

С его точки зрения, гораздо плодотворнее проследить и применить на деле вторую важнейшую линию развития современной поэзии — стремление поэтического языка к независимости от повседневного. Автономия звуков речи, которая уже не просто отображает заданные настроения (виртуозно выраженные в известных строках Бальмонта „Вечер. Взморье. Вздохи ветра...”), но и выполняет структурирующие и семантические функции, — вот что сделало поэзию зауми исторически возможной.

3.2.4. Автономия поэтического языка

Критика литературного языка оказала влияние, прежде всего, на лирику. В этой наиболее объёмно и содержательно сжатой разновидности поэзии каждое отдельное слово имеет высочайшую значимость. Вот почему именно лирике пришлось первой противостоять описанному выше подрыву доверия к языку.

Было достигнуто максимальное отчуждение от того мифического первобытного состояния, в котором фонетическое выражение и объект всё ещё образовывали магическое единство; знание имени здесь одновременно означало власть над личностью или объектом.44

В конце XIX века связь signisignifie, по терминологии де Соссюра, ослабла, поскольку поэтическое слово более не могло представлять только самоё себя и рассчитывать на какую-либо эпистемологическую ценность: язык поэзии „сам становится осуществлением онтологического процесса”.45 В абсолютной устремлённости к самораскрытию и одухотворённости лирика приближается к „чистой идее” (Малларме). Стефан Малларме (1842–1898) в этом смысле, безусловно, является ведущим теоретиком и практиком XIX века и, следовательно, предтечей поэтического авангарда постсимволизма. Лишь недавно стало известно, с каким прилежанием франкофоб Хлебников — он свободно говорил по-французски — изучал произведения французских символистов ещё во время учёбы в Казанском университете.46

В абсолютной устремлённости к самораскрытию и одухотворённости лирика приближается к „чистой идее” (Малларме). Стефан Малларме (1842–1898) в этом смысле, безусловно, является ведущим теоретиком и практиком XIX века и, следовательно, предтечей поэтического авангарда постсимволизма. Лишь недавно стало известно, с каким прилежанием франкофоб Хлебников — он свободно говорил по-французски — изучал произведения французских символистов ещё во время учёбы в Казанском университете.46 Поэтому вряд ли случайно, что в некоторых, особенно ранних, высказываниях о языке, он обнаруживает сходство с тем же Малларме. Вот пример крайней субъективности поэтического языка, уже независимого от внешнего мира, который отныне воспринимается лишь как досадная помеха: „Я говорю: цветок! И из небытия, куда мой голос не посылает никаких описаний, именно как нечто иное, нежели бутоны и лепестки, восходит музыка, сама идея, полная сладости, то, чего нет ни в одном букете”.47

Поэтому вряд ли случайно, что в некоторых, особенно ранних, высказываниях о языке, он обнаруживает сходство с тем же Малларме. Вот пример крайней субъективности поэтического языка, уже независимого от внешнего мира, который отныне воспринимается лишь как досадная помеха: „Я говорю: цветок! И из небытия, куда мой голос не посылает никаких описаний, именно как нечто иное, нежели бутоны и лепестки, восходит музыка, сама идея, полная сладости, то, чего нет ни в одном букете”.47 Строки Малларме — пример осознания того, что „смысл языка в том, что человек помещает в него свой собственный мир рядом с другим”.48

Строки Малларме — пример осознания того, что „смысл языка в том, что человек помещает в него свой собственный мир рядом с другим”.48 Малларме? Нет, Ницше.

Малларме? Нет, Ницше.

В случае Хлебникова это понимание звучит так: Будучи устарелый орудием мысли, слово всё же останется для искусств, так как оно пригодно для измерения человека через постоянные мира.49

Итак, слово непригодно для научных целей и находит единственное оправдание своего существования в поэтическом языке. Но становится очевидным и важное отличие от философии языка тех лет: поэты не воспринимают отрыв слова от предмета как недостаток, а приветствуют его как долгожданное освобождение.

Для Малларме это освобождение всё ещё происходит в рамках последовательно платоновского мировоззрения: поэтический язык больше не ограничен предметностью, а обращается к своей глубинной „воистину идее”, идее красоты, данной Сократом в «Федоне». О начинающих заумниках этого не скажешь — их язык поначалу не более чем звуковое сырьё для игр.50 Размежевание (литературно-теоретическое) Хлебникова и Кручёных, сооснователей зауми, связано с попыткой первого превратить головную выдумку в язык общения.

Размежевание (литературно-теоретическое) Хлебникова и Кручёных, сооснователей зауми, связано с попыткой первого превратить головную выдумку в язык общения.

Но каким видится отныне отношение художника к окружающей действительности? Для Малларме это просто “случайность”; единственное, неизменным для него — мир его внутреннего Я, созданный языком, который больше не используется, но держится про запас. В этом смысле высказывание „Исключи из своей песни настоящее, ибо оно и так всем известно”51 красноречиво донельзя. Слово должно избавиться от предметности, чтобы произвести поэтический эффект. Лирическая поэзия оказывается — вспомним пример с цветком — “созданием слова для вещи, которой нет”.52

красноречиво донельзя. Слово должно избавиться от предметности, чтобы произвести поэтический эффект. Лирическая поэзия оказывается — вспомним пример с цветком — “созданием слова для вещи, которой нет”.52

Эта мысль обретает у Хлебникова исключительное своеобразие. Он говорит о свободной плавке слов, но лишь слов славянского корня, о чистоте коих неизменно заботился, особенно в ранний молодости.53

В противовес взгляду Малларме на слово как „чистую идею”, Хлебников вводит понятие самовитое слово:

Найти, не разрывая круга корней, волшебный камень превращения всех славянских слов, одно в другое — свободно плавить славянские слова, вот моё первое отношение к слову. Это самовитое слово вне быта и жизненных польз.

54

Однако это не только заимствование идей французского символизма, но и общность с одним из своеобразнейших умов России конца XIX века, которому также были обязаны такие поэты, как Блок и Белый: Владимиром Соловьёвым, уже в 24 года профессором (как и Ницше), позже пониженным в должности и рано умершим (в 1900 году, опять-таки подобно Ницше).

Труды Соловьёва неизменно обсуждались в символистских кругах; уже по этой причине Хлебников был знаком с его воззрениями. Более того, он несколько раз упоминает имя Соловьёва — иногда с прохладцей — в своих стихах, включая поэтическое завещание «Зангези».55

Ранняя поэтические взгляды Хлебникова имеют много общего с теорией Соловьёва: автономия поэтического языка, уход от грубой наглядности и подгонка внутреннего мира под самою сути бытия. Так, в эссе «Лирическая поэзия» (1890) Соловьёв утверждает: „Поэтическое откровение не нуждается ни в патологических излишествах, ни в повседневной пыли и грязи; оно требует лишь внутренней красоты человеческой души...”.56 Разумеется, в молодости Соловьёв был поклонником Шопенгауэра.

Разумеется, в молодости Соловьёв был поклонником Шопенгауэра.

По Соловьёву, задача художника — „очистить эстетическую стихию природных явлений, проходящую через сознание и воображение художника, от всех материальных случайностей”;57 это не что иное, как требование Хлебникова самовитого слова вне быта и жизненных польз.

это не что иное, как требование Хлебникова самовитого слова вне быта и жизненных польз.

Обесценивание слова как средства познания намечает развитие, итог которого можно определить как ранее неизвестную автономию языка. Именно из пока лишь смутного отношения слова к миру предметов закладывается краеугольный камень новой эстетики. Поэтический язык создаёт бесконечные смысловые возможности своего содержании, черпая свою силу из эпистемологической, столь неугодной философии, слабости языка, а именно из того, что „слова многозначны” (Малларме).

Хлебников тоже приветствует двусмысленность: Слова особенно сильны, когда они имеют два смысла, когда они живые глаза для тайны и через слюду обыденного смысла просвечивает второй смысл.58 Поэт обрёл новую свободу и может обращаться со “словесным сырьём” совершенно иначе, нежели его предшественники, ибо, по словам Хлебникова, языки останутся для искусств и освободятся от оскорбительного груза.59

Поэт обрёл новую свободу и может обращаться со “словесным сырьём” совершенно иначе, нежели его предшественники, ибо, по словам Хлебникова, языки останутся для искусств и освободятся от оскорбительного груза.59

Этот энтузиазм не учитывает, что народившаяся возможность исключительно субъективного использования языка предвещает развитие, которое в XX веке приведёт к отчуждению искусства от широких слоёв читателя. Экспериментальная поэзия больше не содержит никакого “смысла” и уж тем более жизненной мудрости — “смысл” лишь на мгновение возникает в сознании читателя, который самостоятельно работает с предлагаемыми ему цепочками слов — лингвистические страдания гофмансталевского лорда Чандоса (1902) оказались источником заразы.

Таким образом, автономия языка оказывается предтечей абстрактной поэзии. В поэзии заумью окончательно преодолевается тысячелетняя привычка отделять “прекрасное” от “истинного” и “хорошего”. Содержательную сторону, которая в реализме и натурализме XIX века воплощала уже не “хорошее”, но, по крайней мере, “истинное”, заменяют произвольные словоновшества, имеющие лишь формально-словесный характер и по своей ритмико-тональной композиции направленные исключительно на достижение эстетического эффекта: поэзии чистой формы.

В отстаивании автономного поэтического языка Хлебников отнюдь не одинок. Помимо требования самоценного слова,60 выдвинутого в «Пощёчине», подобных взглядов придерживались Кручёных, с которым Хлебников неоднократно сотрудничал,61

выдвинутого в «Пощёчине», подобных взглядов придерживались Кручёных, с которым Хлебников неоднократно сотрудничал,61 Бенедикт Лившиц62

Бенедикт Лившиц62 и даже Маяковский, назвавший самоценность поэтического языка одним из главных достижений футуризма. Ему же, более других кубофутуристов близкого Маринетти („После электричества совершенно бросил интересоваться природой”63

и даже Маяковский, назвавший самоценность поэтического языка одним из главных достижений футуризма. Ему же, более других кубофутуристов близкого Маринетти („После электричества совершенно бросил интересоваться природой”63 ), принадлежат и такие высказывания: „Философия искусства и философия жизни два различных мира ‹...› Слово — самоцель поэзии; рождение и развитие поэтического произведения обусловливается внутренней жизнью самого слова. Слово против содержания”.64

), принадлежат и такие высказывания: „Философия искусства и философия жизни два различных мира ‹...› Слово — самоцель поэзии; рождение и развитие поэтического произведения обусловливается внутренней жизнью самого слова. Слово против содержания”.64

Уже тогда непредвзятому наблюдателю было ясно, насколько далеки устремления не только Хлебникова, но и русского футуризма в целом от его итальянского тёзки. Когда Маринетти провозглашает „mots en liberte”,65 это означает освобождение слова от синтаксических ограничений, но не от его связи с действительностью. Напротив, по его мнению, язык следует приспособить для более точного отображения современных технологий, чем это было до сих пор: „В области литературы мы отстаиваем идеал великой и мощной научной литературы, которая ‹...› должна прославлять новейшие открытия, новый восторг от скорости и райскую жизнь лётчиков”.66

это означает освобождение слова от синтаксических ограничений, но не от его связи с действительностью. Напротив, по его мнению, язык следует приспособить для более точного отображения современных технологий, чем это было до сих пор: „В области литературы мы отстаиваем идеал великой и мощной научной литературы, которая ‹...› должна прославлять новейшие открытия, новый восторг от скорости и райскую жизнь лётчиков”.66

3.2.5. Самостоятельность речевого звука

В той мере, в какой из слов вымывался их смысл, в теории модернистской лирики происходит подчинение семантики фонетическому уровню языка. Отчасти это уже наблюдалось к поэзии французских символистов, на что ссылается сам Хлебников:

Ещё Малларме и Бодлер говорили о звуковых соответствиях слов и глазах слуховых видений и звуков, у которых есть словарь.

67

Но это не изобретение Бодлера или Малларме. Оно восходит к предполагаемому изначальному состояниям языка, с которым пытались восстановить связь ещё на заре романтизма.

Самая ранняя формулировка этого тезиса принадлежит Эдгару А. По (1809–1849). Благодаря переводам Бодлера, американская теория поэзии, основанная на современных эстетических воззрениях, проникла в Европу, и там в конце XIX века наступил подлинный ренессанс творчества По, особенно заметный в России.68

В своём эссе «Философия композиции» (1846) По излагает последовательность создания своего стихотворения «Ворон» для объяснения поэтических приёмов, которые впоследствии стали основой основ модернизма.

Во главу угла По ставит звучание слова. Применительно к его собственному стихотворению это означает: навязчивое „Nevermore”, повторяемое вороном в конце каждой строфы, обязано — как и практически весь лексикон произведения — отнюдь не замыслу его, а звуковым соответствиям:

‹...› и эти соображения исподволь привели меня к долгому ‘о’ как самому звучному гласному, в сочетании с ‘r’ как наиболее производительным согласным. Определив, таким образом, звучание рефрена, я решил выбрать слово, воплощающее этот звук. ‹...› В поисках этого слова было невозможно пропустить ‘Nevermore’. ‹...› Следующей задумкой было создание предлога для постоянного использования этого слова.

69

Отказ от поиска подходящего “предлога” для использования желаемого слова есть решительный шаг в сторону от предметного языка к поэзии неопределённого смысла.

Если для достижения желаемого эффекта звучания и настроения (По не собирался ничего сообщать в прямом смысле этого слова, с помощью звуков речи он хотел пробудить некие чувства) изобретаются ничем не оправданные неологизмы, то получается чисто звуковая поэзия, заумь.

Возможно, ещё более значительным — вследствие большей непосредственности — было влияние на футуристов Кандинского. Хотя Хлебников и Кандинский не были лично знакомы, у них был общий круг друзей — достаточно вспомнить Бурлюков. Важный художественно-теоретический текст Кандинского «О духовном в искусстве» быстро стал известен благодаря серии лекций в крупных городах России.70

Призыв Кандинского к новому — как он его называл, “монументальному” — искусству был весьма полезен футуристам в их стремлении объединить особые качества различных художественных направлений, например, в опере «Победа над солнцем» (1913). В своих работах для сборника «Синий всадник», изданного в Мюнхене в 1912 году совместно с Францем Марком, Кандинский разработал теорию, согласно которой так называемый „внутренний звук” рассматривался как истинная сущность всякого произведения искусства и одновременно как его „самое мощное и глубокое средство выражения”.71 В отношении живописи Кандинский пришёл к выводу, что „подавляющее преобладание абстрактных единиц наиболее достоверно раскрывает внутреннее звучание картины”.72

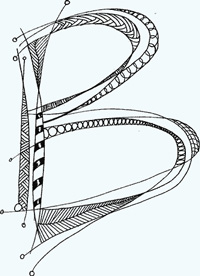

В отношении живописи Кандинский пришёл к выводу, что „подавляющее преобладание абстрактных единиц наиболее достоверно раскрывает внутреннее звучание картины”.72 В другом месте он говорит: „Итак, когда в изображении линия освобождается от цели обозначения вещи и выступает как сама вещь, её внутреннее звучание не ослабляется никакими вспомогательными ролями и обретает всю свою внутреннюю силу”.73

В другом месте он говорит: „Итак, когда в изображении линия освобождается от цели обозначения вещи и выступает как сама вещь, её внутреннее звучание не ослабляется никакими вспомогательными ролями и обретает всю свою внутреннюю силу”.73 Если в этих строках „изображение” заменить на ‘стихотворение’, а „линию” на ‘слово’, эта цитата превращается в объяснение стихотворной зауми, особенно если вспомнить, что Кандинский всегда подчёркивал независимость „внутреннего звука” от его денотативного содержания, утверждая даже, что „внутренний звук” обретает силу, „когда устраняется подавляющий его практико-целесообразный смысл”.74

Если в этих строках „изображение” заменить на ‘стихотворение’, а „линию” на ‘слово’, эта цитата превращается в объяснение стихотворной зауми, особенно если вспомнить, что Кандинский всегда подчёркивал независимость „внутреннего звука” от его денотативного содержания, утверждая даже, что „внутренний звук” обретает силу, „когда устраняется подавляющий его практико-целесообразный смысл”.74

Очень похожие идеи высказывали в это время такие поэты, как Георге, который хотел переписать «Песнь о Нибелунгах» в форме чисто звуковой поэмы, или композитор Арнольд Шёнберг, который заявлял, что „полностью вник в стихи Стефана Георге исключительно через их звучание”.75

3.2.6. Краткое подведение промежуточных итогов

Поэтика заумного языка представляет собой значительный этап развития теории поэзии, начавшегося в XIX веке с эпистемологии и критики рационализма Шопенгауэром и основанной на ней ницшеанской критики языка. Эти противоречия привели к автономии поэтического языка по отношению к внеязыковой реальности. Эта независимость наиболее полно раскрывается в утончённой лирике Стефана Малларме. Поэтический язык уже не имеет своей задачей передать какое-либо знание. Отказываясь от любых ссылок на предметный мир, звуковая сторона поэтического языка обретает независимость.

В России у части теоретиков искусства появляется ярко выраженная склонность к эстетизму: ещё до возникновения символизма в России Владимир Соловьёв утверждал, что отличительная черта лирики состоит „в полном слиянии содержания и поэтической формы. В подлинно лирическом стихотворении нет содержания, которое можно было бы отделить от формы”.76

В заумной поэзии форма вытесняет содержание целиком и полностью. Хлебников и Кручёных заявляют: „Мы же думаем, что язык должен быть прежде всего языком”77 — именно языком, который уже ничего не помнит, кроме самого себя. В конечном итоге: „Новая словесная форма порождает новое содержание, а не наоборот”.78

— именно языком, который уже ничего не помнит, кроме самого себя. В конечном итоге: „Новая словесная форма порождает новое содержание, а не наоборот”.78

Эти теории составляют — уникальное явление в истории русской литературы — основу целой школы литературоведения, русского формализма. Сопоставление здесь трёх высказываний должно заменить анализ этой связи, выходящий за рамки тематики данной работы.

„Произведение искусства — искусство слова”79 провозгласили Хлебников и Кручёных в 1913 году; Роман Якобсон утверждал, что „поэзия есть язык в его эстетической функции”,80

провозгласили Хлебников и Кручёных в 1913 году; Роман Якобсон утверждал, что „поэзия есть язык в его эстетической функции”,80 а Виктор Шкловский писал в 1916 году:

а Виктор Шкловский писал в 1916 году:

Цель искусства — дать ощущение вещи, как видение, а не как узнавание; приёмом искусства является приём “остранение” вещей, ‹...› так как воспринимательный процесс в искусстве самоцелен.

81

Несколькими годами ранее Давид Бурлюк провозгласил остранение главным приёмом своего искусства. Полученные на сегодняшний день знания позволяют сделать первую попытку описания трансментальной поэзии: фонема и морфема больше не привязаны к определённому перечню упорядочивания, поскольку отныне согласие насчёт внеязыковой реальности невозможно. Звуковая сторона языкового знака измеряется в чисто эстетических категориях и обретает собственную жизнь. Это порождает парадоксальный феномен означающего без означаемого, математический предел которого стремится к нулю или бесконечности: оно может не предполагать никакого содержания в сознании воспринимающей стороны — для стихотворения и связанного с ним намерения это не имеет никакого значения. Появляющиеся “лексемы” имеют лишь видимость слов.82 Таким образом, поэзия зауми — крайне субъективистский вид монолога. Взаимопонимание уже невозможно; любой намёк на преднамеренность устранён. Именно этого требовали Хлебников и Кручёных:

Таким образом, поэзия зауми — крайне субъективистский вид монолога. Взаимопонимание уже невозможно; любой намёк на преднамеренность устранён. Именно этого требовали Хлебников и Кручёных:

Отсюда само собой вытекало изгнание тенденциозности, литературщины всякого рода из художественных произведений ‹...› Нас спрашивают об идеале, пафосе? — Ни хулиганство, ни фанатик, ни монах, — все Талмуды одинаково губительны для речетворца, и остается всегда с ним лишь слово как (таковое) оно есть.

83

————————

Примечания 1 СП

1 СП II: 9.

2

2 Лившиц 1933: 46

3 СП

3 СП IV: 65 и далее.

4

4 Schaumann/Schulzki 1962: 9 и далее.

5

5 Huppert

31977: 31 и далее.

6

6 См. Dornseiff

21925: 4 и далее.

7

7 Heidegger 1959: 11.

8

8 Heidegger 1959: 15.

9 СП

9 СП IV: 299.

10

10 Grassi 1957: 11.

11

11 См. Platon W: Phaidros 275d.

12

12 Benn GW 1: 245. Стихотворение Георге даёт Адорно возможность поразмышлять о критике литературного языка на рубеже веков и вытекающей из неё необходимости “придержать язык”: „Чтобы субъект действительно мог противостоять овеществлению в одиночестве, он больше не должен даже пытаться ограничиться собой и своей самостью; он должен быть готов к тому, что его

не-Я будет

Я ‹...› Скорее, субъект должен выйти за пределы себя, сохраняя молчание. Он должен стать как бы сосудом для идеи чистого языка” (Adorno 1981: 66).

13

13 Не следует недооценивать тот факт, что попытки традиционной “интерпретации” фонетической поэзии предпринимались и в немецкоязычном мире. См., например, Meyer 1973.

14

14 В «По ту сторону добра и зла» Ницше подчёркивает сущностное отчуждение природы от человеческого существования: „Вы хотите жить “по

природе ”? О, благородные стоики, какой самообман! ‹...› представьте себе само безразличие как силу — как могли бы вы жить по

безразличию? Жизнь — разве это не есть именно стремление быть иным, чем природа?” (Nietzsche W VI. Abt., 1. Bd.: 15f).

15

15 Humboldt GW VII: 60.

16

16 Cassirer

71983: 99.

17

17 Марр 1931: 6.

18

18 В письме своему давнему знакомцу Эрвину Роде от 22 февраля 1884 года Ницше пишет: „‹...› Я полагаю, что этим З‹аратустрой› я довёл немецкий язык до совершенства. После Лютера и Гёте оставался ещё третий шаг — посмотри, старый друг, были ли когда-либо сила, гибкость и благозвучие столь дивно соединены в нашем языке” (Bw III. Abt., 1.Bd.:479).

19

19 Это особенно верно в отношении его влияния на Россию начала XX века. Поэтому неудивительно, что в диссертации Lane 1976 Ницше не рассматривается как критик языка.

20

20 Nietzsche W IV. Abt., 2.Bd.: 26f.

21

21 Nietzsche W III. Abt., 2. Bd.: 372.

22

22 Признание Ницше в России произошло на удивление рано. Первым достоверным свидетельством является перевод «Заратустры» М.Ю. Антоновским в 1898 году (опубликован в «Новом журнале русской литературы»). В период с 1898 по 1913 год вышло в общей сложности 32 перевода Ницше в виде книг, включая десятитомное полное издание под редакцией М.Б. Клюкина (СПб, 1900–1903). Полное издание Зелинского и др., подготовленное гораздо более тщательно, состояло всего из четырёх томов (Москва, 1909–1912); работа была заброшена по неизвестным причинам (Lane 1976, библиографическое приложение). Академическое признание Ницше также началось рано: в период с 1901 по 1908 год профессор В.Ф. Чиж читал несколько лекций о Ницше в Санкт-Петербургском университете (см. Lane 1976: 34).

23

23 Там он выступал, в частности, в качестве соредактора ежегодника Ницше «Ариадна» (см. Kluge 1967: 85).

24

24 Шестов 1911: 20.

25

25 Шестов 1911: 64.

26

26 Образ молнии играет для Хлебникова важную роль как прообраз духовной энергии. Интересно, что Дуганов 1983: 243, независимо от метафоры молнии у Хлебникова, также определяет футуризм Малевича как „эстетику бесконечного материально-энергийного становления”.

27

27 Пощечина общественному вкусу // Markov 1967: 50f.

28

28 Пастернак III: 147.

29 СП

29 СП V: 193.

30

30 Гумилёв

СС II: 39.

31

31 Jakobson SW V: 300.

32 СП

32 СП V: 194.

33 НП

33 НП: 334.

34

34 О таких намерениях Хлебников сообщил в короткой записке от 5 августа 1914 года:

В годы студ‹енчества›

думал о возрождении языка (

СП V: 279).

35 СП

35 СП V: 194.

36

36 См. Čiževskij 1963: 136,139.

37

37 Цит. по Friedrich

101981: 113.

38 СП

38 СП V: 228.

39 СП

39 СП V: 216.

40 СП

40 СП V: 155.

41 СП

41 СП III: 25.

42

42 Mauthner 1911: 74.

43

43 Mauthner 1906: 84.

44

44 См. Cassirer

71983: 114 и далее.

45

45 Friedrich

101981: 122.

46

46 См. воспоминания Дамперова в Харджиев 1975: 6.

47

47 Mallarmé in Höllerer o. J.: 56.

48

48 Nietzsche W IV. Abt., Bd. 2: 26.

49 НсП

49 НсП: 447.

50

50 Что касается Хлебникова, я использую термин “языковая игра” в его простом значении, без философских импликаций, установленных Витгенштейном. Stobbe 1982a :73, с другой стороны, опирается на «Философские исследования» Витгенштейна, которые являются основополагающими для понятия “языковая игра”.

51

51 Цит. по Friedrich

101981: 122.

52

52 Friedrich

101981: 123.

53

53 О славянофильстве молодого Хлебникова см. Парнис 1978: 223–231.

54 СП

54 СП II: 9.

55

55 В отрывке говорится:

Чем Куликово было татарам,

Тем грозный Мукден был для русских.

В очках ученого пророка

Его видал за письменным столом Владимир Соловьёв.

(СП III: 350 и далее; см. также СП IV: 207)

Под впечатлением войны и собственного призыва в армию, Хлебников спрашивает в письме Николаю Кульбину:

Где место Вечной Женственности (ключевой термин также из «Учения о Софии» Соловьёва. —

Р.Г.)

под снарядами тяжёлой 45см ругани? (

СП V: 310).

56

56 Соловьёв GW VII: 340.

57

57 Соловьёв GW VII: 171.

58 СП

58 СП V: 269. В другом месте, в неопубликованной заметке, он пишет:

Слово ocoбенно звучит, когда через него просвечивает иной “второй смысл” ‹...›

Обыденный смысл лишь одежда для тайного (цит. по Baran 1981: 19).

59 СП

59 СП V: 158.

60

60 См. Пощёчина общественному вкусу // Markov 1967: 51.

61

61 Это сотрудничество не ограничивалось различными совместно написанными декларациями, но порой распространялось и на художественную область, как в случае поэмы «Игра в аду».

62

62 Например, эссе Лифшица «Освобождение слова» // Markov 1967: 73–77.

63

63 Маяковский

ПСС I: 11.

64

64 Маяковский

ПСС I: 365. Только спустя годы после Октябрьской революции — в 1923 году — Маяковский откажется от этой точки зрения, когда в манифесте «Наша словесная работа», написанном совместно с Осипом Бриком, признает: „Вся эта работа для нас — не эстетическая самоцель, а лаборатория для наилучшего выраженья фактов современности. Мы не жрецы-творцы, а мастера-исполнители социального заказа” (Маяковский/Брик 1923: 41).

65

65 Программное и часто повторяемое требование Маринетти. См., например, Marinetti 1919: 40–45.

66

66 Marinetti // Baumgarth 1966: 38.

67 СП

67 СП V: 275.

68

68 Библиографию переводов По на русский язык см.: Гроссман 1973: 202–205.

69

69 Poe CW XIV:200.

70

70 Извлечения из книги были прочитаны Кульбиным на Всероссийском съезде художников ещё до её первого издания в 1912 г. 29 декабря 1911 г.; сс. Ковтун 1983: 27, прим. 2.

71

71 Kandinsky // Kandinsky/Marc

41984: 159.

72

72 Schönberg // Kandinsky/Marc

41984: 74.

73

73 Kandinsky // Kandinsky/Marc

41984: 162. В работе «О духовном в искусстве» Кандинский пишет: „И слово, которое, таким образом, имеет два значения — первое, непосредственное, и второе, внутреннее, — есть чистый материал поэзии и литературы, материал, которым может пользоваться только это искусство и через который оно говорит с душой” (Kandinsky

101952 :46f.).

74

74 Kandinsky // Kandinsky/Marc

41984: 168.

75

75 Kandinsky // Kandinsky/Marc

41984: 74.

76

76 Соловьёв GW VII: 341.

77

77 Кручёных/Хлебников // Markov 1967: 56.

78

78 Кручёных // Markov 1967: 64.

79 СП

79 СП V: 247.

80

80 Jakobson SeW V: 305.

81

81 Шкловский // Striedter 1969: 14.

82

82 Я считаю целесообразным адаптировать психоаналитическую теорию языка Лакана, которая также предполагает далеко идущую автономию означающего по отношению к означаемому, к некоторым областям анализа абстрактной поэзии. Введение (не только с психотерапевтической точки зрения) дано Goeppert S. und H. 1973: 100–126; подробное обсуждение см. в Lang 1986.

83

83 Кручёных/Хлебников // Markov 1967: 59.

Воспроизведено по:

Rainer Goldt. Sprache und Mythos bei V. Chlebnikov.

Mainz: Liber Verlag GmbH.

Mainzer Slavistische Veröffentlichungen Slavica Moguntiaca

Herausgegeben von Wolfgang Girke Eberhard Reißner. Band 10.

1987. P. 63–82; 209–214.

Перевод В. Молотилова

Изображение заимствовано:

Dražen Tetec (род. 1972). U mom selu. 2009. Ulje na staklu. 800×1000 mm.

Продолжение

1919 году Хлебников признался: Во время написания заумные слова умирающего Эхнатена „манч, манч!” из «Ка» вызвали почти боль; я не мог их читать, видя молнию между собой и ими.1

1919 году Хлебников признался: Во время написания заумные слова умирающего Эхнатена „манч, манч!” из «Ка» вызвали почти боль; я не мог их читать, видя молнию между собой и ими.1![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()