Райнер Гольдт

Язык и миф у В. Хлебникова

Продолжение. Предыдущие главы:

От переводчика

4. Мифологизация упразднённого языка

4.1. „Контрафактура мифов” — обращение к фольклору и религии

сли бы Хлебников остановился на этом этапе своего развития, он, безусловно, стал бы любопытнейшим представителем европейского модернизма, но не мог бы считаться полностью свободным от чар эстетики символизма. Да, он одним из первых в Европе окончательно освободил язык от оков предметности путём описанного выше разрушения (или освобождения) его, и таким образом за очень короткое время показал себя едва ли не ведущим поэтом-авангардистом своего времени, однако многие его умопостроения задним числом (спустя десятилетия) после Малларме кажутся эпигонством, поскольку являются, по сути, не более чем возведением символистских максим до уровня абсурда. Однако поэтика Хлебникова отнюдь не исчерпывается выпячиванием своего

Я и низведением языка в состояние подручного “словесного сырья”. Нет, уничтожение „прежнего застывшего языка”

1

— пусть и титанический, но предварительный акт освобождения, непременное условие достижения главной цели: возведения в миф обновлённого, вновь подпитываемого метафизикой языка. Выламываясь за рамки культурно-пессимистических заявлений символистов, Хлебников властно ступает на свой собственный творческий путь.

Его написанное в период кубофутуризма (ок. 1914) стихотворение «Ночь в Галиции» кроме ведьм, русалок и созданий народного воображения вроде Мавы чернобровой2 содержит несколько отрывков на заумном языке. «Песня русалок» может показаться злонамеренной бессмыслицей:

содержит несколько отрывков на заумном языке. «Песня русалок» может показаться злонамеренной бессмыслицей:

Руахадо, рындо, рындо.

Шоно, шоно, шоно.

Пинцо, пинцо, пинцо.

Пац, пац, пац.3

Хотя выше утверждалось, что истолкование заумной поэзии в рамках нормативного языка невозможно, это верно лишь отчасти: приведённые выше строки — очевидная заумь, и, одновременно, почти дословная цитата! На сей раз беспредметный язык не изобретён шалуном новаторской складки, а взят из солидного исследования русских былин и народных сказаний, стало быть, — из подлинной устной поэзии далёкого прошлого.4 Этот пример показывает, с какой тонкостью Хлебников подводит теоретическую базу под изначально абстрактный и нарочито бессмысленный трансментальный язык.

Этот пример показывает, с какой тонкостью Хлебников подводит теоретическую базу под изначально абстрактный и нарочито бессмысленный трансментальный язык.

Волшебная сила исторически достоверных разновидностей русского языка служит Хлебникову доказательством существования внутреннего, независимого от каких-либо денотативных связей, смысла высказываний:

То, что в заклинаниях, заговорах заумный язык господствует и вытесняет разумный, доказывает, что у него особая власть над сознанием, особые права на жизнь наряду с разумным. Но есть путь сделать заумный язык разумным.

5

При этом Кручёных, например, использует приём потаенной мифологизации беспредметной поэзии. Глубинный смысл его стихотворения из одних только гласных оставался нераспознанным в течение полувека, хотя Хлебников в своё время таковой одобрил: Стихотворение полно смысла из одних гласных:6

| | о | | е | | а | |

| и | | е | | е | | и |

| а | | е | | е | | е7 |

Только В. Марков обнаружил, что этот взятый, казалось бы, с потолка набор гласных — распевочная канва русской молитвы «Отче наш».8 Это не единственный пример обращения Кручёных к языку религиозных культов. Известно, в частности, его знакомство с литературой по языку радений русских сектантов-хлыстов.9

Это не единственный пример обращения Кручёных к языку религиозных культов. Известно, в частности, его знакомство с литературой по языку радений русских сектантов-хлыстов.9

Этот приём обращения к “заверенным патиной времени” мифам и последующей их обработке, для которой мне представляется уместным термин “контрафактура мифов”, в большом почёте у Бальмонта, Белого и “крестьянского поэта” Клюева, что лишний раз доказывает зависимость ранних футуристов от декаданса.10

Теоретизируя, футуристы столбили своё право на “контрафактуру” в избранной ими области мифотворчества. Даже если только Хлебников был в этом действительно последователен, единое для всех без исключения поэтов-кубофутуристов требование показывает, что взаимосвязь языка и мифа является немаловажной частью их поэтики.

4.2. Подходы к теории самостоятельного мифотворчества

Потайная мифологизация языка, покусившегося на полную независимость, представляет собой, на первый взгляд, явление столь же удивительное, сколь и необъяснимое. Но это — веское доказательство того, насколько осторожно следует подходить к уяснению места русского футуризма в истории европейской литературы. Истолковывающие „увлечённость футуристов городами, улицами, толпами, фабриками, достижениями техники, машинами и промышленным производством” как „предпосылку их собственного “технологического” подхода к вещам”

11

исследователи, на мой взгляд, впадают в заблуждение: программная равнозначность итальянского и русского футуризма — фикция.

Даже Маяковский воспевал отнюдь не только заводские трубы и автомобили; на пике предреволюционного футуризма “грешил” мифологизацией поэтического языка и он. Читаем:

Наши достижения — основа свободной поэзии. Связь нашей поэзии с мифом, в частности с русским, культ языка как творца мифа.

12

Символистская идея “мифотворчества” была, по-видимому, изначально общепринятой в “гилейском” кругу, однако следует остерегаться попыток перенести проведённую здесь по методологическим соображениям границу между разрушением языка и последующей его мифологизацией на поэтическую практику Кручёных, Хлебникова и, в меньшей степени, Маяковского. Скорее, в их творчестве обе линии сливаются и взаимно дополняют одна другую.

Ещё в 1913 году («Садок Судей II») “гилейцы” провозгласили:

Мы считаем слово творцом мифа, слово, умирая, рождает миф и наоборот.

13

Оказывается, те самые нигилисты, что намеревались подорвать устои литературы, изначально радели обновлению языка.

Хлебников отнюдь не встаёт в позу разрушителя по призванию, чему свидетельством опрощенческие устремления многих его ранних произведений, находившихся, несомненно, под влиянием современной живописи.14 Он, после осознания необходимости самого решительного обновления, мечтает о девственно чистом, не захватанном слове:

Он, после осознания необходимости самого решительного обновления, мечтает о девственно чистом, не захватанном слове:

Мы хотим девы слова ‹...›

Было бы совершенно бессмысленно вступить в словесную битву с этими людьми словесной промышленности. Их, как измен‹ников›

нужно брать рукой, защищённой перчаткой, и тогда русская слове‹сная›

нива буде‹т›

выполота от пауков.15

Победой над людьми словесной промышленности будет мировой язык, отвечающий всем требованиям мирного сосуществования народов. Заумь — первый к нему шаг, поскольку она свободна от изъянов прежнего речевого взаимодействия: Заумный язык есть грядущий мировой язык в зародыше.16

До утопии вселенского языка, изложенной в эссе «Художники мира!» (1919) — воробьиный скок. Цель Хлебникова воистину впечатляет:

‹...›

создать общий письменный язык, общий для всех народов третьего спутника Солнца, построить письменные знаки, понятные и приемлемые для всей населённой человечеством звезды.

17

Если рассматривать дерзновенный порыв Хлебникова на фоне достижений мысли той поры, он уже не кажется гласом вопиющего в пустыне. Вера в необходимость и возможность единого всемирного языка вдохновляла мыслителей и до Будетлянина. В 1887 году Заменгоф разработал эсперанто, а Ницше ещё в конце 1870-х годов (первая часть «Человеческого, слишком человеческого») выразил уверенность, что, благодаря нарастающим с развитием капитализма экономическим связям,

новый язык, сначала как язык торговли, а затем как язык умственного общения как такового, появится с той же вероятностью, что и путешествия по воздуху”.

18

Н.Ф. Фёдоров также выдвинул идею „всечеловеческого, всенародного языка”,19 который — здесь он рассуждает совершенно как Хлебников, но тридцатью годами прежде — одновременно предполагает возвращение „каждого частого языка к первоначальным чистоте и понятности”.20

который — здесь он рассуждает совершенно как Хлебников, но тридцатью годами прежде — одновременно предполагает возвращение „каждого частого языка к первоначальным чистоте и понятности”.20

Для Хлебникова продума всемирного языка — дочь эстетического размышления, той же тяги к слиянию искусств, что и опыты композитора Скрябина, которым он восхищался (а тот, в свою очередь, внимательно следил за футуристами).21 Связанная с этим идея возвращения к архаичному и, следовательно, чистому языку отнюдь не нова: она идёт от романтиков к Вагнеру и далее. Наконец, уважительное отношение молодого Ницше к Рихарду Вагнеру основывалось, среди прочего, на том, что Вагнер сумел вернуть языку его “первозданность”:

Связанная с этим идея возвращения к архаичному и, следовательно, чистому языку отнюдь не нова: она идёт от романтиков к Вагнеру и далее. Наконец, уважительное отношение молодого Ницше к Рихарду Вагнеру основывалось, среди прочего, на том, что Вагнер сумел вернуть языку его “первозданность”:

Если герои и боги, каковы они в мифодрамах Вагнера, стали бы доходчиво изъясняться, то нельзя выдумать большей опасности, чем та, что такая

словесность задействует в нас рассудок и, тем самым, перенесёт в иную, немифическую область: так что, в конечном счёте, мы не только не станем яснее понимать происходящее — мы вообще ничего не поймём. Поэтому Вагнер и вверг язык в его изначальное состояние, где понятийного мышления почти нет, где он сам по себе и поэзия, и образ, и чувство.

22

4.3. Архаизация поэтики

4.3.1. Заумь как новая семантическая система

Романтическая мечта о воссоздании предполагаемого “праязыка” оказалась для Хлебникова чрезвычайно плодотворной.

Оглядываясь назад, он сообщает о коренном изменении своего отношения к экспериментальной поэзии; задуманная как средство преодоления осуждаемого прошлого, отныне она воспринимается и как провозвестница поэзии будущего. Хлебников сравнивает свою раннюю заумь с падающей звездой, которая, прежде чем исчезнуть, бросает свет на вожделенное будущее: Мелкие вещи тогда значительны, когда они так же начинают будущее, как падающая звезда оставляет за собой огненную полосу, ‹...› чтобы пробивать настоящее.23

Отсюда вывод:

Предполагаемый опыт обратить заумный язык из дикого состояния в домашнее, заставить его носить полезные тяжести, заслуживает внимания.

24

Когда Хлебников говорит о былом своём сочинительстве как бы в состоянии опьянения, в чистом неразумии,25 это означает лишь первоначальное незнание того, что разрушение исторически сложившихся правил изъяснения речью и письмом одновременно открывает возможность по-новому открыть мир с помощью языка, адамически чистого, свободного от всякой прямой отсылки к действительности, от стремления сделать невыразимое понятным ([походить] на быстрый пожар пластов молчания26

это означает лишь первоначальное незнание того, что разрушение исторически сложившихся правил изъяснения речью и письмом одновременно открывает возможность по-новому открыть мир с помощью языка, адамически чистого, свободного от всякой прямой отсылки к действительности, от стремления сделать невыразимое понятным ([походить] на быстрый пожар пластов молчания26 ). Только задним числом ему становится понятно, что даже самые ранние стихотворения (где трансментальные звуковые цепочки не более чем примесь) таили в себе новое знание о мире:

). Только задним числом ему становится понятно, что даже самые ранние стихотворения (где трансментальные звуковые цепочки не более чем примесь) таили в себе новое знание о мире:

Когда я замечал, как старые строки вдруг тускнели, когда скрытое в них содержание становилось сегодняшним днем, я понял, что родина творчества — будущее.

27

Конечно, такой приём познания внеразумен, поскольку нет сомнения, что эти звуковые очереди — ряд проносящихся перед сумерками нашей души мировых истин.28 Другими словами, Хлебников полагает, что заумный язык помогает пробиться к тем недоступным областям сознания, над которыми размышлял К.Г. Юнг в своих трудах о надиндивидуальном (коллективном) бессознательном. Методологически любопытно, что Юнг говорит о четырёх „основных функциях” человеческого восприятия, две из которых познаваемы (мышление и чувство), а две нет (ощущение и интуиция), и рассматриваются они как равноправные.

Другими словами, Хлебников полагает, что заумный язык помогает пробиться к тем недоступным областям сознания, над которыми размышлял К.Г. Юнг в своих трудах о надиндивидуальном (коллективном) бессознательном. Методологически любопытно, что Юнг говорит о четырёх „основных функциях” человеческого восприятия, две из которых познаваемы (мышление и чувство), а две нет (ощущение и интуиция), и рассматриваются они как равноправные.

Знакомство Хлебникова с психоаналитикой Фрейда и Юнга было наверняка поверхностным, если вообще можно говорить о таковом.29 Тем не менее, он время от времени записывал сны и даже включал их в отдельные произведения. Его современник Гумилёв едва ли не первым постиг эту потаенную сторону хлебниковского творчества, когда сравнивал головокружительные метафоры Хлебникова со сновидениями.30

Тем не менее, он время от времени записывал сны и даже включал их в отдельные произведения. Его современник Гумилёв едва ли не первым постиг эту потаенную сторону хлебниковского творчества, когда сравнивал головокружительные метафоры Хлебникова со сновидениями.30

Подобно Юнгу, Хлебников полагал, что доступные человечеству высшие истины скрыты в символике мифа. Для него нечленораздельные звуковые ряды зауми служили точкой соприкосновения с этим вместилищем тайн. Его борьба за возвращение к изначальному — до „Вавилонского столпотворения” — языку выказывает почти религиозную надобу в forma fundamentalis, скрытой за forma accidentalis, случайной природой знака в нынешних культурных языках.

4.3.2. Древние лингво-философские воззрения на новый лад

Известное высказывание де Соссюра о произвольности языкового знака считается в современной лингвистике бесспорным.

31

По его мнению, знак имеет символическую природу, ибо основан исключительно на условности.

Видимо, фундаментальные логические установки человека требуют срочного пересмотра этого положения: недавно было показано, что люди разных культур и уровня образования приписывают фонемам одинаковые свойства, и это явление нельзя объяснить единством приёмов обучения.

В своём исследовании «О психологии звукового восприятия» Суитберт Эртель, после многочисленных экспериментов, пришёл к выводу: положение де Соссюра о произвольности звуко-семантических отношений не соответствует действительности.32 В согласии с выводами Уснадзе, Миядзаки и других, он утверждает, что искусственные слова могут

В согласии с выводами Уснадзе, Миядзаки и других, он утверждает, что искусственные слова могут

использоваться и пониматься как символы значений независимо от лингво-семантических условностей ‹...› Звуковые характеристики в значительной степени независимы от языка и опыта.

33

Поскольку эксперименты Эртеля указывают на возникновение звуко-символического словообразования во времена зарождения языка — а это означает, что степень звуковой символики находится в прямой зависимости от “возраста” соответствующего языкового состояния,34 — стремление Хлебникова восстановить мифическую целостность первобытного сознания путём воссоздания празыковых состояний оказывается правомерным, а для лингвиста-любителя — гениальным.

— стремление Хлебникова восстановить мифическую целостность первобытного сознания путём воссоздания празыковых состояний оказывается правомерным, а для лингвиста-любителя — гениальным.

Хлебников был уверен в закономерности языкового знака и приложил немало усилий для доказательства этого.35 Свою уверенность в единой движущей силе всех без исключения составляющих языкового высказывания, вплоть до фонем (букв Азбуки), он выражает следующим образом: Итак, каждый согласный звук скрывает за собой некоторый образ и есть имя.36

Свою уверенность в единой движущей силе всех без исключения составляющих языкового высказывания, вплоть до фонем (букв Азбуки), он выражает следующим образом: Итак, каждый согласный звук скрывает за собой некоторый образ и есть имя.36

Исследования Эртеля любопытны и в плане поэтики Хлебникова, поскольку вскрывают общие корни звуковой и знаковой символики. Учёный предполагает, что древнейшим способом “запечатленного общения” было рисуночное письмо, в то время как алфавитное на излёте своего развития превратилось в фонетические ряды, где начертание букв призвано до некоторой степени соответствовать обозначаемым ими звукам.37 Эта “родословная” была, по-видимому, хорошо известна Хлебникову, как и то, что письменность дальневосточных культур сохранила подобие рисунка и, следовательно, имеет бóльшую древность. Разумеется, Хлебников предпочитает иероглифы Востока европейским алфавитам; последние выказывают наивысшую степень отрыва от своих истоков: Мы стоим на первой площади лестницы мыслителей и застаём на ней уже подымавшихся художников Китая и Японии — привет им!38

Эта “родословная” была, по-видимому, хорошо известна Хлебникову, как и то, что письменность дальневосточных культур сохранила подобие рисунка и, следовательно, имеет бóльшую древность. Разумеется, Хлебников предпочитает иероглифы Востока европейским алфавитам; последние выказывают наивысшую степень отрыва от своих истоков: Мы стоим на первой площади лестницы мыслителей и застаём на ней уже подымавшихся художников Китая и Японии — привет им!38

Попытки Хлебникова объединить живопись и поэзию (мыслить зрением, а не ухом39 ) следует рассматривать под тем же углом зрения. Идея о слиянии оптического и акустического уровней восприятия отображается изысканными уподоблениями вроде пятно шумов мысли40

) следует рассматривать под тем же углом зрения. Идея о слиянии оптического и акустического уровней восприятия отображается изысканными уподоблениями вроде пятно шумов мысли40 или пятн‹о› времени.41

или пятн‹о› времени.41 То же просматривается и в историко-философских воззрениях поэта, где некоторые термины кубистической живописи (в частности, “сдвиг”), приобщены к понятийному инвентарю историографии (см. главу 6.4). Цель Хлебникова — устранить символическую абстракцию озвученного объекта, сложившуюся в ходе развития культуры, — обнаруживает сходство с архаико-мифическим мышлением.

То же просматривается и в историко-философских воззрениях поэта, где некоторые термины кубистической живописи (в частности, “сдвиг”), приобщены к понятийному инвентарю историографии (см. главу 6.4). Цель Хлебникова — устранить символическую абстракцию озвученного объекта, сложившуюся в ходе развития культуры, — обнаруживает сходство с архаико-мифическим мышлением.

Кассирер неоднократно указывал, что в мифе созерцаемое (означаемое) и знак (означающее) сливаются едва ли не нацело, тем самым в значительной степени снимая взаимное напряжение:

Таким образом, первым, скажем так, наивным и необдуманным выражениям языковой мысли, а также мышлению мифами свойственно то, что в них содержание “вещи” и содержание “знака” чётко не разделены; оба стремятся к слиянию друг с другом до полной неразличимости.

42

Это особенно верно для мифологии древних египтян, на предания которых Хлебников неоднократно ссылается («Ка» и др.): для них каждый иероглиф был приспослан свыше.

Итак, для мышления мифами знание о мире заключено в словообразах. Хлебников имеет в виду именно это, когда утверждает, что священные языки всех мировых религий оказывают особое воздействие попросту из-за своей непонятности пастве: Веды — индуистам, латынь — католикам и т.д. То же относится к волшбе и зауми: Её странная мудрость разлагается на истины, заключённые в отдельных звуках: с, м, в и т.д.43 Задача художника будущего — восстановить утраченное знание о значении этих наималов языка, ибо Мы их пока не понимаем. Честно признаемся.44

Задача художника будущего — восстановить утраченное знание о значении этих наималов языка, ибо Мы их пока не понимаем. Честно признаемся.44

Иначе говоря, следует заняться не звукатостью (первоначальный подход) зауми, а её содержанием. В этом суть размежевания Хлебникова с Кручёных, который до 1920-х годов полагал заумь полем исключительно звуковых опытов и не выходил за рамки лингво-магического её понимания. Таким образом, он гораздо ближе к дадаизму, чем Хлебников.

Но как из “побитого молью” языка XX века извлечь исконные наималы?

Предположение о неслучайности языкового знака подразумевает определённую близость к древним лингвистическим теориям, особенно досократиков, чьи идеи наиболее полно представлены в диалоге Платона «Кратил».45 Хлебников, разумеется, ознакомился с трудами Платона ещё в гимназии. Более того, многие из его поздних начинаний содержат явные отсылки к философии этого мыслителя. Достаточно вспомнить утопию Хлебникова о мировом правительстве 317 Председателей Земного шара,46

Хлебников, разумеется, ознакомился с трудами Платона ещё в гимназии. Более того, многие из его поздних начинаний содержат явные отсылки к философии этого мыслителя. Достаточно вспомнить утопию Хлебникова о мировом правительстве 317 Председателей Земного шара,46 которое, как предполагалось, должно было состоять из художников и учёных разных стран. Отсылки к сочинениям Платона можно найти в рукописи Хлебникова, обнаруженной только в 1975 году.47

которое, как предполагалось, должно было состоять из художников и учёных разных стран. Отсылки к сочинениям Платона можно найти в рукописи Хлебникова, обнаруженной только в 1975 году.47

Его отношение к самому известному ученику Сократа весьма неоднозначно. С одной стороны, предлагается воздвигнуть ему памятник на русской земле,48 Платон стоит в одном ряду с Пугачёвым (Пророки, певцы и провидцы49

Платон стоит в одном ряду с Пугачёвым (Пророки, певцы и провидцы49 ), с другой — очевидно, под влиянием современной философии жизни — осуждается холодное учение50

), с другой — очевидно, под влиянием современной философии жизни — осуждается холодное учение50 Платона о том, что существование человека не более чем плод его воображения.

Платона о том, что существование человека не более чем плод его воображения.

В «Кратиле» сталкиваются два диаметрально противоположных подхода к языку: учение о тезисе и учение о физике. Гермоген утверждает, что имена даются произвольно, по соглашению, и что, следовательно, прямой связи между словом и предметом не существует. Кратил, который в ходе спора обнаруживает себя последователем Гераклита, возражает Гермогену: сущностные качества обозначаемого, по его мнению, одухотворены.

Сохранившийся текст начинается с того, что Гермоген назначает Сократа судьёй двух спорящих сторон. Сократ „льёт на волны примирительный елей”: во-первых, основываясь на разнообразии языковой структуры человека, доказывает, что не существует единого определения свойств отдельных звуков, независимого от способа их использования. С другой — признаёт:

‹...› Кратил прав, говоря, что имена даны вещам от природы, и не каждый способен образовывать слова, но лишь тот, кто, сообразуясь с данными от природы именами, умеет передать природу и свойства каждого буквами и слогами.

51

Это означает, что Сократ придерживается древнего учения о предзаданности: языковой знак не назначается произвольным образом, но — при условии правильного выбора “словотворцем” — отражает суть именуемого предмета. Правильная речь, следовательно, есть правильное знание. То же у Хлебникова: Мудростью языка уже давно вскрыта световая природа мира.52 Поэт убеждён и в том, что слово — предельно совершенный образ обозначаемого им предмета. Ключ к раскрытию этой связи он видит в семантике отдельных фонем, которые, в отличие от современной лингвистики, полагает мельчайшими смысловыми единицами:

Поэт убеждён и в том, что слово — предельно совершенный образ обозначаемого им предмета. Ключ к раскрытию этой связи он видит в семантике отдельных фонем, которые, в отличие от современной лингвистики, полагает мельчайшими смысловыми единицами:

Вся полнота языка должна быть разложена на основные единицы “азбучных истин”, и тогда для звуко-веществ может быть построено что-то вроде закона Менделеева.

53

Заумный язык призван распахнуть дверь к новому миропониманию, чтобы вернуть разъятому на враждующие станы человечеству первобытную способность мирно уживаться (Дикарь понимал дикаря и откладывал в сторону слепое орудие54 ). Именно поэтому Хлебников объявляет лингвистику, которой предстоит исследовать эту проблематику, моральной инстанцией высшего порядка: ‹...› языковедение идёт впереди естественных наук и пытается измерить нравственный мир.55

). Именно поэтому Хлебников объявляет лингвистику, которой предстоит исследовать эту проблематику, моральной инстанцией высшего порядка: ‹...› языковедение идёт впереди естественных наук и пытается измерить нравственный мир.55

Мнение об отчуждении от изначального языка было распространено уже в древности. Платон свидетельствует: „Сократ стремится восстановить “исходные компоненты” или “корневые слова”. Это оказывается почти безнадежным предприятием, поскольку „первоначальные имена (уже) полностью слиты воедино теми, кто хотел сделать их великолепными ‹...› так что они во многом искажены”56 — дилемма, с которой Хлебников столкнулся более двух тысячелетий спустя. Последним, кто сумел облечь человеческое существование в одежды языка мифов, был Гомер.

— дилемма, с которой Хлебников столкнулся более двух тысячелетий спустя. Последним, кто сумел облечь человеческое существование в одежды языка мифов, был Гомер.

Хотя Сократ смиренно признаёт, что проще всего было бы сказать, что язык создали боги, и поэтому слова устроены как нельзя лучше, он не довольствуется этой предосудительной для философа уловкой и заявляет, что сохранил некоторое знание об изначальных словах. В 37-й главе мудрец приступает к раскрытию „естественного значения букв” как — согласно представлениям того времени — мельчайших строительных блоков языка, приписывая каждой закавыристые, единственные в своём роде смысловые значения.

Хлебников подобный приём использует в различных теоретических сочинениях, приходя относительно свойств отдельных букв порой к тем же выводам, что и Сократ. Например, утверждает: P — непокорное движение, неподвластное целому57 или, в другом месте: P значит разделение тела плоской пещерой как след движения через него другого тела.58

или, в другом месте: P значит разделение тела плоской пещерой как след движения через него другого тела.58

Сократ же высказался так: „‹...› мне кажется, что Р есть как бы орган всякого движения”.59 Более существенным, чем подобные случайные совпадения, оказывается установление с помощью современных приёмов лингвистики следования Хлебникова доаристотелевской, если не сказать досократовской60

Более существенным, чем подобные случайные совпадения, оказывается установление с помощью современных приёмов лингвистики следования Хлебникова доаристотелевской, если не сказать досократовской60 философии.

философии.

Гераклит, её наиболее влиятельный представитель, видел в каждом слове бессознательное подражание обозначаемому им предмету. Из чего следовал вывод: в языке таится ключ к постижению сути вещей.61 Для Хлебникова, исповедовавшего сродство языка к миру предметов, преодоление произвольности языкового знака есть нечто большее, чем художественный приём. Это попытка упразднить относительность человеческого знания, случайность мира и судьбы посредством слова.62

Для Хлебникова, исповедовавшего сродство языка к миру предметов, преодоление произвольности языкового знака есть нечто большее, чем художественный приём. Это попытка упразднить относительность человеческого знания, случайность мира и судьбы посредством слова.62

4.4. Язык и мировоззрение

4.4.1. Языкотворчество как способ познания

Склонность Хлебникова к архаичным языковым состояниям свидетельствует не только о том, что он был скорее реставратором, нежели новатором, но и допускает признание им эпистемологического первенства языка: для Хлебникова возвращение к исходному его состоянию равносильно превращению среды изучения в познающий субъект.

Теория словотворчества представляет собой дерзновенную попытку “воссоздания” современного мира во всей его сложности посредством языка. Словоновшества Хлебникова впервые подробно описаны совсем недавно,63 однако их поэтико-мировоззренческие побуждения так и не исследованы.

однако их поэтико-мировоззренческие побуждения так и не исследованы.

Хлебников оставил великое множество образчиков зауми “про запас”; их впечатляющая новизна затмевает тот факт, что он же настойчиво исследовал и применял исконные приёмы русского словообразования.

Для многих футуристов кризис языка их времени стал поводом к настоящему культу неологизмов, поскольку новое слово означало и возможность нового видения, независимого от устаревших словарных и понятийных систем. Поэтому-то в программном манифесте «Пощёчина общественному вкусу» на первый план выходит требование обновления поэтического языка:

Мы приказываем чтить права поэтов: 1. На увеличение словаря в его объёме произвольными и производными словами (слово-новшество).

64

Хлебников исполнял это “руководящее указание” безукоризненно, уточняя: Мы требуем раскрыть пушкинские плотины и сваи Толстого для водопадов и потоков ‹...› русского языка.65 Четко различая словотворчество и заумь66

Четко различая словотворчество и заумь66 Хлебников полагал, что нашел в нём второй, более доступный читателю способ выразить новое, доселе недоступное языку классиков состояние сознания: Словотворчество есть взрыв языкового молчания, глухонемых пластов языка.67

Хлебников полагал, что нашел в нём второй, более доступный читателю способ выразить новое, доселе недоступное языку классиков состояние сознания: Словотворчество есть взрыв языкового молчания, глухонемых пластов языка.67

Особенно высоко действующий вулкан хлебниковского словотворчества (поэт как никто другой был вправе называть себя словесником) извергся при появлении в начале XX века авиации. Причиной этого, разумеется, была не столько дружба с одним из первых русских лётчиков Василием Каменским, сколько сталкивание с редким случаем первозданного (адамического) состояния языка: словно в первые дни человечества, требовалось поименовать вещи, для которых не успели подобрать словесного выражения. Хлебников считал именно себя обязанным наполнить „русским духом” авиационный тезаурус, поскольку ещё Платон утверждал, что законодателем языка должен быть человек особого призвания, до тонкостей знающий предмет, за который берётся.

Надоба “ославянивания” авиационной терминологии подтолкнула Хлебникова к изобретательству; вот образчики словоновшеств: летатель — пилот; летун — неумелый пилот; воздухоплавание — авиация; летоки — пассажиры. Некоторые из этих лексем действительно попали в русский язык, иногда с неожиданным смыслом: например, летун (простое совпадение, однако и оно подчёркивает понимание Хлебниковым законов русского словообразования).68

Пример авиации наглядно показывает, каким прекрасным подспорьем оказалось для Хлебникова его словотворчество: оно делало новые или ранее незамеченные явления современной ему жизни — будь то материальная или духовная её сфера — доступными для восприятия посредством языка. Говорить здесь об уловках или самодостаточном формализме значило бы неверно оценивать истинный замысел Хлебникова — слияние современной науки и техники в целостное, мифическое мировоззрение.

Насколько образ летающего человека был для Хлебникова овеян мифом, свидетельствует такое изображение самолёта на небосводе:

‹...›

я опять видел на небе четыре ровные пластины, управляемые человеческою пылинкою ‹...›

Это он, крылатый человек, слепым полётом ‹...›

пронёсся над рощей.69

В письме к М. Матюшину от 18 июня 1913 года, весьма показательном относительно его отношения к смерти и бессмертию (Елена Гуро умерла незадолго до этого), Хлебников выстраивает связь между преодолением тяготения и бессмертием: Если тяготение многим управля‹е›т, то воздухоплавание и относительное бессмертие связаны друг с другом.70

В общепонятийном смысле авиация служит ему примером таимого в сказках изначального знания, которое современный читатель в лучшем случае воспринимает как занятное совпадение, поскольку давным-давно утратил способность мыслить мифами:

Тысячелетие, десятки столетий будущее тлело в сказочном мире и вдруг стало сегодняшним днём жизни. Провидение сказок походит на посох, на который опирается слепец человечества ‹...›

И вот человечество-взрослый цветок смутно грезился человечеству-зерну.

71

Попутно отметим, что подобный “технический энтузиазм” итальянскому футуризму чужд.

Словарик воздухоплавания — лишь один из примеров усилий Хлебникова посредством обновления речи вернуться к целостному мировоззрению, примирить науку и (в самом широком смысле) религию, чья вражда — вина и беда современного человечества. Ответственен за это отчуждение и гибельное обмирщение языка деляческий Запад. Он низвёл язык, как выразился (попутно порицая современную денежную экономику) Хлебников, до простого средства обмена на “рынках языка”; ценность его ныне определяется исключительно степенью переводимости в поименованные объекты, он бесполезен вне такого рода купли-продажи.72

Попытка механического переноса искусственной совокупности причин и закономерностей на природу — безнадёжное дело.73 Только мифическое или религиозное мировоззрение может противостоять убыли человеческого в человеке: в этом был убеждён ещё Достоевский. Поэзия, таким образом, превращается в магию языка, противостоящего отвлеченности современных естественных наук.

Только мифическое или религиозное мировоззрение может противостоять убыли человеческого в человеке: в этом был убеждён ещё Достоевский. Поэзия, таким образом, превращается в магию языка, противостоящего отвлеченности современных естественных наук.

К началу XX века подобные воззрения разделяли многие. Но чем объяснить пристрастие Хлебникова именно к естественным наукам, которым он не шутя прочил главенство в деле создания философии языка (Только рост науки позволит отгадать всю мудрость языка74 )?

)?

Это кажущееся противоречие разрешается при ближайшем рассмотрении научных пристрастий Хлебникова: неевклидова геометрия (Гаусс, Лобачевский) и теория относительности (Пуанкаре, Эйнштейн). Общим для обоих направлений является подрыв ньютоновского миропонимания, господствовавшего на протяжении XVIII и XIX столетий. Хлебников считал предвидение Лобачевским четвёртого измерения и размышления Эйнштейна об относительности пространства и времени началом новой научной эры — возврату человечества к мышлению мифами, то есть преодолению западноевропейской (особенно кантовской) рассудочности мудростью сказок и легенд, этих литературных зачатков мифического мышления.

Более чем сомневаясь в благотворности отвлечённого умствования, Хлебников сторонится этой пустыни разума.75 В своём формально основанном на античных образцах дидактическом диалоге «Учитель и ученик. О словах, городах и народах», он сравнивает европейское (= рассудочное) и азиатское (= интуитивное или мифическое) мышление. Ученик заявляет:

В своём формально основанном на античных образцах дидактическом диалоге «Учитель и ученик. О словах, городах и народах», он сравнивает европейское (= рассудочное) и азиатское (= интуитивное или мифическое) мышление. Ученик заявляет:

Ясные звёзды юга разбудили во мне халдеянина ‹...›

Я знаю про ум материка, нисколько не похожий на ум островитян. Сын гордой Азии не мирится с полуостровым рассудком европейцев.76

Хлебников полагал, что такой подход к языку особенно ярко проявился в поэзии молодого Николая Асеева, приписывая ему азийско, персидско-гафизское упоение словесными кущами в чистоте их цветов.77

Таким образом, для Хлебникова словотворчество — не самоцель, а попытка возродить “прамудрость”, отчасти сохранившуюся в повседневном языке: Можно сказать, что бытовой язык — тени великих законов чистого слова.78

Он убеждён: выказать сугубо личное восприятие мира в трансментальных стихах = овладеть изначальной силой слова, ибо: Мудрость языка шла впереди наук.79 Хлебников неоднократно подчёркивал: чтобы стать чародеем слова, необходимо расширить речевой окоём. Волшба, равно и заумная поэзия, не хочет иметь своим судьёй будничный рассудок.80

Хлебников неоднократно подчёркивал: чтобы стать чародеем слова, необходимо расширить речевой окоём. Волшба, равно и заумная поэзия, не хочет иметь своим судьёй будничный рассудок.80

Странные, на первый взгляд, умозаключения Хлебникова можно по-настоящему оценить в свете пристрастия последующих поколений физиков (Гейзенберга, например) к восточной философии, в которой ныне (Капра) обнаружены поразительные совпадения с физикой элементарных частиц.81

Воззрения Хлебникова распахнули окоём и самой литературы, последствия чего общеизвестны. Его упомянутое выше высказывание о том, что содержание художественного произведения не представляет собой предзаданной ценности, а в значительной мере вырабатывается созерцанием или восприятием, было подхвачено литературоведением только в последние десятилетия и развилось в целые теории (например, в работах по эстетике восприятия или различных подходах к семиотике). Хлебников первым подробно описал различие в оценке одного и того же текста в разных состояниях читателя, основываясь на личном опыте создания зауми.

Это различие, заметим, выходит далеко за рамки общеизвестного разброса оценок произведения искусства в разных исторических условиях предположением — и это делает высказывание Хлебникова воистину прорывным, — что воспринимающая сторона в значительной степени участвует в наделении произведения содержанием. Это неизбежно происходит, например, при чтении заумных опусов: поэзия становится “открытым произведением искусства”, способным пробуждать — порой одновременно — едва ли не противоположные чувства. Восприятие даже самой отвлечённой поэзии, по Хлебникову, подвержено произволу, поскольку между заумным текстом и читателем происходит взаимодействие. В этом двустороннем действе заумная поэзия обладает способностью изменять сознание:

Если различать в душе правительство рассудка и бурный народ чувств, то заговоры и заумный язык есть обращение через голову правительства прямо к народу чувств, прямой клич к сумеркам души.82

4.4.2. Синкретизм языка и всеобщее единство

Ещё одним обновляющим русский язык деянием Хлебников полагал возрождение его старинных состояний (будучи футуристом, он не убоялся объявить «Слово о полку Игореве» своим любимым чтением), привлечение экзотизмов и заимствований из славянских словарей (в особенности из украинского и польского), а также из неевропейских языков (например, арабского).

Этот синкретический подход к языку, с одной стороны, отображает чувство времени, в котором прошлое, настоящее и будущее сливаются воедино, становясь неразличимыми как понятия (см. главу 6.4). С другой — классовые и культурные границы объявляются недействительными, и, следовательно, национальные языки, включая их разного рода стилистические уровни, могут смешиваться. Это единство языкового жеста и мировоззрения редко проявляется столь отчётливо, как у Хлебникова, вменившего в ничто все исторические, политические и социальные препоны.

В статье «О расширении пределов русской словесности» (1913) Хлебников обосновывает такой подход к родному языку указанием на то, что литература отечества щеголяет прорехой в описании важнейших событий его прошлого, что существенно сужает возможности родной речи:

Русской словесности вообще присуще название „богатая, русская”. Однако, более пристальное изучение открывает ‹...›

некоторую узость её очертаний и пределов ‹...›

Так, она мало затронула Польшу ‹...›

Она не знает персидских и монгольских веяний, хотя монголо-финны предшествовали русским в обладании землёй, Индия для неё какая-то заповедная роща.

83

Образцом современного поэтического творчества Хлебников полагает «Песнь о Гайавате» Лонгфелло. Свои размышления он заканчивает самым неожиданным для питомца отечественного “любомудрия” образом: Мозг земли не может быть только великорусским. Лучше, если бы он был материковым.84

Огромное значение для расширения речевого (а следовательно, по Хлебникову, и мыслительного) окоёма имеет возрождение архаичной лексики, что отчасти объясняется влиянием Вячеслава Иванова. Достаточно привести несколько примеров: ладья (чёлн), зиры | зины (глаза), шестопёр (по Павловскому, разновидность маршальского жезла воевод малороссийских армий), зой (по Далю, клич, крик, эхо), вече (древнеславянское народное собрание).

Фольклорные влияния встречаются не менее часто; например, замена словом коромысел общеупотребительного ‘стрекоза’. Эта склонность к народному колориту доходит до заимствования как на морфологическом, так и на лексическом уровне не только просторечия (лазает вместо ‘лазит’, собачья ножка вместо ‘самокрутка’), но и сленга (шатия-братия, дословные цитаты из известной «Одесса-мамы» и др.). Намёки на ритуальные — преимущественно церковнославянские или арабские — лексические “кусты” нередки в поздних произведениях: Иже еси на небеси | Алла-бисмулла | Гуль-мулла и др. Такие термины, как юдоль или говеть, имеют церковнославянское происхождение. О начальных стихах поэмы «Труба Гуль-муллы» — Ок! Ок! — впоследствии выяснилось, что это не заумь, а подслушанный возглас персидских дервишей „Хак! Хак!” (в переводе Бог, Истина).85

Экзотизмов, придающих поэзии Хлебникова расхожий панславянский или восточный колорит, великое множество. Заимствования из польского (Ниц вемы), украинского (шляхтич, жупан), карело-финского, арабского (меджнун) и санскрита (Шветамбара) дают лишь отдалённое представление о невероятно богатом словаре Хлебникова.

Отметим и другое: заимствований из германских и романских языков исчезающе мало. Их лексем в качестве основы словоновшеств Хлебников использовал крайне редко и чаще по незнанию, за вычетом прямого заимствования с целью пародии: Там полюболазливо стонут: бог, / Там шепчут тихо: гот, / Там стонут кратко: дье!86

Тесную связь славянских народов друг с другом и колыбелью человечества Востоком подрывает их оглядка на Запад, чего Хлебников, в духе славянофилов, не одобряет, мягко говоря: Мы оскорблены искажением русских глаголов переводными значениями. Мы негодуем и вопием — это застенок.87

Язык для него — показатель духовной самобытности народа. Только так можно объяснить неустанную заботу Хлебникова о переделке всех иноземных заимствований на русский лад: футурист → будетлянин; университет → всеучбище; драма → деюга; театр → зерцог; интеллигенция → умнечество и т.д.

Эта выставляемая напоказ неприязнь к Западу (а для Хлебникова это прежде всего Франция и Германия) неоднократно приводила к поспешным суждениям о его поэзии и теоретических разработках. Пример Бенедикта Лифшица, славящего Хлебникова как освободителя отечественной словесности от поэтики Рембо и Малларме,88 показывает, насколько даже близкие друзья — если вообще можно говорить о таковых в отношении Хлебникова89

показывает, насколько даже близкие друзья — если вообще можно говорить о таковых в отношении Хлебникова89 — были потрясены этим славяно-востокофильским настроем. Соль в том, что как поэт Хлебников многим обязан именно Малларме (см. гл 3.2.4.). Учитывая пристрастие к восточной философии (Аполлинер) о ту пору, правомерно причислить Хлебникове к представителям европейского модернизма. Его антизападнические выпады можно расценить как недовольство преклонением перед Европой (особенно Францией) отечественных символистов, далеко не всегда второсортных. Панславизм Хлебникова и его упор на исконные связи России с Востоком, или, скорее, их переосмысление, таким образом, выражают и экзистенциальную направленность, и литературное самоопределение. Не в последнюю очередь, идея всеединства, взаимосвязи микрокосма и макрокосма,90

— были потрясены этим славяно-востокофильским настроем. Соль в том, что как поэт Хлебников многим обязан именно Малларме (см. гл 3.2.4.). Учитывая пристрастие к восточной философии (Аполлинер) о ту пору, правомерно причислить Хлебникове к представителям европейского модернизма. Его антизападнические выпады можно расценить как недовольство преклонением перед Европой (особенно Францией) отечественных символистов, далеко не всегда второсортных. Панславизм Хлебникова и его упор на исконные связи России с Востоком, или, скорее, их переосмысление, таким образом, выражают и экзистенциальную направленность, и литературное самоопределение. Не в последнюю очередь, идея всеединства, взаимосвязи микрокосма и макрокосма,90 заимствованная из дальневосточной философии, позволяет считать словотворчество основой основ хлебниковского мировоззрения.

заимствованная из дальневосточной философии, позволяет считать словотворчество основой основ хлебниковского мировоззрения.

————————

Примечания 1

1 Кручёных/Хлебников // Markov 1967: 57.

2

2 Мава или Мавка — нимфа, в восточнославянской мифологии олицетворение злого, часто смертоносного начала. Согласно украинским поверьям, дети, умершие некрещёными, превращаются в мавок, у которых спереди тело человека, но отсутствует спина, так что все внутренности снаружи. См. Афанасьев II: 145 и далее; МНМ II: 87.

3 СП

3 СП II: 201.

4

4 Это книга Сахарова «Сказания русского народа о семейной жизни своих предков» (

Санкт-Петербург. 1836), которую Хлебникову посоветовал Роман Якобсон. Хлебников и Якобсон поддерживали связь до 1919 года (см. Харджиев 1975: 16). О сохранившемся и частично цитируемом Хлебниковым тексте «Песня ведьм на Лысой Горе», который Степанов называет «фольклорной заумью», Сахаров писал: „Нет почти никакой возможности постигнуть смысл этих слов. Это какая-то смесь разнородных звуков языка, никому не известного и, может быть, никогда не бывалого” (Сахаров 1836 // СП II: 317).

О значении языковой магии для мифического сознания в целом см., среди прочего, Cassirer

71983: 112 и далее; Dornseiff

21925: 20–32.

5 СП

5 СП V: 235.

6 СП

6 СП V: 189.

7

7 Кручёных // Markov 1967: 63.

8

8 См. Markov 1967: 63.

9

9 См. Markov 1967: 63, прим. 2.

10

10 См. Иваск 1976, который, однако, не углубляется в футуризм. Об архаизирующем языковом замысле наставника Хлебникова, Вячеслава Иванова, см. Эткинд 1984.

11

11 Hielscher 1975: 172.

12

12 Маяковский

ПСС I: 365.

13

13 Хлебников и др. // Markov 1967: 52.

14

14 См. такие ранние произведения, как «Трущобы» или «Шаман и Венера».

15 СП

15 СП V: 334.

16

16 Цит. по Поступальский 1930: 195.

воспроизведено на www.ka2.ru 17 СП

17 СП V: 216. См. также письмо Хлебникова А. Кручёных от 31 августа 1913 г.:

Я согласен с тем, что ряд аио, еее имеет некоторое значение и содержание и это может в искусных руках стать основой для вселенского языка (

НП: 367).

Зангези по-прежнему провозглашает идею «всемирного языка»:

Это звездные песни, где алгебра слов смешана с аршинами и часами. Первый набросок! Этот язык объединит некогда, может быть скоро! Единственный признак того, что Хлебников болезненно осознавал бесплодность своих усилий, — смиренная ирония его позднего творчества, которая промелькнула в замечании «1-го прохожего» из той же „сверхповести”:

Он божественно врет. Он врет как соловей ночью (СП III: 332).

18

18 Nietzsche W IV. Abt., 2. Bd.: 226.

19

19 Фёдоров

С: 320.

20

20 Фёдоров

С: 323.

21

21 См., например, Харджиев 1970: 98; Григорьев 1983: 134–140.

22

22 Nietzsche W IV. Abt., 1. Bd.: 58. В другом месте Ницше прямо утверждает, что Вагнер «мыслит мифически» (Nietzsche W IV. Abt., 1. Bd.: 57). Вообще вся 4-я часть «Несвоевременных размышлений» («Рихард Вагнер в Байройте») весьма показательна в отношении Ницше к музыке, языку и мифу. Денике упоминает в своих мемуарах (см. Харджиев 1975: 6), что Вагнер был одним из любимых композиторов Хлебникова.

23 СП

23 СП II: 8.

24 СП

24 СП V: 220.

25 СП

25 СП II: 8.

26 СП

26 СП II: 10.

27 СП

27 СП V: 225 (выделено мной. —

Р.Г.).

28 СП

28 СП V: 225. Далее говорится: ‹...›

заумный язык есть ‹...›

прямой клич к сумеркам души.

29

29 Единственное упоминание о таком знакомстве, насколько я могу судить, содержится в неопубликованном эссе Хлебникова «Ответ Фрейду», которое Григорьев (1983: 26), к сожалению, упоминает почти без пояснений. Контакты между русскими психологами и школой Фрейда существовали с её зарождения (см. Нейдич 1910).

30

30 В своей уже цитированной рецензии Гумилёв пишет: „В. Хлебников — визионер. Его образы убедительны своей нелепостью, мысли — своей парадоксальностью. Кажется, что он видит свои стихотворения во сне и потом записывает их, сохраняя всю бессвязанность хода событий” (Гумилёв 1911: 77).

31

31 Определение де Соссюра в переводе: „Связь означаемого с означающим условна; и поскольку под знаком мы понимаем целое, образованное ассоциативной связью означаемого с означаемым, мы можем также сказать и проще:

языковый знак произволен” (de Saussure

21967: 81; курсив в оригинале).

32

32 См. Ertel 1968: 199. Диссертация Эртеля на соискание степени доктора философии также доступна под названием: «Psychophonetik. Untersuchungen über Lautsymbolik und Motivation» (Göttingen 1969).

33

33 Ertel 1968: 110 и далее. В этом контексте важным является замечание Эртеля о том, что фонетическая диспозиция преобладает и в письменном тексте. См. Ertel 1968: 192.

34

34 Ertel 1968: 158 и далее.

35

35 Эта теория Хлебникова рассмотрена во многих исследованиях, поэтому необходимости обсуждать её здесь нет. См., среди прочего, Гофман 1936: 197 и далее; Дуганов 1974: 427; краткое содержание см. в Markov 1968: 302 и далее; Костецкий 1975; Vroon 1983: 10.

Из современников Хлебникова его учение о языке комментировали Маяковский и Брик. Маяковский пишет в некрологе: „Для Хлебникова слово — самостоятельная сила, организующая материал чувств и мыслей. Отсюда — углубление в корни, в источник слова, во время, когда название соответствовало вещи” (Маяковский

ПСС XII: 24).

Осип Брик: „Для Хлебникова ‹...› слова ‹...› были не условными значками” (Брик 1981: 59).

36 СП

36 СП V: 237.

37

37 См. Ertel 1968: 159.

38 СП

38 СП V: 217.

39 СП

39 СП V: 125. Несмотря на синестетизм Хлебникова, примат оптического восприятия для него не вызывает сомнений, например,

глаз увенчивает тело (

СП IV: 101). В своих «Предлежаниях» (1915–1916) он полон желанием

разговаривать и обмениваться мыслями пользуясь языком зрения (

СП V: 158). Следовательно, Хлебников относит живопись к высшей форме искусства; некоторые термины из области кубистской живописи вошли даже в его историко-философские исследования.

40 СП

40 СП IV: 70.

41 НсП

41 НсП: 473

42

42 Cassirer

81985: 21. См. также примечания Кассирера на страницах 92–96

71983: 122; Мелетинский 1976: 48,165,171; Horkheimer/Adorno 1986: 23 и далее. Хлебников СП V:225. Предположение о связи между звучанием и значением не чуждо лингвистам-структуралистам, таким как Харрис (ср. Эртель 1968:20 и далее, см. там же дополнительную литературу).

43 СП

43 СП V: 225. Предположение о связи между звучанием и значением не чуждо лингвистам-структуралистам, таким как Харрис (см. Ertel 1968: 200 и далее, там же дополнительная литература).

44 СП

44 СП V: 225.

45

45 См. также Тынянов 1928: 25 и далее.

46

46 См., например,

СП V: 162–164,265. Число 317 занимает ключевое место в математизированной философии истории Хлебникова.

47

47 См. Парнис 1975: 204.

48

48 Опубликовано в: Арензон 1985: 188.

воспроизведено на www.ka2.ru 49 СП

49 СП V: 65.

50 НсП

50 НсП: 500.

51

51 Platon W: Kratylos 390 d-e.

52 СП

52 СП V: 231.

53 СП

53 СП V: 228.

54 СП

54 СП V: 216.

55 СП

55 СП V: 232.

56

56 Platon W: Kratylos 414c.

57 СП

57 СП V: 189.

58 СП

58 СП V: 218.

59

59 Platon W: Kratylos 426c.

60

60 На мой взгляд, тезис о том, что концепция слова Хлебникова, по крайней мере косвенно, восходит к философии Аристотеля, представленный Ангеликой Лаухус в её в целом превосходном изложении концепции языка в поэтике русского футуризма (ср. Lauhus 1983: 44), не вполне убедителен. Аристотель описывает слово как двусторонний, немотивированный знак.

61

61 См. Nestle 1942: 103,112.

62

62 Kołakowski

31984: 164 и далее.

63

63 См. Vroon 1983, Григорьев 1983.

64

64 Хлебников и др. // Markov 1967: 50.

65 СП

65 СП V: 187.

66

66 Например, в его языковедческом эссе «Наша основа» (

СП V: 228–243; в особенности §§1–2).

67 СП

67 СП V: 229.

68 Воздухоплавание

68 Воздухоплавание — русский синоним слова ‘авиация’.

Летун (шабашник) в современном русском разговорном языке обозначает более или менее наёмного работника, который помогает восполнить временную нехватку персонала. Даже если Хлебников не оказал бы никакого влияния на литературный русский язык, эти примеры показываают уровень его знакомства с морфологическими правилами русского языка.

69 СП

69 СП IV: 70.

70 НП

70 НП: 365.

71 СП

71 СП V: 196 и далее.

72 СП

72 СП V: 216.

73

73 В §109 3-й книги «Весёлой науки» Ницше философски обосновал эту мысль, когда определял общий характер мира как хаотический, а природу как беззаконную (см. Nietzsche W V. Abt., 2. Bd.: 145–147).

74 СП

74 СП V: 172.

75 СП

75 СП V: 173.

76 СП

76 СП V: 179.

77 СП

77 СП V: 223.

78 СП

78 СП V: 230.

79 СП

79 СП V: 231.

80 СП

80 СП V: 225.

81

81 Капра также рассматривает взаимовлияние языка, науки и мифа: „Слова нашего языка, таким образом, не имеют чёткого определения. У них есть множество значений, многие из которых лишь очень смутно осознаются нами и зачастую всплывают из подсознания, когда мы слышим слово ‹...› Высшая степень абстракции достигается в математике, где слова заменены символами, а операции по соединению этих символов строго определены” (Capra 1986: 31). Именно этим путём лингвист-скептик Хлебников пытается следовать в своих историко-философских изысканиях, неоднократно теоретически провозглашая это (ср. главу 6.4 настоящей работы). И для Капры, и для Хлебникова пифагорейская философия теснейшим образом связана с мифически понимаемой наукой.

82 СП

82 СП V: 225. Насколько точно этот поэтический образ Хлебникова отражает пласты бессознательного, описанные Фрейдом!

83 НП

83 НП: 341.

84 НП

84 НП: 342.

85

85 Сообщено профессором В.П. Никитиным в неопубликованном письме В. Маркову от 19 января 1956 года. Пересказ этого сообщения см. Mirsky 1975: 55 и далее.

воспроизведено на www.ka2.ru 86 СП

86 СП IV: 235.

87 СП

87 СП V: 188. Хлебников, очевидно, использует здесь

глагол в его старом значении — ‘слово’.

88

88 См. Лившиц 1933: 46 и далее

89

89 В небольшой заметке «О природы дружбы» (1921) Хлебников шутит:

Я, Маяковский, Каменский, Бурлюк может быть не были друзьями в нежном смысле, но судьба сплела из этих имён один веник (СП V: 269).

90

90 Это соответствие неизменно в мифических моделях мира. См., например, Capra

81986: 286 и далее.

Воспроизведено по:

Rainer Goldt. Sprache und Mythos bei V. Chlebnikov.

Mainz: Liber Verlag GmbH.

Mainzer Slavistische Veröffentlichungen Slavica Moguntiaca

Herausgegeben von Wolfgang Girke Eberhard Reißner. Band 10.

1987. P. 83–105; 215–221.

Перевод В. Молотилова

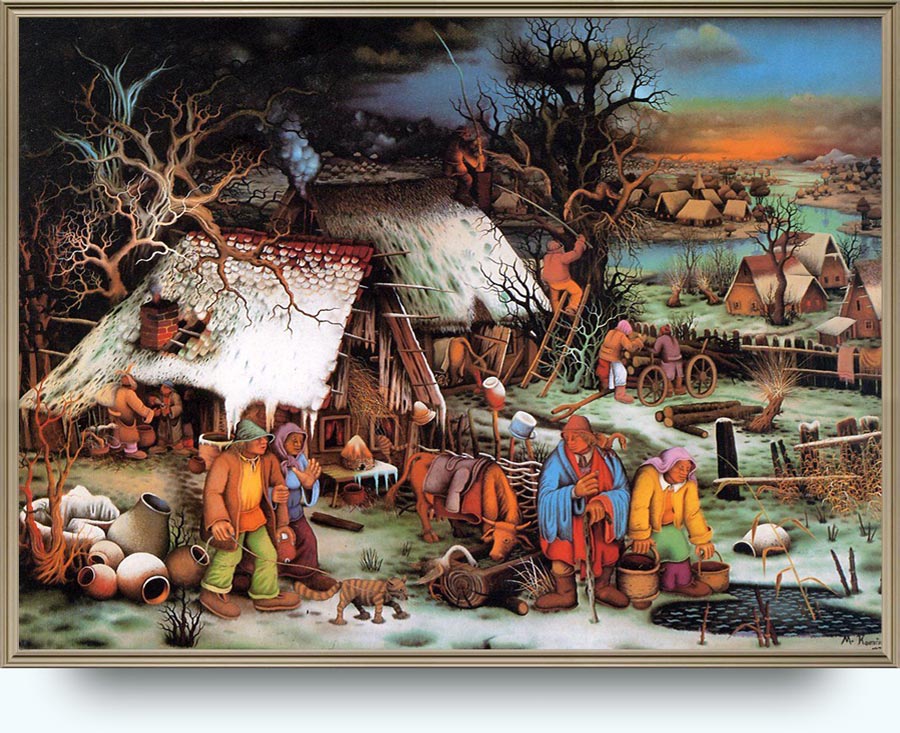

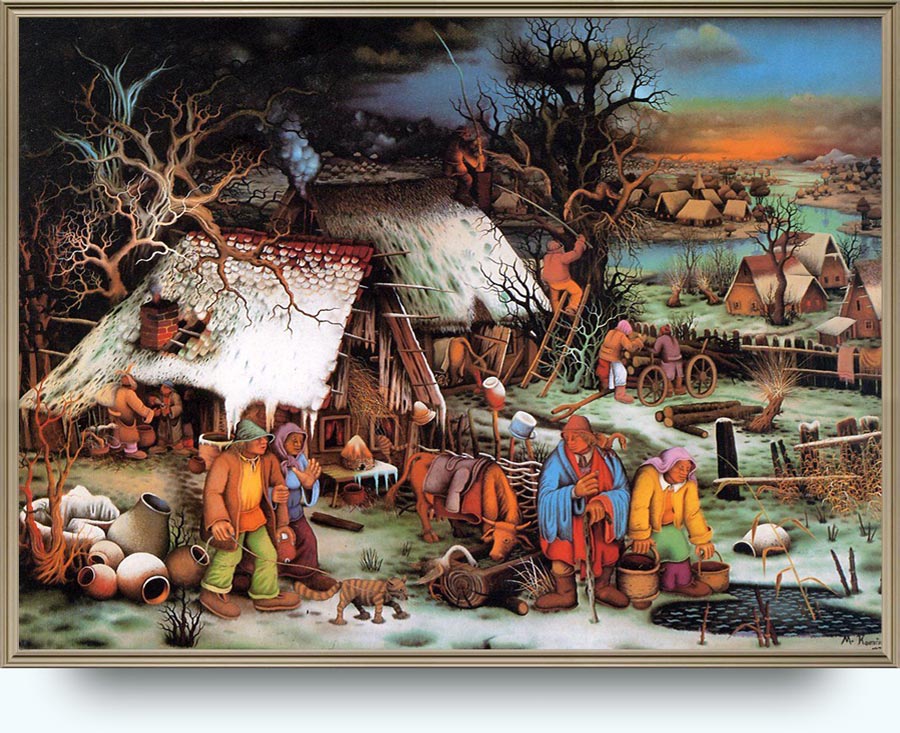

Изображение заимствовано:

Mijo Kovačić (род. 1935). Kućni radovi. 1973. Ulje na staklu. 50×70 cm.

————————

Суп с котом

Н.В. Перцову

айнер Гольдт справедливо сетует (см. прим. 29) на упоминание проф. В.П. Григорьевым хлебниковских pro et contra психоанализа мимоходом, подробностей «Ответа Фрейду» не раскрывая. Вот рассадник досады:

Не говоря уже о трагическом положении дел с достоверной текстологией его произведений (несмотря на усилия таких учёных, как Н.Л. Степанов и, прежде всего, — Н.И. Харджиев), а также с множеством текстов, остающихся неразысканными или неизданными, и отвлекаясь от объективных трудностей интерпретации и комментирования поэзии и прозы Хлебникова, надо подчеркнуть основное препятствие для успешного осмысления и освоения его творчества — почти полное отсутствие самой первоначальной систематизации материалов хлебниковского идиолекта. Исключения, подобные работе Костецкий 1975, весьма немногочисленны.

Не только психика (деятельность, личность) „имеет и свою вне-сознательную модификацию” (Шерозия 1978: 776), но и язык. В поисках

звёздного языка Хлебников (но не Кручёных) в известной мере предвосхитил современные эксперименты по выявлению того “подъязыка”, который соответствовал бы подсознанию. Не вдаваясь здесь в обсуждение этой ещё не освоенной лингвистикой темы, отметим, что сохранившаяся среди рукописей поэта статья «Ответ Фрейду» имеет прямое отношение к экспериментальной филологии, хотя опыты

звёздного языка развивались в основном и независимо от попыток познания “бессознательного” в психологии начала XX в.

В.П. Григорьев. Грамматика идиостиля

Ничего предосудительного в замалчивании содержания лакомой статьи нет: чужая делянка, намыв идёт полным ходом. Вскоре, дескать, исчерпаю до последней пылинки, а потом издам.

Потом был суп с котом. Слово предоставляется поварихе.

И то сказать, с чего бы это Велимировой рукописи до сих пор оставаться неопубликованной? ‹...› Ответ прост. Даже добравшись до РГАЛИ и получив искомую единицу хранения — ф. 527 (Хлебников), оп.1, ед. хр. 9 — “в натуре”, а не на микрофильме (раньше для этого требовались спецразрешения), любопытствующему вряд ли удалось бы ознакомиться с текстом из-за скорописи Хлебникова, с трудом поддающейся разбору. ‹...›

В течение почти тридцати лет я время от времени возвращалась к расшифровке текста, но до печатного станка дело не доходило. В архив я уже давно не хожу, “медленное” (уж куда неспешней!) чтение происходит по фотокопиям, происхождение которых я для начала поведаю. ‹...›

Итак. Когда-то Н.И. Харджиев подписал договор с ленинградским отделением издательства «Советский писатель» на подготовку тома Велимира Хлебникова в Большой серии Библиотеки поэта. Он потребовал, чтобы Н.Л. Степанов передал ему из рук в руки все чудом пережившие войну автографы, сохранившиеся у него после издания “пятитомника”. Работа предстояла сложная, и дотошный учёный мог обдумывать свои “окоёмные” прочтения (чтобы текст Велимира становился каноническим) только в тиши собственного крохотного кабинета. Если оставить в стороне пресловутую “каноничность”, в которую “наволочки” Хлебникова никто и никогда не осилит запихнуть, то я исследователя понимаю (дома работать куда сподручней).

Как мы помним, история с передачей рукописей (и тоже для тома Библиотеки поэта) повторилась позже при издании стихотворений Осипа Мандельштама. Какой мировой скандал на этой почве учредился, известно всем. Доверчивый Николай Леонидович, тем не менее, оказался куда прозорливей скептичной Надежды Яковлевны. ‹...› После длительных переговоров при посредничестве издательства стороны пришли к компромиссу: Степанов обязался сдать рукописи в ЦГАЛИ, за что архив посулил выдать ему взамен фотоотпечатки всех автографов. Эта часть договоренности была исполнена (см. ниже). Читатели же до сих пор ждут хлебниковского издания в Большой серии Библиотеки поэта ‹...›.

При всём при том ни одна живая душа не задавалась робким вопросом: а Николай Иванович Харджиев ничего никуда сдавать для общего пользования не должен был? Почему он с убеждённостью вельможи предъявлял требования к Степанову? Потому что “Степашка” (в обзывании велимироведческого конкурента) — пигмей рядом с харджиевским “абсолютным слухом”. И это должны были понимать все други и недруги, так как репутация для изучателя — превыше всего. К тому же советские архивы — вода тёмная, Н.Я. Мандельштам, например, и не подумала бы туда что-либо сдавать.

Как ни странно, в дальнейшем повествовании можно усмотреть психологический параллелизм, свойственный не только фольклору. Вдова Николая Леонидовича, Лидия Константиновна Степанова, попросила разобрать домашний архив мужа. По завершении работы весь нежданно обнаруженный комплекс ЦГАЛИйских фотоизделий она передала А.Е. Парнису и мне. Через десятилетие наш функциональный альянс и брак распались, и поскольку нас никто не разводил, то “имущество” делили не суд и не полюбовные соглашения, а всего-навсего я сама ‹...›.

Моё самоуправство оправдывалось тем (поклон Харджиеву!), что я лучше читаю рукописи (это было проверено временем и опытом), потому мне достались самые нрзб тексты. Пришло время их обнародовать, благо, наконец, нашлось место неподвластное воздействию магнитных бурь.

Валентина Мордерер. Неизданный Хлебников // По следам. XV.

Это она о Хлебникова поле так. Но я оборвал на полуслове повесть о том, как сошлись в рукопашной составители однотомника «Творения» (М.: Советский писатель. 1986). Знаю в подробностях, но замну. Мятежный дух проф. В.П. Григорьева должен оценить мою скромность: с его ненавистником полевичий был на такой короткой ноге, что в рыцари произведён. Санчо Пансу отставить, будешь Виам де Буагильбер. Приятно вспомнить. Я ему поместье, он мне Виама. Вальтер Скотт бешено завидовал, даже не вопрос.

Нынче не то. Нынче я не Виам де Буагильбер, а пгхэвэкатэгх. Посмел, мегхзавец, приютить эту суку, воровку и убийцу.

Убийцу — да, кто бы спорил. И на воровку обижаться не приходится: раздел имущества без ведома супруга. Относительно суки скажу так: у Остапа Бендера Зосю прямо из стойла увели, а меня и вовсе жена с двумя детьми бросила. Знали бы вы, как я ей благодарен за это.

Итак, ЦГАЛИйские плёнки «Ответа Фрейду» оказались в руках А.Е. Парниса, и он приступил к изучению содержимого. Не тут-то было. Так называемый Харджиевым (относительно Теодора Соломоновича Грица сведений не имею) Степашка наметал в этом деле глаз как никто, а пришлось-таки отступиться. Быстрёхонько скис и так называемый Харджиевым (относительно Виктора Петровича Григорьева сведений не имею) Трупарнис.

Дело, как ни странно покажется Н.В. Перцову, поправимое. Простой пример: двумя спеллерами, бывало, после вычитки проверишь, а она всё равно найдёт опечатки. Уму непостижимо.

Возвращаюсь к вопросу о воровстве. Кем считать Харджиева после отчасти удавшегося вывоза присвоенного им архива Надежды Новицкой (Николаевой) в Нидерланды? А так называемого Трупарниса с его тумбочкой, набитой чужими рукописями? Иные полвека (Екатерина Гуро) взаперти.

Та же судьба ждала и ЦГАЛИйские плёнки. Но Бог судил иное.

Это и было одним из побочных публикаторских препятствий: нежелание ввязываться в информационную заварушку с бывшим подельником. Но вовсе не основной проблемой. Перечислю доподлинные трудности на пути выхода в свет текста.

Во-первых, эта статья Хлебникова — наполовину моя догадка, плод моей интуиции и многолетних занятий, связанных с расшифровкой его рукописей. Сначала я хотела воспользоваться цветом, так как угловые скобки предположительного чтения не годятся: почти каждое слово (или его окончание) гипотетично. Но и цвет в таком случае не помощник: ¾ текста будет чёрным (в неподвластном воздействию магнитных бурь месте прямую речь Хлебникова принято выделять цветом

maroon), ибо зачастую даже начала слов гадательны.

Во-вторых, не приходится говорить об орфографии и пунктуации, о заглавных и строчных буквах: при такой скорописи Хлебников не удосуживался снисходить до подобных “мелочей”. Его “статья” — это тезисный набросок для дальнейшего развития нескольких мотивов (этим и интересна). К тому же она зачастую написана поверх перевернутого черновика поэмы «Ладомир».

Во-третьих, я так и не смогла установить, кому отвечает Хлебников, так что условное обозначение «Ответ Фрейду» приходится оставить, как ставшее привычным в обиходе, хотя на страницах наличествует ещё вариант «Ответ Фириче Фре…» Датировка текста — 1921 год: в тексте упомянут

луч Персии.

В-четвёртых, я никак не могла остановиться. Сколько ни читаю, столько и вношу хоть какие-то изменения в текст. В-пятых, анализ текста, поиск перекличек и реминисценций, следует, полагаю, отложить на будущее. Можно лишь отметить, что Хлебников в пылу спора временами забывался и употреблял “запретные” прежде слова — прокурор, революция, футуризм, интеграл, дифференциал, константа…

Я постаралась придерживаться хлебниковской разбивки строк, чтобы, в частности, облегчить будущим исследователям сравнения при прочтении фотокопий, возможность соучастия в расшифровке. При пагинации в скобках указана архивная нумерация листов; отсутствие нескольких номеров означает те случаи, когда Хлебников не использовал “оборотки”. Разумеется, я работала в архиве с оригиналом, но на фото-страницах отсутствуют ЦГАЛИйские пометы, это объясняется тем, что фотосъемка для Н.Л. Степанова производилась до составления фондовой описи и архивной обработки листов.

На начальном этапе в декодировке беглого почерка Хлебникова участвовал эрудированный специалист-графолог, но из скромности он пожелал остаться анонимом. На последней стадии работы мне, как всегда, помогали Соня Феддер, Лина Михельсон и Елена Войналович, которых я с удовольствием называю и благодарю.

Валентина Мордерер. Неизданный Хлебников // По следам. XV.

ВЕЛИМИР ХЛЕБНИКОВ. «ОТВЕТ ФРЕЙДУ»

– 1 –

(527-1-9-л. 2 об.)

исходник здесь

исходник здесьКритик — это прокурор.

Мы подсудимые. Он жандарм.

Он представитель статики пространства.

Мы как воины времени, воины будущего.

Мы разрушаем настоящее, строим новые леса

времени, вбиваем в соборный мозг сваи, перекидывая

стропилы и конек крыши.

Кр‹итики› как городовые от искусства кричат „разойдись”,

и уличный шум и вес‹елье› многих, и карают

за нарушение общественной тишины и беспорядки,

сажают в поэтическую кутузку, т.е. обрекают на голод речи,

заносят на черную доску списки тех лиц, которых

нельзя печатать — ‹так как› они нарушители установившихся нравов.

– 2 –

(527-1-9-л. 3 об.)

исходник здесьГосударство обладает громадной отрицательной

властью. Оно может разрушить [поэта] полностью.

Но положительная его власть ничтожна,

как не может Бробдингнег, герой Свифта,

своим громадным

пальцем руководить движением частиц в веществе.

Понятие о величине относительно.

Одна и та же величина в одном и том направлении больше других, в другом — ‹меньше›.

Огромное солнце завидует быстроте ‹поэта›, божеской светинки.

Владыка царств Атилла завидует силе чумы нищего,

умирая от нее.

Мы, поэты, меньше государства в одном направлении

и больше его в другом.

Своим громадным пальцем государство не может

взять нас и управлять нами как ученый

не может управлять движением частиц вещества.

Его пальцы слишком огромны, он только созерцатель.

Государство интеграл, мы дифференциал.

Но там, где идет о движении во времени личности,

росте личности, соборное тело государства ничто,

а мы полубоги по своей власти

и издеваемся над государством.

– 3 –

(527-1-9-л. 5 об.)

исходник здесьНет больше и меньше.

Чумная черта больше Атиллы.

‹...›

Это ложь, что мы работаем на рынок,

по законам спроса. Я бы сочел это оскорблением,

если бы это не было тупоумием.

Маяковский писал стихи первые через два года после Смехачей.

Я подражал Бальмонту? Но значит, я подражаю и всем, кто и когда

говорит на русском языке ‹...› Я подражаю скрипу пола и шуму ветра,

потому что законы звука у них и у меня те же.

В отличие от Бальмонта революционность Смехунчиков — это скорнение.

Здесь берется в отличие от спряжения и склонения по падежам

чистый корень, и корень слова делает все движения

доступными для него — язык будущего,

революция футуризма.

– 4 –

(527-1-9-л. 6 об.)

исходник здесьОбычно читают не смèево, а смеèво, и ‹умертвляют жреца›.

Почему критики при всей своей бездарности

вечны! Это закон природы.

Динамика вечно ‹против› статики.

Силавь — двигаве или идаве.

Как “послы стены” — посланники пространства,

‹так› мы послы хода, послы времени.

Следовательно, это то же разделение, та же граница,

та же пропасть проходит между нами и ними, которая проходит

между мировыми верами.

Разумное время, время духа Декарта — и вещественное

‹...› пространство, удел крикунов.

Время, полное джинов у Мохавиры ‹...› —

и пространство, полное смертей, покойников и ‹казней›.

Жилец времени Ормузд у Зороастра и

жилец пространства Ариман.

Следовательно, борьба времени и пространства

есть искусство голоса и искусство слов.

– 5 –

(527-1-9-л. 7 об.)

исходник здесьОтвет ФрейдуСледовательно, древняя борьба Ормузда и Аримана,

воспетая Зороастром, повторена в ‹современной›

борьбе поэта и критика. Добрый дух, дух времени,

и созидания, и хода ‹...›

Поэт и дух зла, подымающий мощные силы статики.

Озирис — дух времени, Тифон — дух пространства.

Мертвая статика просыпается, резкие движения, кое-как

задвигалась динамика.

Поэт это вечный Вакх или Озирис, растерзанный на комья мяса Тифоном.

Не государству своими грубыми пальцами

руководить жизнью поэзии. Лучшее, что оно может

сделать — это обеспечить право на свободу творчества

и право дыхания, пусть войска слов получат красный паек.

Это почти то же, что пытаться пальцами

изменить и направить волны света, их

можно только разрушить.

– 6 –

(527-1-9-л. 8 об.)

исходник здесьЗеркалà мешают творчеству,

Идем к мировому сообществу!

‹...›

Дело в том, что закон Дарвина справедлив не только

для животных, но и для стихов.

Самые сильные стихи, самые красивые ницшеанские звери

живут столетия, а слабые вымирают.

Один пласт жив и силен другим.

Я вижу те громадные поля будущего, которые предстоит

пройти искусству.

Это гибель языка через скорнение.

Это лучи согласных соединений всех слов.

В театре столицы Украины

завязалось сражение, а продолжим в

‹Коммунаре› бой.

А в узле паутины огромный паук — человеческий рот

следит за звоном мух.

Это железнодорожные узлы звука, от которых идут дороги

ко всем словам.

И его прыжки рук и ног — предки языка. Ведь у языка есть губы человека,

как у человека есть звезда.

Я не был царем и море миров…

Это глубина реки Волги от ее верховьев к устью.

Если взять сознание единства, мы видим:

в самых звероподобных существах оно существует,

только в нем самом — он громадный центр недр, вращающийся во время

еды, космос ‹...›

– 7 –

(527-1-9-л. 9 об.)

исходник здесьЗатеи чудовищ, семья, деревенская община, племя,

язык народный, народ, государство, материк,

звезда земного шара, сейчас висящая у меня на пальце.

‹Во мне это сознание боли›, я чувствую Людовика

гильотину как пятно в общечеловеческой жизни

мировой. Другой ‹разгон› в руке поэта —

бесконечного времени в отличие от Ленина государства. ‹...›

И провидение языка и языков ‹...› и гибели языков…

Мировой ‹кивок› земного шара,

где молнии из солнечных пятен на солнце (точно банкир в Лондонском Сити)

управляют ценами на урожай, ‹...› и уголь.

Где русский крестьянин казнил беженца или кормил; или ‹...› надевал свою

красную рубашку или не надевал в зависимости от пятен на солнце, ливнем

молний через 11½ лет управляющем урожаем и ценами в Темзе.

Для меня Земной шар это огромная скрипка Пикассо,

темное тело с струнами протянутыми до Солнца.

На этом темном теле я собираюсь играть.

– 8 –

(527-1-9-л. 9)

исходник здесьС звуковой стороны

Почему господин — в единственном числе,

‹но› не сказать господины, а так говорит китаец, для которого Го — высшая точка.

Но я в высшей точке одной господинов собираю мнимо в ладони

и всех возвращаю вам — “нате”.

Это я, вселенной барин,

Нынче словом ниагарен.

– 9 –

(527-1-9-л. 10 об.)

исходник здесьЯ зову: научимся говорить вместо „блаженны нищие духом, яко тии наследят

землю” — „бла ни ду ко ти си зе”.

И в этой проповеди обратного величия малого отрицательное божество

ничтожества.

Пройду факты моей игры.

Что с фактом этой игры — забавный бытовой случай.

Ничтожные пылинки ‹...› с Польшей.

В этом обратном величии поэта его

полу-божественная власть, он там бог,

страшным копьем времени против другого

величия — копья пространства. Я и государство —

мы равновеликие величины, но в

разных направлениях. Я ничтожно мал

в пальцах государства, но и оно ничтожно

мало в моих пальцах. Я его ут‹...› игрушка,

когда хочу вмешаться в его ходу(?) в наскоках времени. Так оно ничтожно

во времени, как я ничтожен в пространстве.

Во времени, в скачках духа государство

ничтожно, меньше пыли в моей руке.

Это и есть величие духа. Озирис, Дионис, Ормузд,

джайн — время; и Тифон, вещество, ‹Ариман› —

пространство. Два счета величин.

Бытославные одежды. Два измерения. Число в рубашке Эйнштейна.

Кто мы? Мы будийцы, мы деревья битвы Аримана и Ормузда,

сорвавшие с себя мифологические одежды, притчевые священные оболочки,

на холстах чертежей Малевича и Пикассо.

– 10 –

(527-1-9-л. 10)

исходник здесьзло . добро = ка

время . пространство = ка

сознание . вещество = к

сила остановки . сила хода = к

сила движения . сила стояния = к

Бальдур . Локки = к

Ормузд на Аримана = к

Хлебников .

футуризм на критиков = к

Дело в том, что кто изучал веры земли,

приходил к основной истине всех вер.

Что добро совпадает со временем,

а пространство с злом.

Пространство с веществом, смертью,

время с жизнью и духом.

Бессмертие

души от смерти,

душа остается, тело умирает.

Время-душа

разлучается с пространством-телом.

Мы заперты в поэтическую кутузку,

‹...› государством, властелином пространства, положен замок на мой рот,

я требую, чтобы его сняли.

На северном луче Харькова — Чернышевская ‹ул.›

‹Публ…› Хлебников, Перцов, ‹...›

Кроткий.

На северном луче Москвы … Маяковский, Шаблеев(?), ‹...›, Хлебников. ‹Буданцев›

Луч Персии параллельно Невскому.

Маяковский, Шкловский(?), Хлебников

– 11 –

(527-1-9-л. 11)

исходник здесьЭта формула основная складня верований разума человечества.

Основа морщин его черепа.

Здесь и Декарт, француз западного мира.

И Мохавира Индии, и Зороастр,

и германский жрец,

и египетский жрец.

L = vtСвет как обладающий наибольшей скоростью

300 000 верст в сек. есть последний

времяносец вселенной

и поэтому дух времени светозарен.

a — время,

b — пространство;

где

a — Озирис,

b — Тифон;

где

a — Бальдур,

b — Локки

математическая формула борьбы, эти

ab = конст., постоянны.

И солнечные волосы Бальдура, солнце Озириса —

последняя предсмертная быстрота света.

И свет как наибольший враг пространства во вселенной.

Умножьте Озириса на ‹...›,

и вы получите и смерти, и

возрождения, и падения государств.

Постигнуть себя как время, 4 измерение

мира, как

борющихся с пространством.

Мы ведь погибнем как Озирис времени,

как

– 12 –

(527-1-9-л. 11 об.)

исходник здесь… числовая задача времени и пространства.

Самые сильные стихи выживают.

Стихи живут как буйволы.

Пока в моей душе умер Бодлер,

Верлен, Эдгар По и Пушкин,

[Но остался Уитмен.

Он написал в 55. Он выжил.]

Так и в слове выживает каждый падеж.

Согласный звук книги народов! 28 народов!

Когда спряжение глагола было

независимым словом враждебным другим и

темными враждебными звуками.

Дикарю казалось, что он открывает новое слово, когда говорит: ты пойдешь

висеть, пойду, или отец висит,

отца. Потом падеж установил родство

одного слова: отец, отцу, отца, отцом — один порядок.

Иду, идем.

Сметь, смеешь-ся.

Смеется — другой порядок.

Теперь скорнение,

объединение подобное объединению ‹человечества›.

‹С повышений и скорнений высот глубины уменьшаются, единство

увеличивается.›

– 13 –

(527-1-9-л. 12)

исходник здесь‹И аристократы власти всегда равны пространству нищих духом.›

Государство падет перед величием духа (времени) поэта.

Если

an — и государство и поэт,

и

a = время

n = пространство,то в поэте во

столько раз

aбольше

a государства,

во сколько

n государства

больше

n поэта.

Если в России 173 миллиона

всего жителей,

я в 173 млн. больше государства во времени.

Это величие духа.

И оно то самое, которое отстаивает поэт

от пальцев государства критиков.

Поэтому государству своими грубыми пальцами

не разрушить жизни поэта.

Я равен ‹...›

– 14 –

(527-1-9-л. 12 об.)

исходник здесь(Ответ Фириче Френд…)

Единство увеличения и объединения в одни звучания.

Не падежи, а звуки. Все слова, начатые с

одной согласной, написаны одним

почерком разума, одними чернилами звучания.

Итак, опять малое больше великого.

Чем меньше взята звуковая область,

вместо области правительствующей, (вместо звуковой области),

председательствующей звуковой области П,

тем больше её объединят сила и власть.

Подобно этому, чем меньше

берется властвующая единица, бедная сейчас,

тем больше обедняется власть.

Свободный царь создает города и ‹царства›,

свободный пахарь создает государства,

свободный нищий, шут, босяк создает единство

земного шара.

Это почерк бедноты: чем меньше,

тем больше объединяющие силы.