Поэмы Велимира Хлебникова

Вступление

Велимир Хлебников — не только виднейшая фигура русского футуризма, но и один из первостепенных поэтов русского литературного ренессанса ХХ века. Хотя официальное отношение к Хлебникову после его смерти в 1922 г. колеблется от благожелательного равнодушия до полного неприятия, он продолжает очаровывать студентов, критиков, поэтов и учёных. История литературы не может позволить себе небрежение его наследием, ибо некоторые важнейшие явления русской поэзии 20-х годов без Хлебникова просто немыслимы.

Понимание сущности и значения футуризма в предлагаемой работе далеко не полностью соответствует современной литературоведческой парадигме. Надеюсь, однако, что мой отчасти неортодоксальный подход в этом плане будет уравновешен моим же консервативным отношением к поэзии Хлебникова как таковой.

Творчество Хлебникова построено на конфликте между современностью (его мышление) и прошлым (его поэзия). В результате он, вероятно, является одной из самых сложных фигур литературы ХХ века. Соредактор футуристских манифестов, автор экспериментальных фрагментов, создатель прозаических произведений, поэт, теоретик — всё это Хлебников. В русской поэзии крупный формат (поэмы) и малый формат (стихотворения) считаются отдельными жанрами. Хотя поэмы составляют лишь часть творческого наследия Хлебникова, малой толикой часть эту не назовёшь. Более того, именно поэмы следует избрать отправной точкой изучения этого наследия, дабы избежать нежелательного акцента на “модернистских”, нетрадиционных гранях его творчества. Поэтому я подошёл к Хлебникову непосредственно: так, будто футуризм имеет второстепенное значение для его поэтического развития. Долгое время его поэмами пренебрегали или неверно их истолковывали — главным образом, потому, что материала для футуристической трактовки его творчества здесь крайне мало. Я попытался отделить истинные поэтические достижения Хлебникова от его теоретических построений; где только можно, подчёркивал связь Хлебникова с прошлым, особенно с XIX веком; стремился установить функцию его художественных средств, небрегаемых адептами так называемого „обнажённого приёма”. Такой анализ выявил новый образ Хлебникова — отнюдь не сокрушителя святынь и провозвестника заумных нововведений.

Относительно его поэм я избрал простое хронологическое изложение, поскольку оно выгодно показывает естественное, органичное развитие их автора. Отдельные стороны творчества Хлебникова в целом анализируются каждый раз на фоне конкретного произведения. ‹...›

Я хочу выразить благодарность Фонду Форда, чей грант на 1956–1957 годы сделал возможным это исследование. Я также благодарен членам диссертационного совета в Калифорнийском университете в Беркли: профессорам Марианне Бонвит, Питеру Э. Будбергу, Вацлаву Ледницкому, Фрэнсису Дж. Уитфилду и особенно Глебу Струве, чьё руководство и бесконечное терпение буду помнить всегда.

Мне особенно повезло, что у меня была возможность обсудить свою работу с профессором Романом Якобсоном, чрезвычайно ценная критика которого не только позволила внести улучшения здесь, но и вдохновила меня на дальнейшие исследования в этом направлении.

Детальным знакомством с политическим положением в “дохлебниковской” Персии я обязан профессору Василию Никитину, снабдившему меня оригиналом своей опубликованной на фарси статьи «Русский дервиш» (1955), и д-ру Марианне Полторацкой — за анализ диалекта в отрывке из «Сельской очарованности».

Глава I. Русский футуризм в первом приближении

чёные и литературные критики обнаруживают мало согласия по ряду важных аспектов русского футуризма. Одним из таких камней преткновения является дата его возникновения. Исходным пунктом, пожалуй, удобнее всего избрать зиму 1909–1910 годов, когда группа авангардных поэтов и художников на квартире Василия Каменского

1

приступила к работе над своим первым совместным изданием «Садок судей», вышедшим в Петербурге в апреле 1910 г. Но тот же Каменский ещё в октябре 1908 г. издал хлебниковское «Искушение грешника».

2

Давид Бурлюк,

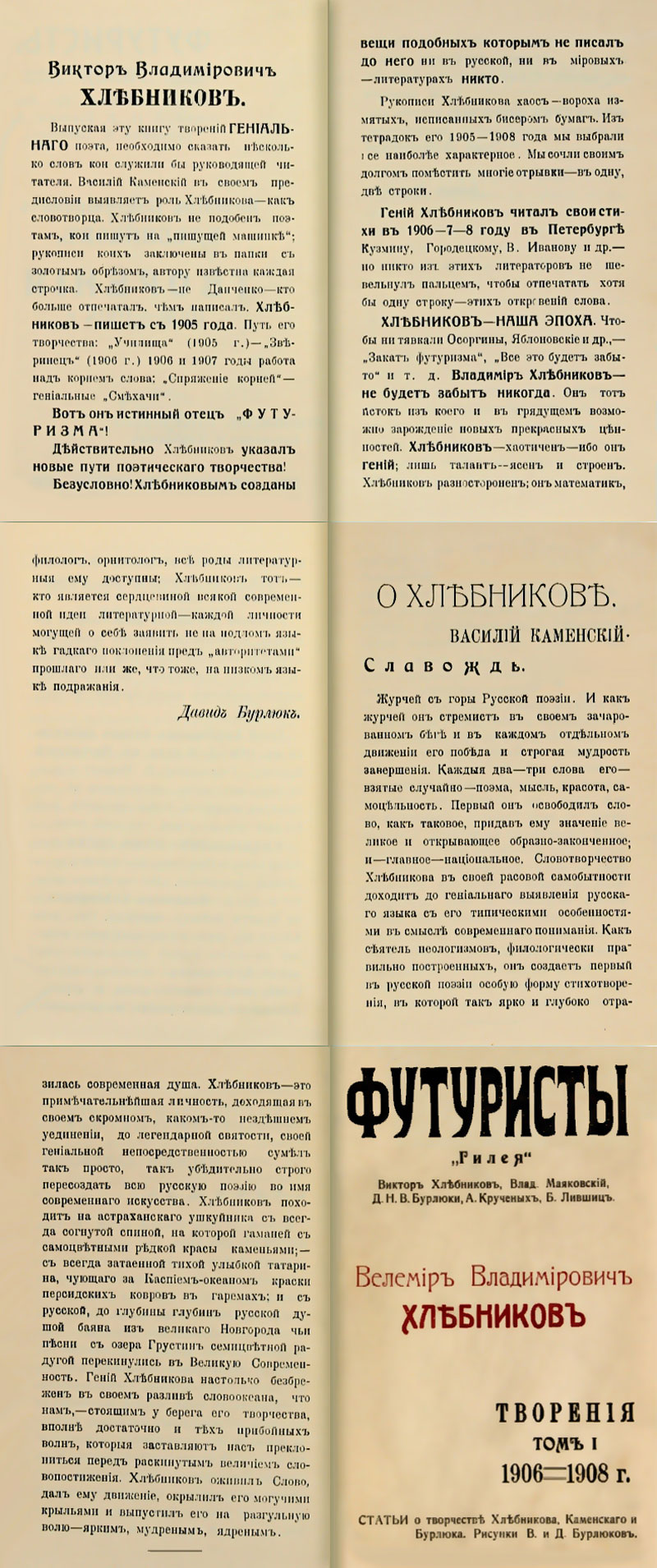

3

один из основателей и лидеров движения, был склонен отодвигать дату как можно ближе к началу века, чтобы создать миф о приоритете русских над итальянцами.

4

Третьи

5

отстаивают 1910-й, год появления хлебниковского «Заклятия смехом» — первого известного футуристического стихотворения. С другой стороны, те, кто считает датой рождения футуризма в России 1911 год,

6

тоже предъявляют неопровержимые тому доказательства:

7

именно тогда на родине Бурлюков под Херсоном образовалась группа «Гилея».

8

На Херсонщине были выработаны эстетические основы движения, тогда как «Садок судей» не содержал ни полемики, ни теоретических эссе. Идеи «Гилеи», однако, были обнародованы год спустя, в знаменитой «Пощёчине общественному вкусу» (1912).

9

Именно это воззвание обратило внимание публики на движение, поэтому отсчёт русского футуризма его летописец А. Кручёных ведёт с 1912 года.

10

Всё так, однако только в 1913 году («Дохлая луна»

11

) “гилейцы” назвали себя футуристами.

Ещё труднее датировать конец русского футуризма. Бенедикт Лившиц называет 1914 год;12 в 1915 году это признал Владимир Маяковский во «Взял».13

в 1915 году это признал Владимир Маяковский во «Взял».13 Однако иначе, нежели победоносным хвастовством, счесть это заявление Маяковского нельзя. Конец футуризма стал очевидным фактом после самороспуска его прямого наследника, ЛЕФа (аббревиатура от Левый Фронт Искусств), в 1925 г. Тем не менее, в 1927 г. Алексей Кручёных отмечал пятнадцатилетие движения и говорил о нём в настоящем времени.14

Однако иначе, нежели победоносным хвастовством, счесть это заявление Маяковского нельзя. Конец футуризма стал очевидным фактом после самороспуска его прямого наследника, ЛЕФа (аббревиатура от Левый Фронт Искусств), в 1925 г. Тем не менее, в 1927 г. Алексей Кручёных отмечал пятнадцатилетие движения и говорил о нём в настоящем времени.14

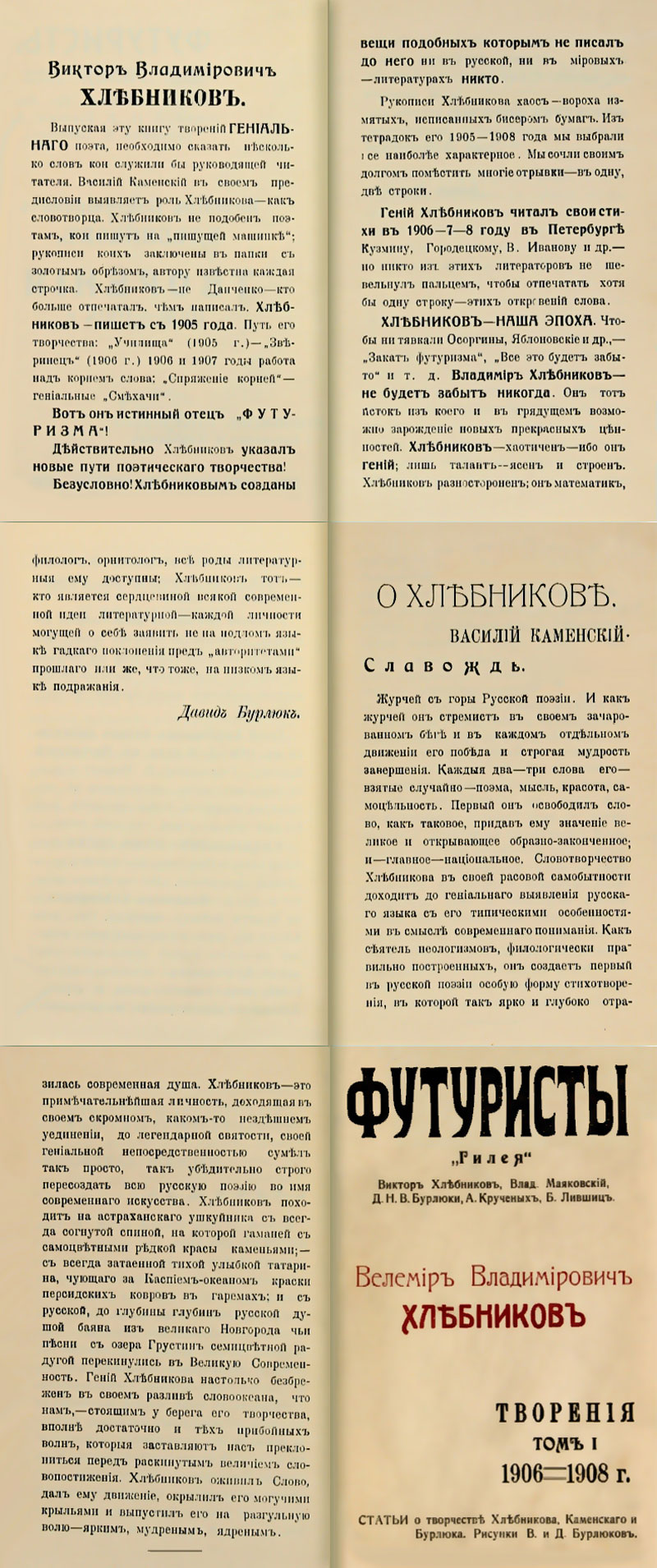

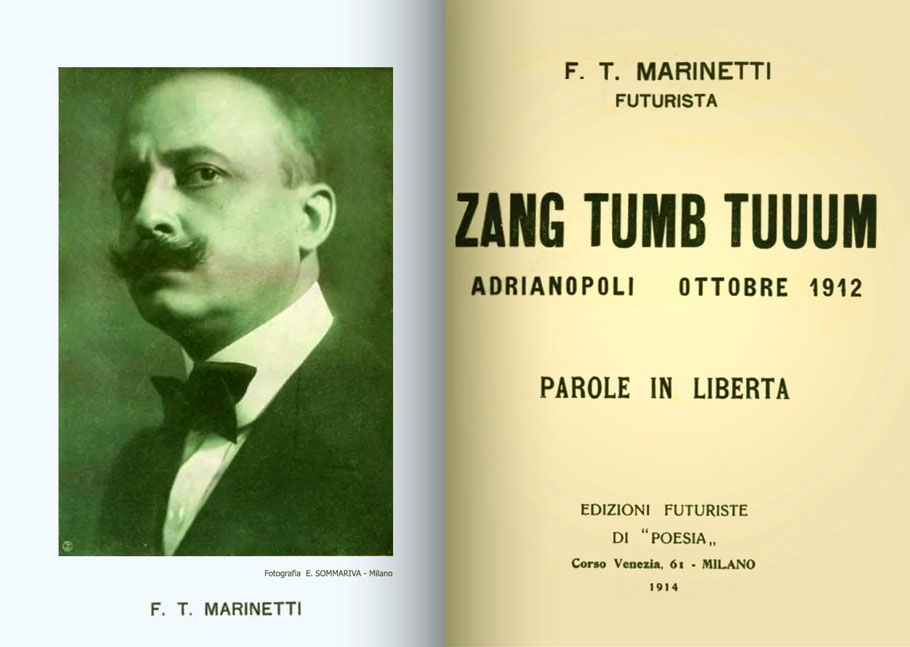

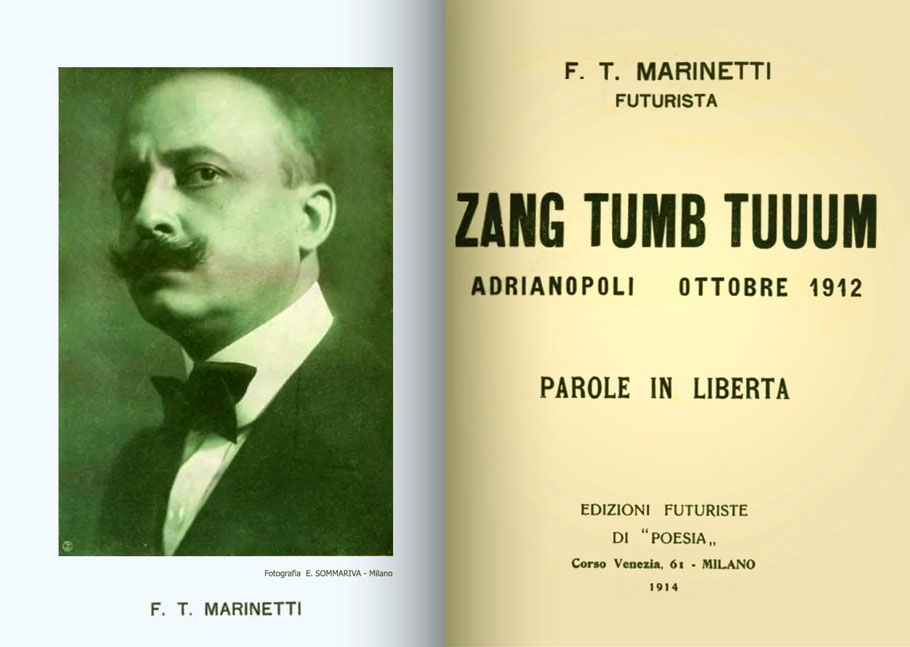

Относительно названия споров гораздо меньше. Русский футуризм был и независим от своего итальянского тёзки, и отличен от него. Отсюда понятно, почему русские футуристы с таким упорством отрицали всякую связь с итальянским футуризмом, возникшим 20 февраля 1909 года, когда в «Фигаро» появился первый манифест Маринетти. Этим же объясняется попытка Давида Бурлюка датировать «Садок судей» 1908-м и фиксация 1906 года на обложке первого сборника стихов Хлебникова.15

Каменский писал, что общим у двух движений было только название,

16

Маяковский публично отстаивал обособленность группы, к которой примыкал.

17

Большинство учёных и критиков ныне сходятся во мнении о самостоятельном происхождении русского футуризма.

18

Россияне, хотя и узнали о первом манифесте Маринетти ещё 8 марта 1909 года из газеты «Вечер», не придавали этому значения,

19

поскольку Хлебников опубликовал своё первое произведение, едва ли не сплошь составленное из неологизмов,

20

в октябре 1908 г., а начал писать такого рода стихи ещё раньше.

Название “футуризм” имеет в России непростую историю. Группа, которую литературоведы теперь называют футуристами, поначалу именовала себя „импрессионистами”. Позже Хлебников предложил неологизм будетляне, почти точный русский эквивалент “футуристам”. Он предпочитал это имя даже после того, как слово “футуризм” стало общепринятым, и это словоновшество действительно пережило своего творца.21 В 1912 г., когда группа называла себя «Гилея», „сам термин футуризм был ненавистен” её участникам,22

В 1912 г., когда группа называла себя «Гилея», „сам термин футуризм был ненавистен” её участникам,22 и Давид Бурлюк публично обвинял итальянский футуризм в “литературности” и психологизме. Тем временем газеты стали называть „гилейцев” футуристами, — и вдруг, осенью 1913 года, группа приняла столь отвратительное ей полгода назад название.

и Давид Бурлюк публично обвинял итальянский футуризм в “литературности” и психологизме. Тем временем газеты стали называть „гилейцев” футуристами, — и вдруг, осенью 1913 года, группа приняла столь отвратительное ей полгода назад название.

При сопоставлении наиболее характерных черт итальянского и русского футуризма различия между ними становятся более отчётливыми. Итальянский футуризм был прославлением ХХ века с его технологиями и большими городами (“урбанизм”).23 Провозглашая войну „гигиеной мира”, он стремился сделаться не только эстетическим кредо, но и новой моралью, и призывом к действию, политическому или социальному, для возрождения Италии. Футуризм яростно нападал на традицию и “музейную” культуру своей родины. Напротив, русские были настроены резко антивоенно и антибуржуазно, а их борьба с наследием прошлого никогда не выходила за пределы XIX века. Некоторые русские футуристы трепетно почитали прошлое — чем оно отдалённей, тем лучше. Их деятельность вполне укладывалась в рамки литературы, и главные достижения были в области поэзии.24

Провозглашая войну „гигиеной мира”, он стремился сделаться не только эстетическим кредо, но и новой моралью, и призывом к действию, политическому или социальному, для возрождения Италии. Футуризм яростно нападал на традицию и “музейную” культуру своей родины. Напротив, русские были настроены резко антивоенно и антибуржуазно, а их борьба с наследием прошлого никогда не выходила за пределы XIX века. Некоторые русские футуристы трепетно почитали прошлое — чем оно отдалённей, тем лучше. Их деятельность вполне укладывалась в рамки литературы, и главные достижения были в области поэзии.24 Ещё более чуждой итальянцам была азиатская ориентация русских футуристов, особенно развившаяся в 1913 году. Но даже и чисто технические аспекты двух движений имеют мало общего. Например, у русских звукоподражание, настойчиво внедряемое Маринетти, использовалось крайне редко, а итальянцы не выдвинули ничего подобного идее заумного языка.

Ещё более чуждой итальянцам была азиатская ориентация русских футуристов, особенно развившаяся в 1913 году. Но даже и чисто технические аспекты двух движений имеют мало общего. Например, у русских звукоподражание, настойчиво внедряемое Маринетти, использовалось крайне редко, а итальянцы не выдвинули ничего подобного идее заумного языка.

Важные лозунги „слова-на-свободе” (parole in libertà) и „самовитое слово” звучат подозрительно похоже, но в действительности последний представляет собой целую программу изучения и экспериментирования с внутренней частью слова, обнажением его структуры, стремлением сделать его текстуру ощутимой; лозунг же Маринетти подразумевает отказ от синтаксиса за счёт использования инфинитивов и упразднения предлогов и союзов.25 Всё это объясняет, почему такие разные учёные, как Р. Якобсон, Д.П. Мирский, Я.Е. Шапирштейн-Лерс, А.В. Фёдоров и А.М. Рипеллино26

Всё это объясняет, почему такие разные учёные, как Р. Якобсон, Д.П. Мирский, Я.Е. Шапирштейн-Лерс, А.В. Фёдоров и А.М. Рипеллино26 подчёркивали принципиальные различия между итальянскими и русскими футуристами.27

подчёркивали принципиальные различия между итальянскими и русскими футуристами.27 Корней Чуковский в их противопоставлении

дошёл до крайних пределов:

Корней Чуковский в их противопоставлении

дошёл до крайних пределов:

Ясно, что наш футуризм, в сущности, есть анти-футуризм. ‹...› Всё сломать, всё уничтожить, разрушить, и самому погибнуть под обломками — такова, по-видимому, его миссия.

28

Поэтому не стоит удивляться шероховатостям визита Маринетти в Россию зимой 1914 года: отнюдь не все представители принимающей стороны были рады гостю. Нашлись и такие (Хлебников и художник Михаил Ларионов), кто яростно, напрочь забыв о правилах гостеприимства, набросился на Маринетти. Даже более умеренные русские футуристы находили итальянскую программу „прошлой стадией или полумерой”.29 В свою очередь, Маринетти счёл русский футуризм „абстрактным”, а по возвращении домой обличал его как псевдофутуризм и „дикарство”, заявляя, что русские имеют больше общего с plusquamperfectum, чем с футуризмом. Что на самом деле объединяло русских с итальянцами, так это неприятие традиционной эстетики и общий тон их “разнузданной” деятельности. Но они разделяли эти две особенности и со многими другими модернистскими движениями.

В свою очередь, Маринетти счёл русский футуризм „абстрактным”, а по возвращении домой обличал его как псевдофутуризм и „дикарство”, заявляя, что русские имеют больше общего с plusquamperfectum, чем с футуризмом. Что на самом деле объединяло русских с итальянцами, так это неприятие традиционной эстетики и общий тон их “разнузданной” деятельности. Но они разделяли эти две особенности и со многими другими модернистскими движениями.

Это не значит, что русский футуризм отгорожен от Запада стеной: едва ли не все гилейцы находились под влиянием французских постимпрессионистов, особенно кубистов. И это не вызывает удивления, поскольку многие русские футуристы были профессиональными живописцами, а рисовали практически все. Типографский элемент в поэзии, взятый на вооружение Маяковским и Кручёных (и американцем Э.Э. Каммингсом), прослеживается через Аполлинера вплоть до Малларме; Артюра Рембо можно считать провозвестником алогизма, столь часто используемого футуристами.30 Настойчивость футуристов в отношении автономии искусства восходит к французскому символизму, хотя она известна ещё по высказываниям Флобера. Вся атмосфера анархического бунта и неуважения к авторитетам, потасовок и вызывающего поведения была типична для художественной атмосферы Франции на переломе веков. Ещё одним важным показателем, общим, как для русских футуристов, так и для Запада вообще, была демонстрация профессионализма; теоретические выкладки и технические приёмы как никогда интересовали художников и поэтов, побуждая их во множестве сочинять разного рода манифесты и трактаты.

Настойчивость футуристов в отношении автономии искусства восходит к французскому символизму, хотя она известна ещё по высказываниям Флобера. Вся атмосфера анархического бунта и неуважения к авторитетам, потасовок и вызывающего поведения была типична для художественной атмосферы Франции на переломе веков. Ещё одним важным показателем, общим, как для русских футуристов, так и для Запада вообще, была демонстрация профессионализма; теоретические выкладки и технические приёмы как никогда интересовали художников и поэтов, побуждая их во множестве сочинять разного рода манифесты и трактаты.

Безусловно, русский футуризм был куда более тесно связан с отечественной литературой своего времени. Когда возникло движение, арену словесности занимали два лагеря. Первый, который можно назвать “реалистическим”, составляли эпигоны великой русской прозы XIX века: одни благостно живописали текущую жизнь, другие следовали заветам знаменитых социально-утилитарных критиков 1860–1890-х гг., третьи просто развлекали читателя. Второй лагерь состоял из сил, которые в 90-е годы XIX века положили начало возрождению русской поэзии, критики, изобразительного искусства и философии; с некоторым упрощением он может быть назван символистским. Футуристы были против западной ориентации символистов, испытывали отвращение к их уклону в мистицизм и метафизику. Подчас болезненной вычурности символистов футуристы противопоставили задор молодости, не гнушающийся даже того, что называют детскостью (т.н. примитивизм). Выходки футуристов как небо и земля отличалось от священнических замашек поэтов-символистов, хотя поначалу символизм в России гремел ничуть не меньше. Сладостной мелодии символистского стиха, построенного на изящных сочетаниях гласных, дерзко противоречили “угловатые” футуристские строки с их нагнетанием согласных и “корявым” слогом. Вероятно, самое важное различие между двумя поэтическими мировоззрениями заключалось в их отношении к слову. Хотя именно символисты первыми озаботились вопросами поэтической структуры и словесных возможностей,31 их внимание к поэтической ткани было по большей части вынужденным. Оно было обусловлено, с одной стороны, исторической ролью символизма в возрождении русской поэзии после десятилетий упадка, с другой — выработкой отточенных формулировок для изъяснения возвышенной метафизики. В футуристической эстетике слово — краеугольный камень, а не средство для достижения цели.

их внимание к поэтической ткани было по большей части вынужденным. Оно было обусловлено, с одной стороны, исторической ролью символизма в возрождении русской поэзии после десятилетий упадка, с другой — выработкой отточенных формулировок для изъяснения возвышенной метафизики. В футуристической эстетике слово — краеугольный камень, а не средство для достижения цели.

Однако эти различия не следует преувеличивать: футуризм — плоть от плоти символизма. Хлебников, например, учился у Александра Блока, Константина Бальмонта, Валерия Брюсова, Андрея Белого, Вячеслава Иванова, Алексея Ремизова и Сергея Городецкого. Ранние стихи Каменского и Давида Бурлюка (в т.ч. из «Садка судей») явно принадлежат символистской традиции. За автономию искусства — основной пункт кредо раннего футуризма — ратовали и некоторые виднейшие символисты. Футуристический принцип „самовитого слова” предвосхищала как теория, так и в практика символистов. В общем, символистская и футуристская концепции поэтического языка во многом сходятся,32 и озабоченность футуристов заумью (трансментальным языком) не слишком отличается от веры символистов в магию слова как такового. Наконец, оба движения отвергали реализм. Все эти показатели сходства побудили некоторых критиков и литературоведов считать футуризм зависимым от символизма33

и озабоченность футуристов заумью (трансментальным языком) не слишком отличается от веры символистов в магию слова как такового. Наконец, оба движения отвергали реализм. Все эти показатели сходства побудили некоторых критиков и литературоведов считать футуризм зависимым от символизма33 или даже назвать его логическим следствием последнего.34

или даже назвать его логическим следствием последнего.34 Один из них даже написал:

Один из них даже написал:

Футуризм был настолько разнообразным движением, что во многих своих аспектах он был идентичен символизму, который так яростно подвергался нападкам в «Пощёчине».

35

Вскоре после возникновения футуризма на поприще русской словесности твёрдой ногой ступил акмеизм — ещё одно движение, противостоящее символизму. Частично возникший в символистских кругах, акмеизм был, прежде всего, неоклассической реакцией на романтические порывы символизма. Подобно футуристам, акмеисты не смогли выработать эстетическое кредо, которое противостояло бы идеями их предшественников.36 Однако, благодаря высокой квалификации участников группы, влияние акмеистов на русскую поэзию было ничуть не меньше футуристского. Отношения между акмеизмом и футуризмом не исследовались — возможно, потому, что всплыли бы трудные вопросы. По большей части акмеисты игнорировали футуризм, тогда как футуристы на них нападали, отнюдь не выделяя из текущей литературы. Кроме того, акмеизм укрепился в 1914 году, когда «Гилея» распадалась, и, таким образом, притягательность футуристских идей повсеместно снизилась. Однако ещё в 1920-е годы Тынянов говорил о „молчаливой борьбе Н. Гумилёва с Хлебниковым”,37

Однако, благодаря высокой квалификации участников группы, влияние акмеистов на русскую поэзию было ничуть не меньше футуристского. Отношения между акмеизмом и футуризмом не исследовались — возможно, потому, что всплыли бы трудные вопросы. По большей части акмеисты игнорировали футуризм, тогда как футуристы на них нападали, отнюдь не выделяя из текущей литературы. Кроме того, акмеизм укрепился в 1914 году, когда «Гилея» распадалась, и, таким образом, притягательность футуристских идей повсеместно снизилась. Однако ещё в 1920-е годы Тынянов говорил о „молчаливой борьбе Н. Гумилёва с Хлебниковым”,37 и эта борьба продолжается до сих пор.

и эта борьба продолжается до сих пор.

Вообще говоря, представители футуризма несколько преувеличивали свою чуждость отечественной литературе. Многие, несомненно, были бы удивлены доказательствами их тесной связи с литературным прошлым России. Осип Мандельштам со свойственной ему проницательностью писал:

Будущники огульно отрицали прошлое; однако это отрицание было не чем иным, как диетой. Из соображений гигиены они запрещали себе чтение старых поэтов или читали их под сурдинку, не признаваясь в этом публично.

38

Сходство между футуризмом и русской поэзией XVIII столетия — в деталях метрики,39 заботе о создании новых слов40

заботе о создании новых слов40 и в предпочтении “основных жанров”41

и в предпочтении “основных жанров”41 — отмечено рядом исследователей. Весьма настойчиво указывал на это сходство Юрий Тынянов;42

— отмечено рядом исследователей. Весьма настойчиво указывал на это сходство Юрий Тынянов;42 многое в произведениях Хлебникова и Маяковского служит весомым тому подтверждением. И всё же у футуристов не было недостатка в связях с XIX веком. Примером может служить акцент на фактуру стиха у таких поэтов, как Языков и Бенедиктов. Даже общепризнанные классики, которых манифест 1912 года грозился „бросить с парохода современности”, в действительности столь безоговорочно отвергнуты не были. Ритмические и текстовые отголоски Пушкина в поэмах Хлебникова часты, а диапазон оценок о нём — от пренебрежительных до чрезвычайно лестных. Окончательное принятие Пушкина Маяковским общеизвестно («Юбилейное»).

многое в произведениях Хлебникова и Маяковского служит весомым тому подтверждением. И всё же у футуристов не было недостатка в связях с XIX веком. Примером может служить акцент на фактуру стиха у таких поэтов, как Языков и Бенедиктов. Даже общепризнанные классики, которых манифест 1912 года грозился „бросить с парохода современности”, в действительности столь безоговорочно отвергнуты не были. Ритмические и текстовые отголоски Пушкина в поэмах Хлебникова часты, а диапазон оценок о нём — от пренебрежительных до чрезвычайно лестных. Окончательное принятие Пушкина Маяковским общеизвестно («Юбилейное»).

Задача перечисления важнейших черт русского футуризма довольно сложна, отчасти потому, что его эстетическое кредо было незрелым; но ведь превратиться в школу с расписанием занятий это движение и не стремилось. Футуристов объединяло, главным образом, отрицание предшественников и современников, но их программные заявления не всегда соответствовали их же практике. А вот созидательную сторону футуризма недооценивать ни в коем случае нельзя. То, что сами футуристы считали разрушением метрики, обернулось открытием новых метрических возможностей — или, как у Хлебникова, расширением и обогащением традиционных метрических узоров. Даже экстремиста Кручёных забавляло осознание того, что „деструктивные футуристы — хранители поэтической техники”.43 Малоприятная черта футуристов — склонность к скандалам и эпатажу — вряд ли может считаться их монополией, поскольку многие течения до и после футуризма проявили себя в этом смысле ничуть их не лучше. Сходство футуризма и дадаизма в их яростном неприятии здравого смысла и хорошего вкуса очевидно. Выступления Кручёных в защиту плохой поэзии,44

Малоприятная черта футуристов — склонность к скандалам и эпатажу — вряд ли может считаться их монополией, поскольку многие течения до и после футуризма проявили себя в этом смысле ничуть их не лучше. Сходство футуризма и дадаизма в их яростном неприятии здравого смысла и хорошего вкуса очевидно. Выступления Кручёных в защиту плохой поэзии,44 по сути, дадаистичны. С другой стороны, раскрашенные лица, деревянные ложки в петлицах, рояли, подвешенные над сценой во время футуристических чтений, чай, выплёскиваемый на зрителей передних рядов партера, отнюдь не выламываются из символистской традиции жизнетворчества.

по сути, дадаистичны. С другой стороны, раскрашенные лица, деревянные ложки в петлицах, рояли, подвешенные над сценой во время футуристических чтений, чай, выплёскиваемый на зрителей передних рядов партера, отнюдь не выламываются из символистской традиции жизнетворчества.

Итак, в центр футуристской эстетики была поставлена забота о „самовитом слове”, оно же слово вне быта и жизненных польз.

Не давая опомниться публике, мы одновременно с книгой «Пощёчина общественному вкусу» выпустили листовку под тем же названием.

Хлебников особенно её любил и, помню, расклеивал её в вегетарианской столовой (в Газетном пер‹еулке›) среди всяческих толстовских объявлений, хитро улыбаясь, раскладывал на пустых столах, как меню.

Вот текст этой листовки:

Пощёчина общественному вкусу

В 1908 г. вышел «Садок Судей». В нём гений — великий поэт современности Велимир Хлебников впервые выступил в печати. Петербургские мэтры считали Хлебникова сумасшедшим. Они не напечатали, конечно, ни одной вещи того, кто нёс с собой возрождение русской литературы.

Позор и стыд на их головы!..

Время шло. В. Хлебников, А. Кручёных, В. Маяковский, Б. Лившиц, В. Кандинский, Николай Бурлюк и Давид Бурлюк в 1913 году выпустили книгу «Пощёчина общественному вкусу».

Хлебников теперь был не один. Вокруг него сгруппировалась плеяда писателей, кои, если и шли различными путями, были объединены одним лозунгом: „Долой слово-средство, да здравствует самовитое, самоценное слово!” Русские критики, эти торгаши, эти слюнявые недоноски, дующие в свои ежедневные волынки, толстокожие и не понимающие красоты, разразились морем негодования и ярости. Неудивительно! — им ли, воспитанным со школьной скамьи на образцах описательной поэзии, понять Великие откровения Современности.

Все эти бесчисленные сюсюкающие Измайловы, Homunculus’ы, питающиеся объедками, падающими со столов реализма — разгула Андреевых, Блоков, Сологубов, Волошиных и им подобных, утверждают (какое грязное обвинение!), что мы “декаденты”, последние из них, и что мы не сказали ничего нового, ни в размере, ни в рифме, ни в отношении к слову.

Разве были оправданы в русской литературе наши приказания — чтить права поэтов:

На увеличение словаря в его объёме произвольными и производными словами!

На непреодолимую ненависть к существовавшему языку!

С ужасом отстранять от гордого чела своего, из банных веников сделанный вами, венок грошовой славы!

Стоять на глыбе слова ‘мы’ среди моря свиста и негодования!

На обороте листовки были помещены для наглядности и сравнения “в нашу пользу” произведения: против текста Пушкина — текст Хлебникова, против Лермонтова — Маяковского, против Надсона — Бурлюка, против Гоголя — мой.

Меньше всего мы думали об озорстве. Но всякое новое слово рождается в корчах и под визги всеобщей травли.

Алексей Кручёных. Наш выход

В действительности это понятие имеет куда более широкое, но при этом вполне конкретное истолкование. Попросту говоря, слово как таковое становится первостепенной важности фактом и героем поэзии. Существует множество способов реализации этой концепции; четыре из них — основные:

1) Русский язык, с его богатыми возможностями словообразования, как будто сам напрашивается на приращение неологизмами. Словоновшества не только обогащают поэтический язык и способствуют изгнанию иностранных слов, но и представлялись некоторым футуристам „возвращением в первозданный хаос, ‹...› в зыбкую, аморфную субстанцию ещё не налившегося смыслом слова”45 С другой стороны, обогащение поэтического языка происходит на грамматическом, а не на лексическом уровне, подчёркивая тем самым так называемую „внутреннюю форму слова”.

С другой стороны, обогащение поэтического языка происходит на грамматическом, а не на лексическом уровне, подчёркивая тем самым так называемую „внутреннюю форму слова”.

2) Другой аспект „самовитого слова” — заумь (трансментальный язык46 ) — совмещает два совершенно разных посыла. Для Кручёных заумь была созданием из существующих фонем абсолютно произвольных, напрочь лишённых смысла комбинаций.47

) — совмещает два совершенно разных посыла. Для Кручёных заумь была созданием из существующих фонем абсолютно произвольных, напрочь лишённых смысла комбинаций.47 Хлебников питал к этой анархической концепции крайне малую склонность, рассматривая заумь как способ создания единого языка посредством выявления чистых, абстрактных идей, выражаемых отдельными звуками. Эти эксперименты подобны попыткам в Европе XVII и XVIII веков создать “философский” язык.48

Хлебников питал к этой анархической концепции крайне малую склонность, рассматривая заумь как способ создания единого языка посредством выявления чистых, абстрактных идей, выражаемых отдельными звуками. Эти эксперименты подобны попыткам в Европе XVII и XVIII веков создать “философский” язык.48

3) Акцент на так называемом „звукообразе” есть тенденция сделать ритм или аллитерацию семантическим фактором, в отличие от частого, но декоративного использования их символистами на излёте этого движения. Хорошим примером является строка Бориса Пастернака:

‹...› уплывает звоночекСплошным извиненьем: жалею, не здесь,

49

где трижды повторяющийся з означает три последовательных звонка на российской железнодорожной станции. Всё это является расширением известного приёма “звуковая метафора”.

4) „Тугая фактура” футуристического письма не всегда обусловлена его воинствующим антиэстетизмом и не обязательно сопровождается преднамеренной грубостью тона; это способ удержать внимание читателя, дабы тот осознал словесные (формальные) элементы, то есть “плоть” строки. Акцент на консонантизме50 также является частью „тугой фактуры”.

также является частью „тугой фактуры”.

Эти четыре аспекта „самовитого слова”, особенно первый и последний, приводят к чрезмерному уклону в эксперимент. Поиски новых эффектов и новых приёмов свойственны футуристам ещё более, чем их предшественникам-символистам. Налицо такой подход к усовершенствованию поэзии, как если бы она была частью технологии. Провидец-символист уступает место инженеру-футуристу. Николай Кульбин, один из пионеров русского авангардного искусства, дошёл до того, что объявил о приходе десятой музы, Техне.

Экспериментирование и упор на технику дела — часть фона русского футуризма. Известно, что движение было тесно связано с модернистской русской живописью того времени, особенно с группами «Бубновый валет» (1910), «Союз молодёжи» (1910) и «Ослиный хвост» (1912). Многие футуристы, как и сами художники, заимствовали термины из жаргона художников. Критик Ц. Вольпе выявил у Хлебникова „принципы, восходящие к Пикассо, Браку и Леже”.51 Бенедикт Лившиц признавался:

Бенедикт Лившиц признавался:

Это было не только новое видение мира во всём его чувственном великолепии и потрясающем разнообразии, мимо которого я ещё вчера проходил равнодушно, просто не замечая его: это была, вместе с тем, новая философия искусства, героическая эстетика, ниспровергавшая все установленные каноны и раскрывавшая передо мной дали, от которых захватывало дух.

Именно этой стороной, возможностью переключения своей революционной энергии и первых, уже конкретных, достижений в сферу слова, загнанного символистами в тупик, французская живопись первого десятилетия больше всего говорила моему воображению, ближе всего была моему сердцу.

52

Теории Давида Бурлюка об искусстве как искажении, а не отражении действительности имели то же происхождение, и они были повторены Маяковским в его ранних статьях.

В этом контексте было бы упрощением — если не ошибкой — говорить о борьбе футуристов с содержанием. Правда, их нападки на идеологию были частью их полемики, но не случайно творчество Хлебникова всегда было идеологически обусловленным, а творчество Маяковского довольно рано стало идеологическим вполне. Абстрактная тенденция отчётливо просматривается только у Кручёных; в произведениях Давида Бурлюка она выражена в гораздо меньшей степени. Конечная цель футуризма заключалась не в том, чтобы установить в поэзии диктатуру приёма, а в достижении “нового видения мира”.53

Анализ русского футуризма без учёта социальных и даже географических факторов — досадное упущение. Важно понимать, что большинство футуристов родом с окраин империи, т.е. детство провели вне великорусской языковой среды, и все они выходцы из “плебейской интеллигенции”.54 Осип Мандельштам подметил у них „удельное буйство”55

Осип Мандельштам подметил у них „удельное буйство”55 — выражение, не поддающееся переводу, но содержащее оттенок воинствующего провинциализма. Этот фон не только придаёт особый колорит футуристическому национализму — центробежному, в отличие от узаконенного имперского, — но и объясняет бесчисленные отклонения от “московского” стандарта литературного языка в их текстах. Это же и причина неправильных ударений, украинизмов и упора на разговорную речь в целом. Кроме того, именно поэтому “урбанизмом” большинство футуристических произведений не отличается, хотя именно этого требовала программа группы.

— выражение, не поддающееся переводу, но содержащее оттенок воинствующего провинциализма. Этот фон не только придаёт особый колорит футуристическому национализму — центробежному, в отличие от узаконенного имперского, — но и объясняет бесчисленные отклонения от “московского” стандарта литературного языка в их текстах. Это же и причина неправильных ударений, украинизмов и упора на разговорную речь в целом. Кроме того, именно поэтому “урбанизмом” большинство футуристических произведений не отличается, хотя именно этого требовала программа группы.

История русского футуризма — это фактически история кубо-футуристской группы «Гилея», которой руководил Давид Бурлюк. Вряд ли стоит отвлекаться (как это принято делать) на петербургскую «Ассоциацию эго-футуристов», созданную в 1911 году. Эта эклектичная группа может похвастаться лишь одним из своих членов — Игорем Северяниным (1887–1942), талантливым и чрезвычайно популярным поэтом, чей “модернизм” на поверку оказался поверхностным. Ещё меньшее значение имела эфемерная московская группа «Мезонин поэзии», просуществовавшая с лета 1913 по весну 1914 года. Впоследствии к «Гилее» присоединились её лидеры Вадим Шершеневич (1893–1942)56 и одарённый Константин Большаков. Однако деление футуризма на фракции эго- и кубо- лишь запутывает картину, ибо всё, что у них действительно было общего, — это вторая часть “логотипа”.

и одарённый Константин Большаков. Однако деление футуризма на фракции эго- и кубо- лишь запутывает картину, ибо всё, что у них действительно было общего, — это вторая часть “логотипа”.

Как ни странно, колыбелью русского футуризма оказался имперский Санкт-Петербург. Там осенью 1908 года Василий Каменский познакомился с Хлебниковым, и оба присоединились к группе живописцев под патронажем Николая Кульбина, где уже состояли Елена Гуро57 и Михаил Матюшин.58

и Михаил Матюшин.58 В доме последнего Хлебников и Каменский познакомились с Давидом Бурлюком и его братом Николаем.59

В доме последнего Хлебников и Каменский познакомились с Давидом Бурлюком и его братом Николаем.59 Итогом этих знакомств стали художественные выставки левого направления60

Итогом этих знакомств стали художественные выставки левого направления60 и два издания: «Студия импрессионистов» (февраль 1910) и знаменитый «Садок судей» (апрель 1910). Последний, с его „несколько загадочным названием”,61

и два издания: «Студия импрессионистов» (февраль 1910) и знаменитый «Садок судей» (апрель 1910). Последний, с его „несколько загадочным названием”,61 был отпечатан на изнанке обоев (цвета Исаакиевского собора) без ятей и еров. В литературных кругах его почти не заметили.

был отпечатан на изнанке обоев (цвета Исаакиевского собора) без ятей и еров. В литературных кругах его почти не заметили.

Группа «Гилея» организационно оформилась в Чернянке Херсонского уезда, где отец Бурлюков управлял имением богатого графа. Здесь присоединился к группе и Бенедикт Лившиц62 , а в в конце 1911 года она была усилена Владимиром Маяковским и Алексеем Кручёных.63

, а в в конце 1911 года она была усилена Владимиром Маяковским и Алексеем Кручёных.63 Первое поколение футуристов было готово к боям. Их брошюра «Пощёчина общественному вкусу» (Москва, декабрь 1912) обрела известность. В манифесте из «Пощёчины» призывалось отказаться от классики, а выдающиеся современные авторы едко высмеивались. В годы наибольшей активности (1913–1914) футуристы, наконец, привлекли к себе общее внимание. Футуризмом заинтересовался крупнейший поэт своего поколения Александр Блок, о нём высказались Л. Андреев, Ф. Сологуб, Д. Мережковский. В своём турне с лекциями и поэтическими чтениями по России Давид Бурлюк, Маяковский и Каменский посетили семнадцать городов. Деятельность и кредо футуристов бурно обсуждались в газетах и журналах, появился и ряд их собственных изданий. Среди них «Союз молодёжи», №3, явился результатом альянса с модернистской художественной группой, в которую гилейцы вошли как самостоятельная поэтическая секция. В «Дохлой луне» они впервые назвали себя футуристами. «Молоко кобылиц»64

Первое поколение футуристов было готово к боям. Их брошюра «Пощёчина общественному вкусу» (Москва, декабрь 1912) обрела известность. В манифесте из «Пощёчины» призывалось отказаться от классики, а выдающиеся современные авторы едко высмеивались. В годы наибольшей активности (1913–1914) футуристы, наконец, привлекли к себе общее внимание. Футуризмом заинтересовался крупнейший поэт своего поколения Александр Блок, о нём высказались Л. Андреев, Ф. Сологуб, Д. Мережковский. В своём турне с лекциями и поэтическими чтениями по России Давид Бурлюк, Маяковский и Каменский посетили семнадцать городов. Деятельность и кредо футуристов бурно обсуждались в газетах и журналах, появился и ряд их собственных изданий. Среди них «Союз молодёжи», №3, явился результатом альянса с модернистской художественной группой, в которую гилейцы вошли как самостоятельная поэтическая секция. В «Дохлой луне» они впервые назвали себя футуристами. «Молоко кобылиц»64 и «Рыкающий Парнас»65

и «Рыкающий Парнас»65 интересны как итоги непродолжительного союза «Гилеи» с Игорем Северяниным. Последнее издание, содержащее манифест «Идите к чорту» с издевательскими замечаниями в адрес ведущих поэтов того времени, было конфисковано под предлогом того, что иллюстрации показались надзирающим органам непристойными и кощунственными. Ряд произведений футуристов был впервые поставлен на сцене.66

интересны как итоги непродолжительного союза «Гилеи» с Игорем Северяниным. Последнее издание, содержащее манифест «Идите к чорту» с издевательскими замечаниями в адрес ведущих поэтов того времени, было конфисковано под предлогом того, что иллюстрации показались надзирающим органам непристойными и кощунственными. Ряд произведений футуристов был впервые поставлен на сцене.66

В 1913-м и в последующие годы ряды футуристов пополнились (Григорий Петников, Дмитрий Петровский, Самуил Вермель, Давид Виленский, Георгий Золотухин, Виктор Шкловский, Осип Брик, композитор Артур Винцент Лурье и др.); некоторые из них вскоре (1914) откололись, объединившись в «Центрифугу» (Сергей Бобров, Николай Асеев, Борис Пастернак, И.А. Аксёнов, Божидар). Тем временем Кручёных с помощью художников-модернистов во множестве издавал свои литографированные брошюры. Даже распад «Гилеи», ускоренный визитом Маринетти в Россию, не остановил поток публикаций. Среди них «Первый журнал русских футуристов», изданный Д. Бурлюком в Москве (март 1914), ознаменовал краткое объединение всех основных футуристических групп. Вермель выпустил первые подарочные издания футуристов,67 а в «Стрельце»68

а в «Стрельце»68 футуристы впервые разделили страницы издания с ведущими символистами Блоком, Сологубом, Ремизовым, Михаилом Кузминым. Бурлюк даже поговаривал о „создании литературы под лозунгом единой художественной России”.69

футуристы впервые разделили страницы издания с ведущими символистами Блоком, Сологубом, Ремизовым, Михаилом Кузминым. Бурлюк даже поговаривал о „создании литературы под лозунгом единой художественной России”.69 В 1915 году Максим Горький публично благословил футуристов словами „в них что-то есть”.70

В 1915 году Максим Горький публично благословил футуристов словами „в них что-то есть”.70 Таким образом, Маяковский имел полное право заявить («Взял»), что футуризм „взял Россию”, т.е., несмотря на исчезновение футуризма как группы, он захватил всю страну.

Таким образом, Маяковский имел полное право заявить («Взял»), что футуризм „взял Россию”, т.е., несмотря на исчезновение футуризма как группы, он захватил всю страну.

Несмотря на явный успех футуризма, к этому времени каждый из отцов-основателей «Гилеи» шёл своим путём. Война и приближающаяся революция отвлекли внимание публики от шумного движения. Однако в первые годы после революции 1917 года футуристические круги оживились. Их литературное кафе в Москве процветало, они предъявляли нешуточные претензии на руководящее положение в литературе и искусстве. Помимо деятельности в столицах, футуристы сумели сплотить вокруг себя группы единомышленников в некоторых губернских городах: в 1919–1920 гг. в Харькове таким объединителем оказался Хлебников; на Кавказе развил бурную деятельность неутомимый Кручёных; а в 1920–1921 гг. чуть ли не столицей русского футуризма оказался Владивосток, куда съехались Асеев, Давид Бурлюк и Сергей Третьяков. Коммунистическая партия, на первых порах поощряя футуристов, в конце концов их отторгла. Среди множества новоиспечённых футуристских групп — ничевоков, неофутуристов, ерундистов — наибольшее значение имели имажинисты. Под руководством Вадима Шершеневича имажинисты яростно, хотя и безуспешно, отрицали свою связь с футуризмом, культивировали в своих “урбанистических” стихах обильные алогичные тропы, нажимали на богохульство и эротику. Их недолгий союз с Хлебниковым вылился в сборник «Харчевня зорь» (Москва, 1920). ЛЕФ, руководимый Маяковским, был прямым ответвлением футуризма. Но проповедь ЛЕФа об утилитарном искусстве и его настойчивость в соединении революционной формы с революционным содержанием не могли смягчить марксистских критиков. Последним поэтическим объединением, испытавшим непосредственное влияние футуризма, был конструктивизм (распущен в 1930), возглавляемый Ильёй Сельвинским. Помимо чистой поэзии, футуризм проник в литературоведение и критику под именем формализма, что, в свою очередь, весьма повлияло на советскую поэзию того времени. Ещё в 1927 году Кручёных заявлял о наличии группы поэтов-футуристов и клялся, что основные принципы «Пощёчины» остаются неизменными. Это, однако, было преувеличением, ибо к тому времени футуристическая литературная партия уже давно умерла, а футуризм вот-вот должен был оказаться под официальным запретом.

Определение роли Хлебникова в русском футуризме — сложнейшее дело, налицо случай из ряда вон: качества первопроходца несравненно выше уровня движения, которому он проторил дорогу. Отсюда вопрос: в какой мере этот лидер представляет свою литературную партию. Один учёный назвал Хлебникова „святым и ясновидящим футуризма”,71 а футуристы не скупились на гиперболы и превосходные степени, говоря о нём.72

а футуристы не скупились на гиперболы и превосходные степени, говоря о нём.72 Давид Бурлюк называл его „отцом футуризма”,73

Давид Бурлюк называл его „отцом футуризма”,73 который „освободил поэзию и создал новую логику”.74

который „освободил поэзию и создал новую логику”.74 Маяковский в своих публичных выступлениях любил декламировать стихи Хлебникова и называл их „арсеналом словотворчества, поэтической фабрикой самовитого слова”.75

Маяковский в своих публичных выступлениях любил декламировать стихи Хлебникова и называл их „арсеналом словотворчества, поэтической фабрикой самовитого слова”.75 И Бурлюк, и Маяковский считали Хлебникова гением. Лившиц, объясняя Маринетти значение Хлебникова, утверждал, что Хлебников был для двадцатого века тем же, чем Пушкин для девятнадцатого и Ломоносов для восемнадцатого,76

И Бурлюк, и Маяковский считали Хлебникова гением. Лившиц, объясняя Маринетти значение Хлебникова, утверждал, что Хлебников был для двадцатого века тем же, чем Пушкин для девятнадцатого и Ломоносов для восемнадцатого,76 относительно европейской поэзии заметив: „Самые отважные дерзания Рембо — ребяческий лепет по сравнению с тем, что делает Хлебников, взрывая тысячелетние языковые напластования и бесстрашно погружаясь в артикуляционные бездны первозданного слова”.77

относительно европейской поэзии заметив: „Самые отважные дерзания Рембо — ребяческий лепет по сравнению с тем, что делает Хлебников, взрывая тысячелетние языковые напластования и бесстрашно погружаясь в артикуляционные бездны первозданного слова”.77 Но Лившиц же и признаётся, что лично ему по душе только часть созданного Хлебниковым: неологические эксперименты. Есть веские основания считать похвалы Бурлюка не искренним признанием величия Хлебникова, а тактическим преувеличением ради доказательства соперничающим партиям, что футуризм выдвигает гениев. Когда С. Городецкий в некрологе78

Но Лившиц же и признаётся, что лично ему по душе только часть созданного Хлебниковым: неологические эксперименты. Есть веские основания считать похвалы Бурлюка не искренним признанием величия Хлебникова, а тактическим преувеличением ради доказательства соперничающим партиям, что футуризм выдвигает гениев. Когда С. Городецкий в некрологе78 Хлебникову назвал поэта „основателем и истинным вождём футуризма”, Маяковский это решительную опроверг.79

Хлебникову назвал поэта „основателем и истинным вождём футуризма”, Маяковский это решительную опроверг.79 Легенда, икона и знамя — вот всё, что было нужно футуристам от Хлебникова. Известно, что Хлебников фактически не участвовал в составлении манифеста из «Пощёчины», хотя и подписал его (а половина брошюры состоит из его произведений, в большинстве своём отнюдь не футуристических, например, «И и Э» и «Девий бог»). Лившиц в мемуарах восстал против „насильственного втискивания” Хлебникова в футуризм:

Легенда, икона и знамя — вот всё, что было нужно футуристам от Хлебникова. Известно, что Хлебников фактически не участвовал в составлении манифеста из «Пощёчины», хотя и подписал его (а половина брошюры состоит из его произведений, в большинстве своём отнюдь не футуристических, например, «И и Э» и «Девий бог»). Лившиц в мемуарах восстал против „насильственного втискивания” Хлебникова в футуризм:

Хлебников видел и замечал всё, но охранял, как собственное достоинство, пропорцию между главным и второстепенным, неопифагорейскую иерархию числа, которого он был таким знатоком.

В сознании своей “звёздной” значительности, он с раз навсегда избранной скоростью двигался по им самим намеченной орбите, нисколько не стараясь сообразовать это движение с возможностью каких бы то ни было встреч. Если в области истории ничто его так не привлекало, как выраженная числом закономерность событий, то в сфере личной жизни он снисходительно-надменно разрешал случаю вторгаться в его собственную, хлебниковскую судьбу. Так с противоположным пушкинской формуле пафосом воплощалось в Велимире отношение расчисленного светила к любой беззаконной комете.

Беззаконной кометой вошёл в его биографию и футуризм, который он, не перенося иностранных слов, окрестил

будетлянством. Это надо твёрдо запомнить тем, кто, вопреки фактам, пытается втиснуть хлебниковское творчество в рамки литературного течения, просуществовавшего только пять лет. Не говоря уже о том, что Хлебников во весь свой поэтический рост встаёт ещё в «Студии Импрессионистов» и первом «Садке Судей», разве наследие Хлебникова исчерпывается шестью томами его стихов и художественной прозы? Ведь это — лишь одна из граней, которой повернулся к нашему времени гений Велимира.

Сейчас я свободно пишу “гений”, теперь это почти технический термин, но в те годы мы были осторожнее в выборе выражений — во всяком случае, в наших публичных высказываниях. Насчёт гениальности Хлебникова в нашей группе разногласий не было, но только один Давид склонял это слово по всем падежам.

Меня ещё тогда занимал вопрос: как относится сам Хлебников к прижизненному культу, которым его, точно паутиной, оплетал Бурлюк? Не в тягость ли ему вынужденное пребывание на постаменте, не задыхается ли он в клубах фимиама, вполне, впрочем, чистосердечно воскуриваемого у его подножья неугомонным “отцом российского футуризма”? Когда я встретился с Хлебниковым у Гуро, он ещё не освоился с ролью живого кумира: поймав на себе мой пристальный взгляд, смысл которого разгадать было нетрудно, он недовольно передёрнул плечами и отошёл к окну. Моё внимание показалось ему обременительным, в нём была слишком большая доза любопытства, но не было готовности отступить немного назад, чтобы дать возможность аэролиту, ещё не ставшему камнем

будетлянской Каабы, свободно пересечь как будто нарочно для него разредившуюся атмосферу гуро-матюшинского пространства.

80 Бенедикт Лившиц. Полутораглазый стрелец

Бенедикт Лившиц. Полутораглазый стрелец

Даже неприятели, подобно акмеисту Георгию Иванову, отличали Хлебникова, „подлинного революционера”, от „примазавшегося” Кручёных.

81

После революции наметилась тенденция рассматривать футуризм как эпизод в творчестве Хлебникова. Часто говорили, что футуристы всем обязаны Хлебникову, но во всей полноте его дарований осознать оказались не способны, а иногда и просто вредили. Один критик усмотрел в Хлебникове не только футуристские, но и символистские, акмеистские и классические приёмы.82 Такого рода воззрения побудили некоторых учёных назвать его „мэтром всей современной поэзии”,83

Такого рода воззрения побудили некоторых учёных назвать его „мэтром всей современной поэзии”,83 а его творчество „самым ярким и оригинальным достижением постсимволистской поэзии”.84

а его творчество „самым ярким и оригинальным достижением постсимволистской поэзии”.84 Другая крайность, вызвавшая ряд возражений, состояла в том, чтобы целиком изъять Хлебникова из футуризма. Однако после Второй мировой войны, когда футуристское прошлое Маяковского стали усиленно замалчивать, Хлебникова снова провозгласили главной фигурой русского футуризма — на сей раз, видимо, в качестве козла отпущения. Вряд ли можно сомневаться в том, что Хлебников и как поэт, и как поэтическая личность перерос узкие рамки гилейского футуризма в любой его версии. По справедливости это заявление равно тому, что Гоголь — более истинный и, безусловно, бóльший сюрреалист, чем Андре Бретон.

Другая крайность, вызвавшая ряд возражений, состояла в том, чтобы целиком изъять Хлебникова из футуризма. Однако после Второй мировой войны, когда футуристское прошлое Маяковского стали усиленно замалчивать, Хлебникова снова провозгласили главной фигурой русского футуризма — на сей раз, видимо, в качестве козла отпущения. Вряд ли можно сомневаться в том, что Хлебников и как поэт, и как поэтическая личность перерос узкие рамки гилейского футуризма в любой его версии. По справедливости это заявление равно тому, что Гоголь — более истинный и, безусловно, бóльший сюрреалист, чем Андре Бретон.

Было бы трюизмом утверждать, что при рассмотрении литературных явлений следует уделять больше внимания самим произведениям, нежели манифестам их авторов и друзей авторов. Тем не менее, иногда кажется — особенно в отношении футуристов, — что на практике происходит обратное. В 1922 г. критик Р. Иванов-Разумник справедливо утверждал, что „за футуризмом есть правда внешняя и внутренняя, осознанная им и не осознанная”.85 Валерий Брюсов, после первых высокомерно-покровительственных суждений о футуризме в 1913 г., резко пересмотрел свою точку зрения в 1922 г., признав подлинное своеобразие и значение течения. На самом деле оба заявления Брюсова страдают однобокостью: в русской поэзии было два футуризма. Во-первых, сама литературная партия, громко, претенциозно и часто вульгарно проповедовавшая Новое Евангелие Искусства в соответствии с методами современной коммерческой рекламы и располагавшая изрядным числом шарлатанов, равно как и настоящих поэтов. Второй был и остаётся явлением несравненно большего масштаба: важным этапом эволюции поэзии как таковой. Подлинное значение футуризма заключается в пристальном внимании к слову и его фактуре, во введении слова как законного члена триады: поэт, мир, слово.86

Валерий Брюсов, после первых высокомерно-покровительственных суждений о футуризме в 1913 г., резко пересмотрел свою точку зрения в 1922 г., признав подлинное своеобразие и значение течения. На самом деле оба заявления Брюсова страдают однобокостью: в русской поэзии было два футуризма. Во-первых, сама литературная партия, громко, претенциозно и часто вульгарно проповедовавшая Новое Евангелие Искусства в соответствии с методами современной коммерческой рекламы и располагавшая изрядным числом шарлатанов, равно как и настоящих поэтов. Второй был и остаётся явлением несравненно большего масштаба: важным этапом эволюции поэзии как таковой. Подлинное значение футуризма заключается в пристальном внимании к слову и его фактуре, во введении слова как законного члена триады: поэт, мир, слово.86 Это футуризм не только Хлебникова, Маяковского и Пастернака, но и Андрея Белого, Осипа Мандельштама, Марины Цветаевой и Алексея Ремизова. С этой точки зрения привычную классификацию многих поэтов следует изменить. Например, нет нужды причислять Ремизова к писателям-символистам, которым он никогда не был:87

Это футуризм не только Хлебникова, Маяковского и Пастернака, но и Андрея Белого, Осипа Мандельштама, Марины Цветаевой и Алексея Ремизова. С этой точки зрения привычную классификацию многих поэтов следует изменить. Например, нет нужды причислять Ремизова к писателям-символистам, которым он никогда не был:87 на него навесили ярлык, ибо узко понимаемый футуризм не давал хронологического обоснования правильному соотнесению. Отмечается близость Белого к футуризму,88

на него навесили ярлык, ибо узко понимаемый футуризм не давал хронологического обоснования правильному соотнесению. Отмечается близость Белого к футуризму,88 и даже влияние футуристов на его позднее творчество.89

и даже влияние футуристов на его позднее творчество.89 Только рассмотрение Белого в ракурсе футуризма позволяет объяснить, почему Маяковский предпочитал его Александру Блоку90

Только рассмотрение Белого в ракурсе футуризма позволяет объяснить, почему Маяковский предпочитал его Александру Блоку90 и, что гораздо важнее, почему у Белого мир имеет свойство вырастать из слова, почему эти слово и мир столь тесно переплетены, почему поэт стремится познать слово изнутри, т.е. выказывает типично футуристский подход?91

и, что гораздо важнее, почему у Белого мир имеет свойство вырастать из слова, почему эти слово и мир столь тесно переплетены, почему поэт стремится познать слово изнутри, т.е. выказывает типично футуристский подход?91 Белый не только повлиял на футуристов или сам находился под их влиянием, но и способствовал развитию футуризма, сотрудничая с движением на высшем уровне.

Белый не только повлиял на футуристов или сам находился под их влиянием, но и способствовал развитию футуризма, сотрудничая с движением на высшем уровне.

Это расширенное истолкование футуризма объясняет и тот бесспорный, хотя и часто игнорируемый факт, что русская поэзия послереволюционного периода пошла по его пути. Футуристические черты заметны даже в творчестве поэтов, по сути своей отнюдь не будетлян. Например, Анна Ахматова в «Anno Domini» (1922) отказалась от своего раннего акмеистического „говорка” в пользу высокого слога, а в «Поэме без героя» (1959) от акмеизма не осталось и следа. Багрицкий в своих поздних стихах с гораздо большей интенсивностью подчёркивал фактуру. Поздний Брюсов сознательно подражал футуристам, а Мандельштам на излёте жизни — почти футурист. Николай Тихонов и Сергей Есенин пережили футуристический кризис. Послереволюционные стихи Николая Клюева отмечены словотворчеством.92

Прочая не будетлянская поэзия, если рассматривать её важных творцов, представлена “зарегистрированными” футуристами или их явными последователями и продолжателями. Когда отмечают, что такие разные прозаики, как Артём Весёлый, Юрий Олеша и Юрий Тынянов, испытали влияние Хлебникова, что Борис Лавренёв и Валентин Катаев начинали как футуристы, и что следы влияния Хлебникова можно найти в романах В. Каверина,93 картина ещё более впечатляет. Образно говоря, перечень футуристов охватывает едва ли не весь алфавит. И Хлебников здесь — самая сложная фигура, самая интересная проблема и, по мнению некоторых, величайший поэт.

картина ещё более впечатляет. Образно говоря, перечень футуристов охватывает едва ли не весь алфавит. И Хлебников здесь — самая сложная фигура, самая интересная проблема и, по мнению некоторых, величайший поэт.

————————

ПримечанияПринятые сокращения:

СП: Собрание произведений Велимира Хлебникова / под общей редакцией Ю. Тынянова и Н. Степанова. Т. I–V. Изд-во писателей в Ленинграде. 1928–1933:

• Том I: Поэмы / Редакция текста Н. Степанова. 1928. — 325, [2] с., 2 вклад. л. : портр., факс.;

• Том II: Творения 1906–1916 / Редакция текста Н. Степанова. 1930. — 327 с., 1 л. фронт. (портр.);

• Том III: Стихотворения 1917–1922 / Редакция текста Н. Степанова. 1931. — 391 с.;

• Том IV: Проза и драматические произведения / Редакция текста Н. Степанова. 1930. — 343 с., 1 л. портр.;

• Том V: Стихи, проза, статьи, записная книжка, письма, дневник / Редакция текста Н. Степанова. 1933. — 375 с. : фронт. (портр.).;

НП:

Велимир Хлебников. Неизданные произведения / ред. и комм. Н. Харджиева и Т. Грица.

М.: Художественная литература. 1940.

ИС:

Велемир Хлебников. Избранные стихотворения / ред., биограф. очерк и примеч. Н. Степанова.

М.: Советский писатель. 1936.

Особо важные цитаты из указанных и некоторых других источников приведены в более развёрнутом, нежели у В.Ф. Маркова, виде.

1

1 Василий Васильевич Каменский (1884–1961), поэт-футурист, один из пионеров русской авиации. За его первой книгой «Землянка» (1911) — отчасти прозой, отчасти стихами — последовали три сборника стихов: «Танго с коровами» (1914), «Девушки босиком» (1916) и «Звучаль веснеянки» (1918), а также роман «Степан Разин» (1916). Была ещё драма «Стенька Разин» (1919) и поэма «Степан Разин», написанная в 1920–1921 гг. После революции Каменский написал несколько объёмистых поэм, пьес и романов.

2 ИС

2 ИС: 16.

3

3 Давид Давидович Бурлюк (р. 1882) — поэт, художник, наиболее активный деятель русского футуризма. В 1922 году эмигрировал в США.

4

4 В «Энтелехизме» (Отец российского пролетарского футуризма Давид Бурлюк. Энтелехизм. Теория, критика, стихи, картины (1909–1930).

Нью-Йорк: издание Марии Никифоровны Бурлюк. 1931) Бурлюк относит начало футуризма к 1909 году, вероятно, потому, что его более ранняя датировка подвергалась критике. Однако в этом отношении он ненадёжен; даты, которые он присваивает футуристическим публикациям, на 80% неверны.

электронная версия «Энтелехизма» на www.ka2.ru 5

5 „Русскому (московскому) футуризму три года. Он начался накануне войны очень мило, как-то даже застенчиво, даже, пожалуй, с улыбочкой, хоть и с вызовом, но с таким учтивым, что всем было весело и никому не обидно. В 1910 году в несуразном альманахе «Студия» некто никому неизвестный напечатал такие стихи:

О, рассмейтесь, смехачи!

О, засмейтесь, смехачи!

Что смеются смехами, что смеянствуют смеяльно,

О, засмейтесь усмеяльно!

О, рассмейся надсмеяльно — смех усмейных смехачей!

О, иссмейся рассмеяльно, смех надсмейных смеячей!

Смейево, смейево,

Усмей, осмей, смешики, смешики,

Смеюнчики, смеюнчики,

О, рассмейтесь, смехачи!

О, засмейтесь, смехачи!

Смехачи, действительно, смеялись, но, помню, я читал и восхищался. И ведь действительно прелесть. Как щедра и чарующе-сладостна наша славянская речь!” (

Корней Чуковский. Эго-футуристы и кубофутуристы.

СПб.: Шиповник, XXII. 1914. С. 126).

6

6 В 1911 г. термин “эго-футуризм” был введён в России поэтом Игорем Северяниным (псевдоним Игоря Васильевича Лотарёва) в брошюре «Ручьи в лилиях» (СПб., 1911).

7

7 Например,

Бенедикт Лившиц. Полутораглазый стрелец.

Л. 1933. Гл. I.

электронная версия воспоминаний Б. Лившица на www.ka2.ru 8

8 Гилея (т.е.

Ήλαίη Геродота; см. IV, 18,54,55,76), поприще ряда подвигов Геракла, якобы была северным берегом Чёрного моря.

9

9 «Пощёчина общественному вкусу» (Москва, 1912) появилась в середине декабря (английский перевод манифеста см.:

George Reavey and Marc Slonim. Soviet Literature. An Anthology.

New York. 1934. P. 394–395). В дальнейшем цитируется как «Пощёчина».

10 А. Кручёных

10 А. Кручёных. 15 лет русского футуризма, 1912–1927 гг.

М. 1928. С. 7.

11

11 «Дохлая луна» (Москва, 1913) вышла в августе. В 1914 г. переиздана с рядом изменений в содержании.

12

12 Указ. соч. С. 281, 285.

13

13 «Взял: Барабан футуристов» (Петроград 1915) появился в декабре. См.:

Маяковский В.В. Полное собрание сочинений в двенадцати томах.

М. 1939. Т. I. С. 396.

14

14 Указ. соч.

15 В. Хлебников

15 В. Хлебников. Творения. Т. I. 1906–1908 гг. (Москва, 1914), фактически издан в Херсоне. Хотя Хлебников начал писать стихи ещё раньше, ни одно произведение в «Творениях» не может быть датировано 1906 годом.

16 Василий Каменский

16 Василий Каменский. Жизнь с Маяковским.

М. 1940. С. 7. См. также его «Путь энтузиаста» (

М. 1931. С. 118–119).

персональная страница В.В. Каменского на www.ka2.ru 17

17 Русские ведомости.

М. 1913. №261. Ту же услугу эго-футуризму Северянин оказал в своём манифесте от января 1912 года.

18 Фёдоров А.В

18 Фёдоров А.В. Маяковский и литература запада // Маяковский В., I.

М.-Л. 1940. С. 102;

Тренин В., Харджиев Н. Комментарии // Литературное наследство. II,

М. 1932. С.156;

Дымшиц А. Владимир Маяковский // Звезда, № 5–6. 1940. С. 155;

Аксёнов И. К ликвидации футуризма // Печать и Революция, №3. 1921. С. 86.

19

19 Первые статьи о футуризме в литературных журналах появились в 1913 г.

20

20 Долгое время наиболее характерной чертой футуризма, с точки зрения публики, было создание неологизмов; это действительно было важной частью футуристического кредо.

21

21 См.:

Вел. В. Хлебников — основатель будетлян // Книга и Революция. №9–10. 1922. С. 25.

электронная версия указанной работы на www.ka2.ru 22 Бенедикт Лившиц

22 Бенедикт Лившиц. Полутораглазый стрелец.

Л. 1933. С. 86.

23

23 В русском футуризме урбанизм нашёл отражение только в ранних стихах Маяковского и в поэмах «Змей поезда» и «Журавль» Хлебникова. Более того, впервые в России, до появления футуризма, урбанизмом отмечены некоторые стихи Валерия Брюсова. В западноевропейской литературе урбанизм Верхарна предшествовал футуризму Маринетти.

24

24 Итальянский футуризм в области литературы не оставил ничего, кроме манифестов, но его достижения в живописи значительны (Боччони, Северини). Примечательно, что эта живопись не оказала никакого влияния на русское искусство.

25

25 Д. Бурлюк отдал этому приёму дань в «Энтелехизме»; практиковал его, главным образом, Вадим Шершеневич — единственный русский футурист, подражавший итальянским образцам. Он был первым переводчиком Маринетти на русский язык (1914).

26

26 См.:

Роман Якобсон. Новейшая русская поэзия. Набросок первый.

Прага. 1921. С. 8 (настоящее название, как сообщил мне автор, — «Подступы к Хлебникову»);

электронная версия указанной работы на www.ka2.ruМирский Д.П. История русской литературы.

Нью-Йорк. 1955. С. 495;

Я.Е. Шапирштейн-Лерс. Общественный смысл русского литературного футуризма.

М. 1922. С. 74;

электронная версия указанной работы на www.ka2.ruФедоров А.В. Маяковский и литература запада // Маяковский В., I.

М.-Л. 1940. С. 100–101;

Angelo Maria Ripellino. Chlèbnikov e il futurismo russo. Convivium, no. 5 (1949). P. 666, 671.

27

27 Противоположной точки зрения придерживались Н. Горлов (Футуризм и революция. Поэзия футуристов.

М. 1924. С. 77–79) и В. Брюсов (в ранних статьях на эту тему, например: Новые течения в русской поэзии (футуристы) // Русская Мысль, №3 (1913). С. 126). В дальнейшем Брюсов на этом не настаивал.

высказывания В.Я. Брюсова о футуризме на www.ka2.ru 28 Корней Чуковский

28 Корней Чуковский. Эго-футуристы и кубофутуристы.

СПб.: Шиповник, XXII. 1914. С. 126.

29 Бенедикт Лившиц

29 Бенедикт Лившиц. Полутораглазый стрелец.

Л. 1933. С. 214.

30

30 В. Брюсов назвал Рембо „первым футуристом”. См.: Полное собрание сочинений, XXI.

СПб. 1913. С. 262.

31

31 Некоторые из ведущих символистов (Андрей Белый, В. Брюсов) были пионерами “формалистического” изучения стихотворной фактуры.

32

32 См.:

Гофман В. Язык символистов // Литературное наследие. XXVII–XXVIII.

М. 1937. С. 61–104.

33 Гофман В

33 Гофман В. Языковое новаторство Хлебникова // Звезда, №6 (1935). С. 227–229;

электронная версия указанной работы на www.ka2.ruБ. Ростоцкий. Маяковский и театр.

М. 1952. С. 64–65.

34 Чужак Н

34 Чужак Н. Под знаком жизнестроения // ЛЕФ, № 1 (1923). С. 19.

35 Ц. Вольпе

35 Ц. Вольпе. О мемуарах Бенедикта Лившица // Звезда, №9 (1932). С. 158.

36

36 Возможным исключением был Осип Мандельштам, пытавшийся в своих очерках углубить поверхностное акмеистическое учение, но нашедший себя в ином символизме.

37 Юрий Тынянов

37 Юрий Тынянов. Архаисты и новаторы.

Л. 1929. С. 558.

электронная версия указанной работы на www.ka2.ru 38 Осип Мандельштам

38 Осип Мандельштам. Буря и натиск // Русское искусство, вып. 1 (1923). С. 75–82.

электронная версия указанной работы на www.ka2.ruОтметим также, что итальянский футуризм восходит к маринизму XVI и XVII веков. См.:

Rosa Trillo. Clough, Looking Back at Futurism.

New York. 1942. P. 46.

39 СП

39 СП: I, 39.

40

40 Ср.:

Обнорский С.П. Итоги научного изучения русского языка // Роль русской науки в развитии мировой науки и культуры. III, книга 1, Учёные Записки, вып. 106.

М.: МГУ. 1946. С. 5–6.

41 Юрий Тынянов

41 Юрий Тынянов. Архаисты и новаторы.

Л. 1929. С. 385.

42

42 Там же, с. 65, 76, 553, 562.

43 А. Кручёных

43 А. Кручёных. Сдвигология русского стиха.

М. 1923. С. 4.

44 СП

44 СП: I, 37. Ср. Письмо Хлебникова Каменскому (1909 г.): ‹...›

Будучи напечатанной, эта вещь казалась бы столько же неудачной, сколько замечательной (

СП: V, 291).

45 Бенедикт Лившиц

45 Бенедикт Лившиц. Полутораглазый стрелец.

Л. 1933. С. 115.

46

46 “Заумь” переводили также как „транссмысловой язык” (

Мирский Д.П. История русской литературы.

Нью-Йорк. 1955. С. 497), „металогический язык” (

B.O. Unbegaun. Russian Versification.

Oxford. 1956. P. 131) и „трансментальный язык” (

Avrahm Yarmolinsky. A Treasury of Russian Verse.

New York. 1949. P. 291).

47

47 Указывали, что значение и референт здесь перепутаны. См.:

Victor Erlich. Russian Formalism. History-Doctrine.

Gravenhage. 1955. P. 157.

48 Гофман В

48 Гофман В. Языковое новаторство Хлебникова // Звезда, №6 (1935). С. 216, 220–222.

49 Б. Пастернак

49 Б. Пастернак. Сестра моя жизнь.

Берлин. 1923. С. 88.

50

50 Этот акцент свидетельствует о тонком понимании футуристами природы русского языка, где согласные особенно важны и разнообразны.

51 Бенедикт Лившиц

51 Бенедикт Лившиц. Полутораглазый стрелец.

Л. 1933. С. 6.

52

52 Там же, с. 143.

53

53 Там же, с. 130.

54 Victor Erlich

54 Victor Erlich. Russian Poets in Search of Poetics // Comparative Literature, IV (1952). P. 73.

55

55 Там же.

56

56 В дальнейшем, будучи лидером имажинизма, Шершеневич яростно порицал футуризм.

57

57 Елена Генриховна Гуро (1877–1913) — поэтесса-футуристка. От других членов группы отличалась лирико-имрессионистским тоном стихотворений. Автор книг «Шарманка» (СПб, 1909), «Осенний сон» (СПб, 1912), «Небесные верблюжата» (СПб, 1914). Неправильно полагать её в числе основателей «Гилеи»: она не подписала манифест в «Пощечине» и возражала против того, чтобы «Садок судей II» (1913) назывался гилейским изданием.

58

58 Михаил Васильевич Матюшин (1861–1934) — художник-модернист, композитор, теоретик искусства. Муж Елены Гуро. Организатор издания множества футуристических сборников.

59

59 Николай Давидович Бурлюк (1890–1920) был поэтом-футуристом. Третий брат, Владимир Бурлюк, был художником-футуристом.

60

60 Венок Стефанос.

СПб. 1909; Треугольник.

СПб. 1910.

61 Виктор Шкловский

61 Виктор Шкловский. О Маяковском.

Л. 1940. С. 24. Шкловский, вероятно, понимал садок как питомник, а не как ловушку.

62

62 Бенедикт Константинович Лившиц (1886–1938), поэт-футурист, вышел из «Гилеи» в 1914 г. Переводил современную французскую поэзию; автор сборников «Флейта Марсия» (1911), «Волчье солнце» (1914), «Из топи блат» (1922), «Патмос» (1926) и неопубликованной «Болотной Медузы».

63

63 Алексей Елисеевич Кручёных (р. 1886) экстремал-футурист. Поэт и критик, автор многочисленных книг. Его печально известное заумное стихотворение «Дыр бул щыл» впервые появилось в «Помаде» (1913).

64

64 В действительности «Молоко кобылиц» (Москва, 1914) издано Бурлюком в Херсоне в конце 1913 г.

65

65 «Рыкающий Парнас» (Санкт-Петербург, 1914) выпущен М. Матюшином и И. Пуни в январе 1914 тиражом 1000 экземпляров.

66

66 Трагедия Владимира Маяковского «Владимир Маяковский» была поставлена в «Луна-парке» в Санкт-Петербурге в декабре 1913 года. За ней последовала опера «Победа над солнцем» (музыка Матюшина, либретто Кручёных, декорации Казимира Малевича). См.:

К. Томашевский. «Владимир Маяковский» // Театр, №4 (1938).

67

67 Сборники «Весеннее контрагентство муз» (Москва, 1915) и «Московские мастера» (Москва, 1916). Последний был напечатан 1000 экз., но в продажу поступило только 200, так как издатель С. Вермель не выкупил из типографии остальные.

68

68 Напечатано в Петрограде во второй половине февраля 1915 г. А.Э. Беленсоном. В августе 1916 года последовал «Стрелец II».

69 Бенедикт Лившиц

69 Бенедикт Лившиц. Полутораглазый стрелец.

Л. 1933. С. 101.

70

70 Журнал журналов, №1 (1915). С. 3.

71 В. Перцов

71 В. Перцов В.В. Маяковский. Краткий биографический очерк // Маяковский В.В. Собрания в одном томе.

М. 1941. С. XII.

72

72 Ср. утверждение Асеева, что Хлебников „лучше Пушкина”, в «Дневнике поэта» (

Л. 1929. С. 8).

73

73 В предисловии к «Творениям» Хлебникова. Позднее, однако, Бурлюк решил применить название к себе (Отец российского пролетарского футуризма Давид Бурлюк. Энтелехизм. Теория, критика, стихи, картины (1909–1930).

Нью-Йорк: издание Марии Никифоровны Бурлюк. 1931. С. 1), запутав, таким образом, футуристские “семейные” дела.

74

74 Цит. по:

Каменский В Жизнь с Маяковским.

М. 1940. С. 45.

75

75 Там же, с. 36.

76

76 Указ. соч., с. 222.

77

77 Там же, с. 227.

78 Городецкий С

78 Городецкий С. Велемир Хлебников // Известия, 5 июля 1922 г. С. 4.

79 Владимир Маяковский

79 Владимир Маяковский. В.В. Хлебников. Некролог // Красная Новь, №4 (1922). С. 305.

80

80 Указ. соч., с. 135.

81

81 Цех поэтов, №. 4 (1923). С. 69.

82 Друзин В

82 Друзин В. Рецензия // Звезда, № 9 (1928). С. 137.

83

83 Борис Эйхенбаум, цитируемый Иваном Виноградовым в «Борьбе за стиль» (

Л. 1937. С. 436).

84 Roman Jakobson

84 Roman Jakobson. Randbemerkungen zur Prosa des Dichters Pasternak // Slavische Rundschau, no. 6 (1935). P. 359.

85 Р. Иванов-Разумник

85 Р. Иванов-Разумник. Владимир Маяковский («Мистерия» или «Буфф»?)

Берлин. 1922. С. 15.

86

86 Термин здесь не имеет значения, особенно если известна его история. Лучшее, но все же неадекватное название — “вербализм”. См.:

Владимир Марков. Мысли о русском футуризме // Новый журнал (

Нью-Йорк), №38 (1954). С. 169–181.

87

87 Ср. его «Подстриженными глазами» (Париж, 1951. С. 238); этимологизация в «Пляшущий демон» (Париж, 1949. С. 1); или идеи, высказанные в «Тонь ночи» // Новый журнал, №39 (1954). С. 127.

88

88 См.:

Саянов В. Заметки о языке // Знамя, № 1 (1951). С. 146;

Бенедикт Лившиц. Полутораглазый стрелец.

Л. 1933. С. 48;

Метченко А.И. Ранний Маяковский // В. Маяковский. Сборник I.

М.-Л. 1940. С. 21–22;

Тренин В., Харджиев Н. Поэтика раннего Маяковского // Литературный критик, №4 (1935). С. 173–174. Сближает Хлебникова с Белым Ц. Вольпе (Литературное обозрение, №17 (1940). С. 34). В зауми Хлебникова и “глоссолалии” Белого налицо некоторые общие черты, но последняя ближе к теориям Рудольфа Штейнера или высказываниям Дж. У. Рассела (Æ. The Candle of Vision. 1918).

89 Кручёных А

89 Кручёных А. Сдвигология русского стиха. С. 6,10. О “хлебниковском звучании” в творчестве Белого см.:

Гофман В. Язык символистов // Литературное наследие. XXVII–XXVIII.

М. 1937. С. 92, или стихотворение «В горах» в «Из новых поэтов» (Берлин, 1923. С. 101–102).

90 В. Катанян

90 В. Катанян. Маяковский. Литературная хроника. 2-е изд.

Л. 1948. С. 206.

91

91 Любопытно, что Николай Бердяев (который, правда, вряд ли был авторитетом в литературной области) в своей «Русской идее» (Париж, 1946. С. 232) назвал Белого „величайшим русским футуристом”.

92

92 Ср.:

Борис Филиппов. Николай Клюев // Н. Клюев. Полное собрание сочинений, I.

Нью-Йорк. 1954. С. 84: „В каждой строке есть метафора, раскрывающая языковую структуру” (

обнажённо-лингвистического порядка).

93

93 Особенно в «Скандалист или вечера на Васильевском острове» (1928), «Художник неизвестен» (1931) и «Пролог» (1931).

Воспроизведено по:

Vladimir Markov. The Longer Poems of Velimir Khlebnikov.

University of Califonnia publications in modern philology. Volume LXII.

Berkley and Los Angeles: University of California Press. 1962. P. V–VI; 1–13.

Перевод В. Молотилова

Благодарим проф. Х. Барана, проф. Р. Вроона и В.Я. Мордерер за содействие web-изданию.

Продолжение

чёные и литературные критики обнаруживают мало согласия по ряду важных аспектов русского футуризма. Одним из таких камней преткновения является дата его возникновения. Исходным пунктом, пожалуй, удобнее всего избрать зиму 1909–1910 годов, когда группа авангардных поэтов и художников на квартире Василия Каменского1

чёные и литературные критики обнаруживают мало согласия по ряду важных аспектов русского футуризма. Одним из таких камней преткновения является дата его возникновения. Исходным пунктом, пожалуй, удобнее всего избрать зиму 1909–1910 годов, когда группа авангардных поэтов и художников на квартире Василия Каменского1![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()